なお、邦楽全般については谷垣内和子氏のご協力を得ることができ、新内および芝居については竹内道敬氏のご教示を得たことを記して、両氏に感謝の意を表したい。

鈴木棠三『今昔いろはカルタ』や森田誠吾『昔いろはかるた』に代表される従来の「たとへかるた」の研究は、現存する数少ない「たとへかるた」の文句や形式、画風などを主としていろはカルタと比較検討するものであった。これらは、今後の研究の基礎をなす貴重なものだが、「たとへかるた」がいつ頃、どのように発展し、どのように遊ばれ、またなぜ衰退したかなどについては、必ずしも明らかではない。ここでは、浮世絵や文学などの資料を通じ、新たな視角から「たとへかるた」を探り、その実態に迫ってみたい。

一枚の浮世絵から

タイトルに「流行」という言葉を使ったが、はたして「たとへかるた」は流行したのだろうか。私は、溪斎英泉の浮世絵(「当世好物八契」のなかの1枚、文政6[1823]年?)から、おそらく当時の江戸で、ある程度流行したのではないかと考えた。この絵は、「いろはかるた」あるいは「かるた」と呼ばれてきたが、よく見ると、絵札に「ちごくのさたも金しだい」「あみたのひかりも〔銭しだい〕」などとあり、まさしく「たとへかるた」ではないか。ここで注意したいのは、この「かるた」が当時の先端を行く美女たちの好物の一つとされていることである。

他の「好物」を見てみると、三味線、芝居、反物、短冊、拳酒、草双紙などがあるが、たとえば「三味線」には、撥と撥入れ、新内の稽古本仕立ての人情本『(浦里時次郎)明烏後正夢』、「芝居」には、中村座の「新役者附」と「絵本番付」を配する凝りようである(ワークショップではここで新内「明烏夢泡雪」などを鑑賞した)。「かるた」も玄人受けする当時先端のファッションとみるべきであろう。

文学のなかの「たとへかるた」

「たとへかるた」がある種の流行であったとすれば、どこかにその痕跡が残っているはずである。浮世絵には他の例が容易に見つからないので、文学へ目を転じてみよう。

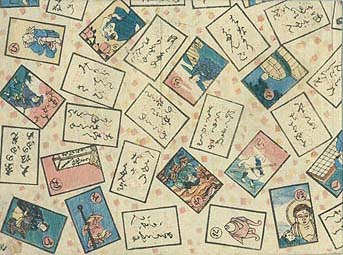

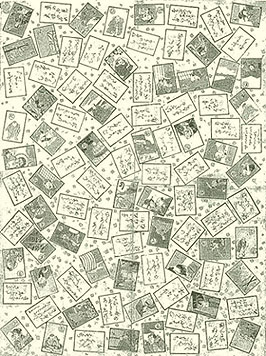

時代を文政初期、当時先端のファッションが出てくる作家に絞った。その結果、辿り着いたのが種彦の合巻『傾城盛衰記』(『続帝国文庫 柳亭種彦短篇傑作集』所収)で、武州恋ケ窪の廓、神崎屋で梶原屋源太が傾城の梅ケ枝や新造たちとともに「たとへかるた」で遊ぶ場面が出てくる。さらに文政4年(1821)刊の版本を見ると、国直によって遊びの場面ばかりか絵札の一枚一枚までリアルに描かれた画期的な資料であることが判明した(図版参照)。

やや長くなるが、以下にこの資料を引用したい(原本は基本的にひらがなで書かれていて、翻字してもすこぶる読みにくいので、『続帝国文庫』を参照し、これに修正を加えた)。

「何とまア三味線はやめにして禿の薫が持て居る此たとへがるたを取て皆で遊んでみやらぬか一番勝が帯。ちりめん。呉服屋へ取にやりや負た者は額へ紙はらせて置て笑ふぞや

と下には忠太が当惑の心も知らずに二階の手すりへ打もたれたる源太が機嫌

「それはよかろ

と新造千鳥。白梅。早梅始めとし。かをる。色香の二人の禿芸子まじりに件のかるたおし並べて寄こぞり

「さア上の句は源太さんおまへ読んで下さんせ

と渡せば梅が枝そばへすり寄り

「あなたのお国の父さんが御大病との今の知らせ妾は気が気で御座んせぬ夫にまア其様にうかうか遊んで御座んして

と云を押さえて

「アゝ何の捨て置きや 己を連れ帰らうとあれや忠太奴が皆うそじや 尤もお年はよられたれど己よりは却つてお丈夫薬ぎらひ灸すへず朝寺参りに七ツから小袖二ツに胴着も召さずあさづけを奥歯でがりがり元日には家例ぢやと閏年には十三切のざう煮を今でもおかゝしなされず己に漸々十上の女房を持ってびくともなされぬ何急病が起るものか 夫とも己が邪魔になり帰れと云なら帰つてやらう

と少しひぞりてかるたを取り上げ

ちかしきなかにかきをゆえ

「おや源さんと太夫さんのちやうど間に御座んした

源「次に何だ とをいがはなのか なるほど帰るがよからうか

と云を梅が枝ふつゝりとつめつてわざと素知らぬ顔

源「あゝ痛い わがみつめつてひとのいたさをしれ

「それ白梅さんのそばにある

源「己が太夫に遇た様に鼻毛をぬかれぬ用心しや ぬすびとのひまはあれどまもりてのひまはない

梅「お国には美しいおかみさんが有事を しらぬがほとけは妾が取つておきやんせう

源「何のそんな者があらう、そしてまアつきもない時云出した やぶからぼう

梅「かほるが取つてしまふた程にうかうかせずとさア後を

源「そんなにせかずともよいではないかそれ かべにむま ぴんぴんするは面白い間夫ができたに違ひはない。なう、かほる

梅「何のその子がなにを知つて

源「はてそこが ひざともだんかふぢや

梅「いへいへ妾は

源「ねみゝにみずか

梅「神さんかけて間夫狂ひをしたおぼえはござんせぬ

源「それがほんの せつないときのかみだのみ

「あれ白梅さん、妾が先へ手をかけたを

「いへいへ妾

と奪合ふ千鳥

「あらさふものはなかからとれ」

「ほい二枚ながら取られたか、それから何だ おにのにやうぼにやきじんがなると云ので思ひ出したあの遣り手のお欲めはどんな亭主を持つであらう

「にたものはふうふ

「あゝもし今廊下を通つたはおよくどんでござんした

源「南無三 ひとごといはゞめじろおけ

梅「にくいくちではあるはいな

源「そのついでに にくまれこよにはびこるはどこにある

「あい妾が取りやんした、さアその後は

源「だますにてなし 梅が枝とはうらはらだ

「そりやまた何故いな

源「はて太夫はだますに手が有るものと云のが耳へさはつてか

梅「いつ妾がだましましたか、さアそれを聞きやんせう

源「はて傾城はだますが商売 手練手管になれたのを手が有ると云ふわい、もし

云はれてぐつと癇癪の差し込む手先に取る胸ぐら

梅「ゑゝおまへは

と振り回され

源「また持病が起つたな、これ此かるたに書いたとほり たんきはそんきぢや、静かに云へ

梅「妾はや短気でござんす。そのかはり主のやうに悪性はしやんせぬ

源「何で己が悪性した

梅「あれまアあんなしらじらしい

と味なことから起つた口説

「もう堪忍が

と気早の源太かるたを取つて打ちつくれば二階の障子の内よりもかるたはみだれてばらばらと下に忠太が呆然と思案にくるる膝元へそこに三枚かしこに五枚

この資料から、とりあえず次のことが指摘できよう。

(1)文政3年(1820)頃、江戸では「たとへかるた」が流行の先端にあった。

(2)この「たとへかるた」は取札に絵があり、ことわざの全文が刷り込まれている。

そのほか、洗練されたデザインや「いろはかるた」との遊び方の違い、ことわざの多様さなど、新たな発見も多いが、紙幅の関係で省略する。

上方の「たとへかるた」

これまで述べてきた「たとへかるた」の流行は江戸(関東)の話だが、上方ではどうだったろうか。

暁鐘成『小倉百首類題話』(文政6[1823]、「咄本大系」15巻所収)には、歌がるたより諺(たとへ)がるたの方が面白いという田舎出の下女が登場し、「論語やミの論語しらず、紙に鉄砲、寺から砂糖屋へ」と間違いを連発して笑いを誘う。この咄本は、当時の上方で「たとへかるた」が田舎の庶民にまで普及していたことを物語っているといえよう。

ところで、禿氏祐祥による明和3年(1766)大坂での「たとへかるた」への言及と私が確認した『大増書籍目録』の「たとへかるた」五十枚(版元は京都)については、会報40号に述べた。その後、『享保以後大阪出版書籍目録』(昭和11年)で次のものを確認できたので、挙げておこう。「劇評たとへかるた」(明和3年出願)、「後編たとへかるた」(同)「たとへかるた大全」(上の句、下の句各百枚。明和8年出願)

これらのタイトルによって、上方では明和以前から各種「たとへかるた」が製作され、ある程度流通していた状況が窺える。

流行と衰退の原因

では、なぜ「たとへかるた」が流行し、また衰退したのか。上方でかなり普及していた「たとへかるた」が江戸で流行した背景には、ちょうどその頃、同じ「たとへかるた」でも形態に変化があり、取り札に絵が入って、遊びに加わる者全員がことわざを絵とともに楽しめるようになったことが大きいのではなかろうか(表参照)。百人一首の影響下から完全に脱し、デザインの洗練なども相まって、花柳界から流行したものであろう。

とはいえ、「たとへかるた」の痕跡があまりに少ないことは、流行が一部にとどまり、また短期間に終わったことを推測させる。その衰退の原因は、いうまでもなく、「いろはかるた」の登場にあった。粋な「たとへかるた」は、子ども用の「いろはかるた」の爆発的な普及の前に敗れ去ったといってよい。

「いろはかるた」の定着年代については未だ定説がないが、以上の考察および『日用心法鈔』の図版(天保11年[1840]、多田敏捷『おもちゃ博物館5 カルタ・トランプ』所収)などから、上方では文化頃、江戸でも文政末期にまで遡るのではないかと考えている。

(初出=「第11回ことわざフォーラム」プログラム、ことわざ研究会、1999年)