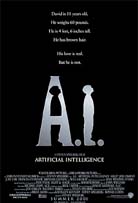

はるか未来の地球。様々な危機に面しながらもかろうじて生き延びた先進国の人々は、消費者を一定数に留めるため、激しくバース・コントロールがされていた。そんな中、子供を持てない夫婦のために「愛をインプットされた代用品としてのロボット」の開発が進められ、子供が事故で植物状態に陥った夫婦のもとに実験的に送られる。母親とロボットである「デイビット」には絆が生まれるた時、夫婦の実の息子が奇跡的に回復して家族のもとに戻ってくる。

はるか未来の地球。様々な危機に面しながらもかろうじて生き延びた先進国の人々は、消費者を一定数に留めるため、激しくバース・コントロールがされていた。そんな中、子供を持てない夫婦のために「愛をインプットされた代用品としてのロボット」の開発が進められ、子供が事故で植物状態に陥った夫婦のもとに実験的に送られる。母親とロボットである「デイビット」には絆が生まれるた時、夫婦の実の息子が奇跡的に回復して家族のもとに戻ってくる。

これは、キューブリックや彼の縁のアーサー・C・クラークというよりかは、ブラッドベリの小説を思い起こさせる悲しい、どこまでも胸を締めつけるような愛に関するファンタジーである。

「人工知能」に果たして愛は生じるのか?という問いかけは最初から放棄されている上、主人公がロボットだということさえも問題にされていない。子供の母親に対する無条件の愛情と、その愛がどのように深くあろうともやがては奪われてしまう蜜月期、そして永遠の幼年期を生きるためにその喪失に絶え間なく傷つき続ける少年を描いた残酷なおとぎ話がここにある。こんな映画は「キッド」のスピルバーグにしか撮れない。 男女間や政治やモラルについては中学生程度の認識しかないが、「子供」を描かせると間違いはない。

冒険活劇を求めて劇場を訪れた観客は、映画のトーンがあまりに静かで暗く、哀切なので驚くだろう。事実、スピルバーグがここまで格調がある映画を撮るとは思わなかった。「存在が複写される」ことを暗示する磨りガラスの使い方と、銀色の闇が支配する寒い、子供にとっては全てが脅威である外世界、無惨でファンタスティックな海底の「都市」。 映像的にも今まででベストである。

前半一時間はただ、家族とデイビットのコミュニケーションを描くことにのみ費やされている。やがてラストにつながるモチーフをいくつも入れながら、スピルバーグはどこまでも丁寧に家族と少年の心理をすくい上げる。初めてデイビットが笑った時に見せる夫婦のせつない反応。子供の笑い声がもたらすあまりに強いサムシング。自分の家に戻ってきた子供の、「ロボットなんかに自分の愛の取り分を奪われては立つ瀬がない」という追いつめられた気持ち。

このきめ細やかさが、デイビットがフランシス・オコナー(『悪いことしまショ!』の魅力がないヒロインの時とはうって変わって、子供が独占を夢見てやまない美しい母親を好演)に発する「ママはいつか死ぬの?」という質問を、普遍的なものにする。もちろんデイビットはロボットなので半永久的に「生きる」存在なのだが、全ての子供にとって「死」は自分より母親に先に訪れるもので、母親を自分から奪っていく恐怖だ。

奪われた母親を取り戻すために、子供はどんな冒険も辞さない。デイビットの場合それは、「自分を人間の子供にしてくれるブルー・フェアリーを探し出す」ことだ。おとぎ話の中で子供の愛は常にひとつの成就を迎えるが、それが幸せな形とは限らない。だいたいにおいて、「愛」を確認したところで時間切れになる。何故なら、母親は子供よりは長く生きないからで、たとえそれが「死」という形ではなくても、時間は様々な方法で母と子の蜜月期を奪っていくからである。

ディズニーのように奇跡を起こすわけにいかないスピルバーグは、全ての子供が経験する母親の喪失と、そのことによってもたらされる絶え間ない悲しみをもって魂の証明とした。そして魂を得た者の宿命を、その悲しみに対する唯一の救済として採用したのである。

どこからどこまでスピルバーグらしい映画だが、投棄されたロボットたちが、更に廃品から自分に合う部品を探してゾンビ化していく様子、そのゾンビを「狩って」、壊して見せ物にするショーにホワイト・トラッシュが熱狂する様のグロテスクさにかろうじてキューブリックの影が見える。更にスピルバーグは、その廃品ロボットを身体障害者の俳優に演じさせるという荒技に出た。

ハーレイ・ジョエル・オスメント君は決して好きな子役ではないが、今回の役ははまってました。ジュード・ロウも今まで一番いいのではないかという演技を披露。しかし、彼以上に熊のぬいぐるみ型ロボットのテディが泣かせます。

そんな訳で泣かない奴は鬼。是非、観ることをお勧めいたします。

パンフレット→キューブリックの構想と映画の差異について細かく

スーベニール→ママの髪の毛一房

リファランス→『ピノキオ』

強い風が吹きすさぶ砂漠の村。少年の少女は視線を交わし合い、遠くからお互いの名前を呼ぶことで愛を確認する。しかし、無情な雨が降って、手焼きの煉瓦のための土が雨に流れて元の姿に戻ると、季節労働者たちが村を去る時が訪れる。父母について遠く離れていく少女。砂漠に残った少年は、風の気配に急き立てられるようにひたすら山を登り、声の限りに叫ぶ。その声を風が無情にもかき消していく。

字幕なしで、自然に翻弄される貧しい人々の生活を美しく撮るという試みをバカにするつもりはない。事実、非常に美しい映画だ。でも、何だか美しすぎて、やたらとフォトジェニックなショットばかりをつないでいるようで。だんだん意図が分かってきて、どんどん素直になれなくなってきて。エキゾチックに弱い欧米人の心を狙い打ちしているように思えてきて。美少女といい風景と純真な子供の笑顔と過酷な自然と清廉な暮らし。ああそりゃ、もうバッチリでしょ。

ここまで監督が性急にものごとを「目」で語らなければ、もうちょっとは好感が持てたのではないかという気がする。それでも、今が旬のイラン映画の美を堪能し過ぎるほどに堪能できる映画であることは確か。好きな人に、是非観ることをお勧めします。

パンフレット→イラン映画・各国映画祭席巻記

スーベニール→手形がついた手焼きの煉瓦、銀のブレスレット

リファランス→『忘れられた人々』

・小学生教師のマリーは超欲求不満。恋人でナルシストで男性モデルでブコウスキー・ファンで和食好き、部屋全部白で統一の、ようするにロクな男じゃないポールが抱いていくれないから

・こんなんじゃホルモン・バランス狂って、肌が荒れちゃうわよ!行きずりの恋で補給、補給。マスターベーションで発散、発散。でもやっぱり空しいの

・私の夢は、いわゆる一つの、粗野で醜い男に犯されて感じまくるというハーレクイン・ロマンス読んでいる女も真っ青な陳腐なものなのね。売春婦と間違えられていい機会が来たけれど、やり逃げされたわ、しかもアナルで!!きーっ、これというのもあんたが抱いてくれないからよ!

・都合がいいことに、勤めている学校の校長がSMマニアだったの。それにしても、こんな教師と校長がいる小学校に通っている子供たちってかわいそう

・あんたが知らないテクも覚えたし、私はもう性的に自立した女ね。情熱の証にラクロワの赤いドレス着ちゃうわ!言い忘れていたけれど、撮影はアンゲロプロス組の名匠カメラマンが担当しているから、格調が高くて美しいわ、無駄に。何が悲しくてこんなシーンを全力投球で撮らなければいけないのか、きっと葛藤したに違いないの

・その極めつけがラストの出産場面大写しね。試写じゃボカシなしだったけれど、劇場じゃどうだったのよ?

・子供を産んだら、男は用済み。女はみんなメスかまきりなのよ!というラスト・シーンで、いきなりブニュエルの『昼顔』へのオマージュになるところなんかが、監督の嗜好を分かりやすく示しているわ

・てのかさ、本当はポールとマリーの関係性って、性的欲求不満がどうのこうのじゃなくて重要な問題をはらんでいると思うわけよ

・マリーは抱いてもらえないという以上に、無視されてエネルギーを搾取されていると感じているはずなの。ポールは一見自足しているようだけれどその自足はマリーの焦燥の上に成り立っているんですよ

・セックスというのは、お互いのエネルギーを双方向に送り合うことの象徴なわけで、この二人は根本がもうダメなわけでしょう?

・そうしたことを一切無視して、「女が愛にとらわれずにセックスをフリーに貪欲に楽しむことが出来れば解放される」っつうのは何だかねえ。あんたら、アムールの国の人でしょうか!発想がそんなに「コスモポリタン」的でどうするよ。もうカラカラッ

・なんつうか、古い連れ込み宿のエアコン内のカビの匂いがするような映画ですが、「男子の性器は勃起した状態だとアウト」「女子のヘアはオッケーだけれど、ヴァギナの形状が見えたらダメ」というような、映倫規制ナウなラインを確認したい人には観ることをお勧めします。あ、でも男子の皆さんはその日一日ご飯食べられないと思うから覚悟ね

スーベニール→ボンテージ器具

リファランス→『昼顔』

・「点子ちゃんとアントン」の内容を知らないですって!?そんな人はもう一度子供時代からやり直し!大人になって読んだって、充分ケストナーこじゃれ節、子供本にも関わらず気の利いたフレーズ連発しまくりの語り口にきっと夢中になれます

・「点子ちゃんとアントン」の内容を知らないですって!?そんな人はもう一度子供時代からやり直し!大人になって読んだって、充分ケストナーこじゃれ節、子供本にも関わらず気の利いたフレーズ連発しまくりの語り口にきっと夢中になれます

・点子ちゃんとアントン、マイ・フェイバリット・ケストナー!でも、舞台は現代に置き換えられているよ!大丈夫?と思ったけれど、プレス用シートはちゃんと岩波ケストナー全集仕様。もうバッチリ愛らしかったです!

・犬のピーフケが出てこないのは減点だけれども、原作ではただのやせっぽちでイヤな女だったアンダハト嬢が事実上、ピーフケの役を兼任しているのね。さばけていて調子がよいお姉さん、男運が悪いだけ。その分、デブのベルダがおばあちゃんになっていたけれど

・ベルダとアンダハトと点子ちゃんが三人で「パローレ、パローレ」で踊るシーンは楽しい

・原作と違うキャラのもう一人は、アントンのお母さん。若くて茶目っ気があって、いかにも情熱的に恋をしてシングルマザーになったという感じで、原作の辛気くさいお母さんより好感度大。昔サーカスにいたという設定で、スパンコールの衣装を着て輪くぐりの芸をやってみせる(気管支炎なのにも関わらず)のを、マオイ族のメイクを施してもらったアントンがうっとり眺めるところは、この映画で最も美しいシーンのひとつ

・そんな大事なママだから、アントンは健気に水色のアイスクリーム屋のバン(もちろんフォルクスワーゲン)を運転して、別れて暮らすパパにママを助けてもらうように要請しに行くわけです。警察の捜索で旅路は途中で打ち切り、でもママとアントンがしっかり抱き合う姿に、小さな男の子がいる全ての母親は胸がきゅんきゅん来ることでしょう。でも私は、将来的には相当なマザコンになるのではと不安を覚える

・点子ちゃんもちゃんと可愛いわよ!赤毛カーリーもラブリーなら、洋服のセンスも鋭い。通学時の紺のロングの巻きスカートや、パーティの時のインド綿のワンピースもよかったけれど、「貧乏な女の子のふりをして」路上パフォーマンスを繰り広げる時の格好ときたら!カーキ色のベレーにブーツ、赤いパーカーに絶妙にパンクな切れ目を入れたタイツと水色Tシャツ、小学生おしゃれグランプリ決定!

・点子ちゃんちの白を基調としたインテリアにアフリカン・アートって組み合わせからも、北欧には負けないわよ!っていうドイツ・スタッフの気合いを感じます

・原作ファンとしては、点子のパパママがやたらと美男美女なのが気にくわないけれど、貧乏な新聞記者のはずのママがファッション・デザイナーになっていたハリウッド最新版『二人のロッテ』のバブリーぶりよりはマシか

・ケストナーを小さな時に読んだ全ての人に、そして今の小さな人々に、是非観ることをお勧めします

スーベニール→ベーコン入りパンケーキ・アイスクリーム添え、テントウムシ模様のマグカップ

リファランス→『ロッタちゃんはじめてのおつかい』

・本当は作家になりたいけれど、クロスワード・パズルの作家に甘んじているシモン。ある日、留守電に「敵対者」という単語をクロスワードに組み込むように指示が送られてくる。その日から彼は、聖週間の儀式を舞台とした奇妙な連続殺人事件に巻き込まれていくのだが‥

・クロスワードとチェス盤が重なり合うシーンで、幾何学的なミステリーを期待したのだが、途中からそんなのはどうでもいいことになっちまうので驚きます。途中で出てくる思わせぶりなシンボルも、カラクリが分かった後では特別生きないし

・それじゃ何か石畳と教会、宗教的で不穏な町セビリアの魅力を活かした犯罪、かと思いきや、えー、そんなオチなの?

・でも、原作のスペイン語の意は「誰も誰か知っているとはいえない」ということだから、「パズル」的な要素がなくて「身近な人が愉快犯」というところに焦点が合わせられているのは仕方がないのかも。それにしても、話のスケールが急に萎むのは困ったことだわ!

・主演のエドワルド・ノリエガがいかにもスペイン的なハンサム。開けっぴろげなラテン気質というよりは、スペインはもうちょっとあんな風にパセティックなんですよ

・詰め将棋のようなしっかりと計算され尽くしたいわゆる本格ミステリーってのは、生半可じゃ書けないのだな

・それでもキリスト教儀式の血まなぐさい、どこか倒錯的な魅力と町の雰囲気は画面から伝わるので、一種の観光映画として観に行くことをお勧めします

スーベニール→ナンパラ

リファランス→『そして誰もいなくなった』