|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| この区間は上松宿に引き続き、2007.10.8に歩いた。 天候もよく、木曽川沿いの流れの変化を見ながらの歩きであったが、 多数の発電所建設の結果ということであるが、水量が極端に少ない木曽川はどうしてもイメージに合わない。 いかだを漕ぐ、木曽の「なかのりさん」は今はいずこに!? |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 2007.10.7 7:48 JR須原駅(写真左)前を出発。 前日宿泊したJR野尻駅から5kmほど遠い阿寺温泉あてら荘の車で、須原駅まで送ってもらい、感謝。 駅前の小さな広場から、駅を背にして左折して265号線を下り西へ進む。 |

||||||||||||||

| 須原宿:宿は現在より下流の川岸にあったが、1715年(正徳5)洪水で流出。 江戸中期各宿場の長所を取り入れて再建された。 宿の中央に防火対策を兼ねた用水路と7ヵ所の共同井戸を設置した。 現在もこの水場の水船が一部残っている。 本陣1軒、脇本陣1軒。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| すぐ右側に、文字が消えてよく見えない須原宿案内板(写真左)、 続いてまだ新しい一里塚跡案内板(写真中)と高札場跡案内板。 この辺りはまだ宿場ではないように思えるし、それに案内板が新しいのが気になる。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 少し坂を下り、「大桑村村民体育館、大桑村歴史資料館」案内板(写真左)が立つ右側上り階段が、 昨日上って来た旧中山道の合流点。 この辺から旧中山道宿場通り(写真中)となり、さらに下り宿中ほど左側に主木村平左衛門本陣跡案内板。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 反対の右側に西尾脇本陣跡案内板(写真右中)。 西尾家は問屋と庄屋も兼ね、酒造業(蔵元木曽のかえはし(写真左中))は江戸時代創業で現在に至っている。 その先左側に、生活用水用にくり抜いた丸太に水を流している水舟(写真左)、 その後ろに「寝ぬ夜半をいかにあかさん山里は 月出つるほとの空もたにもなし」と刻まれた須原宿碑(写真左)。 全く人も車も通らないのどかな宿場通りを進み、 右側に、島崎藤村「ある女の生涯」の舞台となった清水医院跡案内板が立ち、 現在は犬山市明治村に移転、保存されているとのこと。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| さらに左側に、秋葉大権現常夜燈(写真左)、続いて左側に水舟(写真左中)。 その先左側、一階軒下に「須原柏屋」(写真右)2階に「三都講」の当時の看板を架けた旧旅籠建物。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 宿場通り(写真左)が終わる右側に、「枡形 鍵屋坂」立札(写真中)。 但し現在は、特に道が枡形にも見えずまた坂と言っても極ゆるい坂で当時と様子が変わっているのかも知れない。 その先塀が切れるところで水路にかかる橋を渡り、右折して水路沿いに下る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 寄り道して直進すると、右側に定勝寺参道階段。 定勝寺:1387年木曽親豊が木曽川付近に創建。その後木曽川の洪水で荒廃したものを、 1598年犬山城主石川光吉がこの地に再建。 桃山時代建造物の本堂・庫裏・山門は国の重要文化財。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 元に戻り、水路沿いの細い道(写真左)を進み、突当りの十字路(写真中)を左折して進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| のどかな道(写真左)を、 時折小学校運動会の応援で、近所の人たちと連れだつ母親たちと行き違う。 地方を歩いていていると道で人間に出会うなだとということは、本当に稀なことになってしまったような気がする 十字路から約7分で265号線に出て(写真中)、右折して道なりにゆるい坂道を上り、 分かれ道は右手を進み、JR中央本線第9中山道踏切を渡って線路沿い坂を上り切る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 頂上から右下方には、白い木曽川(写真左)の流れ、と言っても水量はとても少ない。 地元の人の話では、木曽川水系に多数の発電ダムができたため、水量が少なくなり昔の面影が無くなったとのこと ここから下り坂となり、道なりにひっそりと静まりかえった橋場の集落(写真中)に入る。 寄り道で通りの中ほどの大桑公民館から左折すれば、岩出観音堂に行くがここでは遠慮する。 集落を抜け、伊奈川にかかる橋を渡る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| この橋から左後方を振り返ると、山肌にとても美しい姿の岩出観音堂(写真左)を見ることができる。 岩出観音堂:本尊がが馬頭観世音で木曽の三観音と言われている。 天正年間(1573〜1592)、村人が田から銅製の馬頭観音を見つけて祀ったのが、岩出観音の始まりと伝わる。 一度火災にあい現在の堂は1813年に定勝寺19代住職により再建したもので、 昭和58年に大修理が行われている。 堂は京都の清水寺に似た懸崖造りで、木曽の清水寺といわれている。 堂内には馬を中心にした絵馬が六十余点あり当時の暮らしや文化を伝えている。 1842(天保13)年の「木曽街道六十九次」の中で、 渓斎英泉が「野尻 伊奈川橋遠景」として岩出観音を薄墨で描いている。 橋を渡り道なりに右折して西北へ(写真中)約2分進み、分かれ道を左折して西へ進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 5分ほど進み、大島橋手前の丁字路(写真中)を左折する。(丁字路に道標があり、天長院へ1.5km) 左折の左角建物脇に、現役の小型水舟(写真左)。 道なりに田園風景の中のごくゆるい上り坂道を北へ進み、 左側の田尻木工所倉庫、東バス停を過ぎて、酒屋店前の「七笑」立看板脇を通る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 丁字路から約10分の、カーブミラーのある分かれ道(写真左)は左側を進み、 続く分かれ道(写真左中)は右側を進む。 その先の突当りの丁字路(写真右中)で、道標に従い左折して天長院方向へ進む山裾の坂道を下る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 坂の途中右側に鉄塔のある丁字路(写真左中)で、 左手奥に文禄年間(1594年〜)定勝寺7代住職により創建された天長院(写真左)。 さらに坂を下り続け、途中の分かれ道(写真右中)は右手を進み、川沿いに下り道なりに左にカーブする。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 分かれ道(写真左)を道なりに左折し、小さな長野宿橋(写真左中)を渡り進み、 次の十字路(写真右中)を直進する。 十字路の右手の突当りに、JR大桑駅。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 道なりに進み、このとき衣装替えしたばかりの民営郵便局立看板(写真左)。 続いて小さな長野橋(写真中)を渡り、進む。 大島橋手前丁字路から約33分で、中央本線踏切を渡り19号線に出て左折する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 19号線の坂道(写真左)を上り切った右側の、 艶めかしいピンクビル(廃業?)(写真右)、敷地左端に堂々と「関所跡 モーテル」石碑。 素直に、この辺りが関所跡と信じたい。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 道は下り坂となり、右にゆるくカーブし左側の道の駅大桑を過ぎ、 歩道上の「4km阿寺渓谷、4kmフォレスパ木曽」巨大標識(写真左)の先で、 19号線から分かれる坂道(写真中)を下る。 坂道を約5分進み、中央本線踏切を渡り左折して進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 全く人通りのない線路沿いの道を進み、珍しい地名の上在集落(写真左)を過ぎ、 分かれ道(写真左中)は左側の坂を上がる。 道なりに進み、中央本線踏切(写真右中)を再度渡り右にカーブして進み、坂道を上る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 坂を上り切った分かれ道(写真左)を左折し、 すぐその先の丁字路(写真中)を右折して細い坂道を上り野尻宿へ入る。 |

||||||||||||||

| 野尻宿:宿は江戸時代に2回、明治27年とたびたび大火にあい、 宿場の大半を焼失し昔の面影が殆ど残っていない。 宿場には外敵を防ぐため通りを左右に「七曲がり」してある。 本陣1軒、脇本陣1軒。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 突当りの右に曲がるコーナー(写真右中)の左側に、 ひげ文字で刻まれた「南無妙法蓮華経」石碑と台石(写真左)。 この台石はイボ石と言い、 「イボイボ渡れこの橋渡れ」といいながら、箸でつまんで台石に置くしぎさをするとイボがとれるという。 続いて、葉の陰になり文字も消えかかって粗末な扱いを受けている高札場跡碑(写真左中)。 コーナーを過ぎると、下り坂の野尻宿通り。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| コーナーを過ぎたすぐ右側にある家が、 宿場の東はずれにあった「はずれ尾上家」(写真右)ではないかと思うが、確かではない。 ゆるい坂(写真中)を下り続け、十字路の左側の垣根に本陣跡立札のある建物。 地元の人の話では、現在は宗教団体が使用しているとのこと |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 町中を左に右にカーブして進み、左側の「やまます趣味の店」を過ぎ道はゆるい上り坂となる。 その坂の途中の丁字路(写真中)で、左側に当時の面影を残す宿郷 岩田屋(写真左)、 寄り道して、右手の道を左にカーブして道なり進むと小さなJR野尻駅。駅舎脇にトイレ。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 元に戻り丁字路を直進し、古い家並みの続く県道261号線(写真左)のゆるい坂道を上る。 右角にふるせや菓子店のある十字路(写真中)を直進し、ここから下り坂となる261号線を進み、 左へカーブする左側に、宿の西のはずれにあった西村家で、屋号は「はずれ」。 宿場の東はずれから西はずれまでの約1km間の道を、「7曲がり」にして外敵を防いだ。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 先に進み、小さな二反田橋(写真左)を渡り、分かれ道(写真左中)は右側の道を進む。 右手下方に、木曽川にかかる2つの橋、左側の赤いアーチ橋の奥が阿寺渓谷(写真右中)。 さらに進み、珍しい地名の下在集落を通り、坂を上り切ったところの丁字路を直進する。 丁字路からすぐ左手に、19号線の野尻信号が見える。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 丁字路を過ぎると下り坂(写真左)となり、 下り切ったところの中央本線旧第3中仙道踏切(写真左中)手前で、261号線と分かれ直進する。 なお踏切を渡ると阿寺渓谷へ至る道。 シーンと静まり返った、人間に出会うなど全く期待できない細い道(写真右中)をただひたすら歩き、 約4分で第13踏切を渡り、左折して線路沿いに進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 人家など全く見当たらない寂しい道を約6分進み、 第14踏切(写真左)を渡り右にカーブしてゆるい坂道を上る。 線路沿い坂を数分進み、前方左側に久し振り拝見の人家、それも豪邸の一軒屋(写真中)。 他人ごとながら何故ここにと思いながら進み、右側に「飛び出し注意」安全標識。 可愛い子供の絵に心和み、もしかしたら先ほどの豪邸に子供さんが住んでいるのかも知れない。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 261号線を分かれてから約20分で、 大桑村・南木曽町境界標識(写真左)の立つ19号線に出て右折し、 すぐ八人石沢の橋(写真中)を渡り、19号線を横断して反対側の沢沿いの坂を上る。 坂道の擁壁に「ゆっくり走ろう」大きい看板がかかっているが、 交通量も結構多くさらに見通しが悪いので横断には要注意。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 坂の突当たりでUターンして坂を上り(写真左)、道なりに左にカーブする。 右下方に今歩いた来た細い道と19号線・八人石沢橋(写真左中)。 道は十二兼地区の集落に入って下り坂(写真右中)となり、道なりに進み丁字路を左折する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 道なりに下り、その先の分かれ道(写真左)は右側の下り坂を進み、集落の坂(写真左中)を下る。 突当りの分かれ道は、右側の急坂(写真右中)を進み、 道なりに左にカーブし熊野神社参道階段前を通り19号線十二兼北信号に出る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 信号で19号線を横断(写真左)し、注意深く左右を確認し線路を渡り(写真左中)、 草むら(写真右中)の中を進み、舗装道路に出て左折してガードレール沿いに坂を下る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 道なりに左へカーブし右にカーブして、中央本線沿い(写真中)に進み、 突然左上に轟音ともに電車(写真左)が走り去り、右下に木曽川の神秘的な水面。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| その先左側にJR十二兼駅(写真左)。十二兼という珍しい地名のいわれは何だろう? 坂を下り続け、右下に木曽川(写真右)の真白い花崗岩。 さらに下り、木曽川沿いを進み右側の柿其橋を通り過ぎ、坂を下る。 なお柿其橋を渡ると、木曽川で1、2を競う渓谷美の柿其渓谷に至る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 右側の小さな広場に、明治天皇御小休所碑(写真左)。 十二兼北信号から約25分で、柿其入口信号(写真中)に出て右折し、19号線を進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

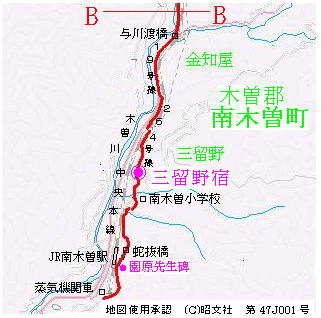

| 単調な19号線、 右側を流れる木曽川(写真右)を楽しみ、発電所が多数建設されたため水量が減ったとの言葉を実感。 19号線を約13分進み、羅天橋(写真中)を渡る。 羅天地区は、昔は羅天の桟橋と呼ばれた断崖の下を通る木曽の難所の一つであった。 その先与川渡橋の左側、中央本線鉄橋から左折は与川方面に至る道。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 金知屋地区に入り、19号線は左に、右にカーブして坂を下り、 右側歩道上に「妻籠宿5.5km 南木曽温泉10km など」巨大標識(写真左)。 さらに坂を下り、羅天橋から約20分の右にカーブする左側で、 中央本線沿いの坂道(写真中)を上り、264号線を進む。 |

||||||||||||||

| 三留野宿:三留野(みどの)宿の名前は、 中世に木曽氏の館があって「御殿(みどの)」と呼ばれたことに由来しているといわれている。 宿場は1658年から約50年間で4回も大火にあい、宿は疲弊してしまった。 また1881年(明治14)大火で宿は全焼し、現在ある建物はそれ以降のもの。 三留野付近は標高1500mの高い山々が木曽川べりまで迫っていて、 大雨ともなると「蛇抜け」と呼ばれる土石流が起こり災害となっていた。 本陣1軒、脇本陣1軒。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 道なりに坂を上り、中央本線鉄橋(写真左)下を潜り、右に、左にカーブして上り、人家が見え始める。 三留野宿入口の石垣のところで、 左手へ上る道は、羅天の崖下道が大雨で通行不可になったとき山中へ迂回する与川道(写真中)。 ひっそりと静まりかえり、昔の屋号をかかげた家並みの宿場通りを上る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 通り(写真中)は下りになり、左側に宮川脇本陣跡(写真左)で江戸時代はこの辺りが宿場の中心であった。 さらに下り、右側の一段低いところに鮎沢本陣跡で明治の大火で焼失したが、 庭木の枝垂梅が町天然記念物として現存している。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 坂を下り、左にカーブ(写真左)する右側のガードレールが切れたところ(写真左中)で264号線と分かれ、 階段(写真右中)を下りる。 途中分かれるところは左へ進み、下り切って舗装道路に出て左折し、坂道を上る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 左側の常夜燈(写真左)を過ぎ、左にカーブして上り264号線(写真左中)に出て右折する。 264号線のゆるい下り坂(写真右中)を2分ほど進み、沢にかかる梨沢橋を渡り直進する。 なお橋を渡り左折して沢沿いに坂道を上ると、知覚寺に至る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| すぐ先左側、南木曽小学校正面入口階段(写真左)を5段上って右折し、 完全に他人の庭のど真ん中(写真中・右)を通り抜けて進む。 怒鳴られること覚悟していたが、運よく(?)家人がおられなくて何事もなく済んだ。やはりこの行動は猛省。 なお小学校の階段をちょっと過ぎてから、左の坂道を上れば庭を避けることができる。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 道なりに左へカーブ(写真左)し、コンクリート道(写真左中)を通り、分かれ道(写真右中)で右に進み、 ゆるい坂道を下り右にカーブする。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 坂道(写真左)を下り切って、車道に出て右折して沢沿い(写真左中)に下り、 264号線に出て左折して橋(写真右)を渡り進む。 橋の右下方に中央本線鉄橋。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| その先の分かれ道(写真左)は左側を進み、木曽森林管理署南木曽支署脇の坂道(写真左中)を下る。 谷底のような道(写真右中)下り、左にカーブし、右にカーブする手前の分かれ道で左側の道を進み、 右にカーブして坂を上る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 坂(写真左)を上り切り、水のない水路(写真左中)にかかる木製の小さな蛇抜橋(写真右中)を渡る。 蛇抜けとは山津波(土石流)のこと。 その先から坂は下りとなり、集落を通り抜けて進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 坂(写真中)を下り右側のガードレールが切れる手前左側石段に、 死後5年目1781年(天明元)門人たちにより建立された園原先生碑(写真左)。 園原旧富は三留野出身で、「神学則」「木曽古道記」「神心問答」「木曽名物記」などを著した学者。 ガードレールが切れたところから、斜め右に進み左折する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 下り坂(写真右)を道なりに進み、右下方にJR南木曽駅(写真右)。 途中丁字路は赤消火ボックス前の中山道標識に従い直進する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 道なり(写真左)に進み、坂は上りとなり眼下に線路(写真右)が見える中央本線横断橋を渡る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 坂道を下り、突当りで左折(写真右)して妻籠宿への坂を上る。 時は、14:53。 今日はここまでとし、横浜へ戻るためJR南木曽駅へ向う。 何故か最近の街道歩きは淡白になり、早めに切り上げることが多い。 人間が出来てきたのかも知れない。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 駅へ向うため、突当りを右折して坂を下る。 左側下の公園にデゴイチ蒸気機関車。 型式 D51351製造 昭和15年12月23日日立製作所笠戸工場製造で、 日本海沿いと中央西線木曽谷沿いを30有余年走り続けて走行距離 2,141,417km。 学校教育に役立てるため、中央本線旧線路上に展示してある。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 南木曽駅から北の木曽川に、電力王福沢桃介が水力発電開発のため大正時代にかけた吊り橋で、 国の重要文化財となっている全長247mの桃介橋(復元)。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| JR南木曽駅 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||