|

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

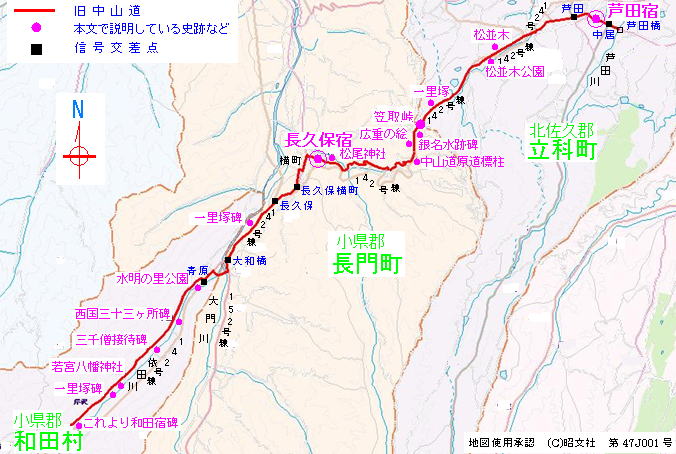

| 2007.8.9〜11の3日間で、芦田宿から塩尻宿まで歩いた。 地元では3日間とも34℃を超えこの夏最高の暑さということであった。 真夏になると街道歩きをしたくなってしまうのは、どうしてなのだろうか。 ただ今回はとても怖い標高1600m和田峠などがあったので、 夏休みであれば陽気に誘われて峠を超える人間に絶対会えるので怖さを軽減できるというも理由もあった。 ところが現地は町を歩く人だに会えず、 ようやく塩尻峠頂上で東京から来たという1人旅の同士と一瞬すれ違っただけであった。 何故現代の旅人は、真夏に街道を歩かないのであろうか。 |

|||||||||||||

| 芦田宿から長久保宿間は、2007.8.9に歩いた。 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 2007.8.9横浜を出発し、長野新幹線臨時列車あさま663号で9:36佐久平駅到着。 臨時列車の悲しさ、駅から芦田宿までのバスの接続がなく1時間半待ち。 時は金なり、即タクシーに切り替え、 芦田宿手前の運転手も知らない芦田川にかかる芦田橋に到着。タクシー代5,300円は痛い! 気温34℃快晴の炎天下、汗も枯れ果て水にさ迷う絶好の街道歩き日和を祝う。 私はこんな真夏の街道歩きが好きなんですが、ちょっと自虐的なんでしょうか。 さて時は10:19、芦田橋を出発し県道147号線を西へ向う。 |

|||||||||||||

| 芦田宿:日本橋から26番目の宿場で、難所であった笠取峠の東の入口にあり 中山道が整備される4年前の1597年(慶長2)に設立した。 旅籠だった「土屋」は旅館として現存している。 1602年(慶長7)小諸藩により、芦田宿外れから笠取峠頂上まで赤松が753本植えられたが、 現在は殆ど枯死して約1kmの間に100本ほど残り長野県天然記念物となっている。 本陣:1軒、脇本陣:2軒。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 頭上に「左折白樺湖、直進下諏訪・上田、右折畦田」交通標識。 すぐ先の中居信号交差点の左角に大きな「中山道芦田宿」灯篭(写真中)に「これより芦田宿」標識がある。 県道40号線を横断し、いよいよ芦田宿へ入り「芦田宿」街路灯が青空にくっきり。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 右側に今日初めての石碑、道祖神。 道は路傍に花咲くゆるい下り坂となり、 続いて上り坂途中の右側にひときわ目立つ白亜のビル「ふるさと交流館芦田宿」。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 坂を上りきったところに芦田中央信号交差点、この辺りが芦田宿の中心だったよう。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 交差点の手前右角に、土屋本陣(写真中)があり瓦葺屋根に鯱鉾が天高くそびえてビックリ。 門を入り、1800年(寛政12年)に再建された本陣御殿(客室)は県宝で、 往時をそのまま伝える建物は中山道唯一といわれ、大名の宿泊を今に伝える「宿帳」が残されている。 この格式のある本陣は、これまで5街道で私が見た本陣の中でも指折りのものである。 本陣土屋家:芦田宿が設置されたとき開発に従事した名主で問屋も兼ね、 本陣として明治に至るまで代々っつとめた。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 道を挟んで反対側駐車場の奥の民家の前に、脇本陣跡標柱。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 交差点を横断した左角の藤屋商店前に、脇本陣跡標柱(写真左)。 道を挟んで反対側に、当時の「味噌・醤油酢屋茂」看板をかかげた昔の面影を残す商家。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| その先左側に、軒下に当時の旅籠「土屋」看板残す現役の金丸土屋旅館(写真左)。 宿場通りはまっすぐでゆるい上り勾配、芦田信号交差点を過ぎ民家の切れた右側の土盛畑の角に、 石碑の風化が歴史を語る夫婦道祖神。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

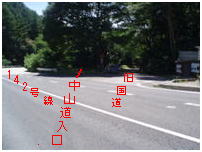

| 坂を上り切りしばらく進み、左側丁字路角(写真右)の建物の裏側に、「中山道芦田宿入口」標柱。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| その先の信号のない交差点で国道142号線(写真右)を横断し、 国道254号線となった道を進む。 すぐ254号線は右折するが、中山道は254号線と分かれて左折し(写真中)国道142号線と並行に進む。 分かれる道の左側に、旅姿の仲睦ましい夫婦道祖神。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| すぐ先で、「笠取峠の松並木」標柱と「車進入禁止」交通標識(写真左)が立ち、分離帯のある道となる。 少し進み松並木(写真右)が約1km続き、左側の松並木公園に沿ってかっての街道を偲んで進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 公園の終わりには、 屋根とベンチのある休憩所、水洗で手洗い場には固形石鹸まで備えられている清潔なトイレ。 乾ききった喉を潤してくれた水飲み場(写真左)は、 江戸時代笠取峠の立場茶屋小松屋にあった金明水の泉を模したもの。 142号線に面したところに巨大な道祖神。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 公園を過ぎたところで、国道142号線を横断(写真左)し引き続いて松並木のゆるい上り坂を進み、 突当りで国道142号線と合流して、左折する。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 142号線(写真左)は上り坂が延々と続く単調な道で、時々ダンプカー集団がビュンビュン飛ばして行く。 ガンガン太陽の熱射を浴び、142号線を約1km進んだ右側斜面に一里塚跡碑(写真中)、 その脇に寄り添う夫婦道祖神。 この辺りには松並木の赤松が、現在も残っている。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| その先左側に、笠取峠竣工記念碑(写真左)。 交通の難所であった笠取峠の道路改良工事を約33億円、1984年から10年かけて完成させたもの。 すぐ先に「長和町」標識の立つ地点が標高900mの笠取峠頂上(写真中)で、立科町との境界。 頂上は、芦田宿から3.24km、次の長久保宿まで2.38km。 昔旅人が上り坂で暑さと疲れのあまり笠を取ってしまうことから、笠取峠と呼ばれるようになった。 ここからは待望の下り坂の142号線、すぐ右側に現在の峠乃茶屋。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 坂の左側の林の斜面を数m上ったところに、金名水標柱と銀名水標柱(写真左)の2つが立っている。 昔の峠の立場茶屋小松屋の名水の跡で、現在は枯れ果てて水の気配なし。 その先の三角地帯に学者村碑が堂々と建っているが、学者村はこの辺りの別荘地の名称。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 峠頂上から200m下った右側に、巨大な笠取峠碑と灯篭(写真左)がある。 この暑さの中、灯篭が灯っているのもおつなものと感心した。 ただ灯篭に「これより長久保宿」と書かれているが、ちょっと早すぎませんか? その先右側の擁壁に、巨大な広重の絵と脇に釜鳴屋保存「笠取峠立場図版木」が掲示されている。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| ルンルン気分で坂を数分下り、右側に洋館風のペット店「Full Bloom」(写真左)、 その敷地角で右折する道(写真中)は旧国道。 中山道(写真右)は、現在の国道142号線と旧国道に挟まれた雑木林の中を進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 142号線と旧国道に挟まれたところの「中山道原道」道標(写真左)が立っているところが中山道の入口で、 坂を下り雑木林(写真中)の中を進み、先ほどの旧国道に出る。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 旧国道に出たところにある巨大枝垂桜木(写真右)は見事なもので、そうお目にかかれるものではない。 旧国道を左折し、すぐ右へUターン(写真中)して坂を下る。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 突当り(写真右)で再度Uターンで、左折して下る。 左折する左側に馬頭観世音と野仏がちょこんと並んでいらっしゃる。 突当る手前右側のガードレールが切れたところに「中山道原道」道標(写真左)があり、ここから下る。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 草むら道(写真右)を進み、「中山道原道」道標(写真中)に従い左折し、再度旧国道に出る。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 旧国道を右折して坂道(写真左)を下り続け、突当りで国道142号線と合流し、右折して坂を下る。 合流手前左側に、「笠取峠1.7km 和田宿8.1km」道標。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| しばらく進み、左側「長久保 標高780m」標識(写真左)の先で左にゆるくカーブするところで、 中山道は142号線と分かれ右手の細い道(写真左中)を進む。 ぽっかり浮かんだ白い雲のどかな道を下り、上五十鈴川橋(写真右)を渡り、道なりに右にカーブして下る。 |

|||||||||||||

| 長久保宿:旅籠が43軒と多いのは東に笠取峠、西に和田峠を控えていたことと、 大門道と北国脇街道往還の分岐点があったことによる。 宿場通りは、当初本陣のある堅町が中心であったが、その後発展とともに横町が形成され、 L字型の珍しい宿場となった。 本陣1軒、脇本陣1軒。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 142号線に接近し、並行になるところの左側に「長久保宿」標柱(写真左)が立ち、ここから宿場に入る。 ゆるい坂道を下り、右手に酒造守護の神として尊信篤い松尾神社鳥居。 ゆるい坂道を下り長久保宿の中心、堅町(写真右)に入る。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 左側に、明治初期に旅籠として建てられたが交通量減少で開業できなかった一服処「濱屋」(写真左)。 現在は無人で出入り自由の無料休憩所を兼ねる民俗資料館で、 畳部屋、水飲み場、お茶セット、トイレなどが完備し、とても清潔に保たれていて感謝感激。 右側に、1624年頃(寛永年間)建築され中山道最古の表門、御殿が現存する石合本陣跡(写真中)。 その先右側に、江戸時代の商家(造り酒屋)の釜鳴屋があり、屋根に当時の本卯建(写真左上)が残る。 釜鳴屋には、笠取峠斜面に建てられた江戸期の立場茶屋の様子が描かれた版木が保存されている。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 宿場通りは正面で突当り(写真中)、左折して横町の宿場通り(写真左)を進む。 突当りの右角に、「中山道 長久保宿 左ぜんこうじ」道標が立っている。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 両側に当時のものらしい出格子建物が残る道を進み、 右側の横町防災備蓄庫脇の小道(写真右)を右折し、突当りを左折して進む。 ここはいわゆる桝形道となっているので宿場入口と思われる。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 道は先ほどの道と合流(写真左)し、右折して進み、 突当りで142号線の長久保横町信号丁字路(写真中)に出て右折し、142号線を進む。 長久保信号では、左手の下諏訪方向の道を進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 長久保信号から数分の右側に、「四泊落合 標高680m」標識(写真左)があり、そこから右に入る細い道。 地元の人の話では「この道が中山道」で、数百m進み再度142号線と合流する。 ただ細い道の先にある一里塚案内板(写真中)が、142号線を向いて表示されているので、 果たして旧中山道はどちらなのだろうか? ここでは142号線を進み、一里塚から5,6分ほどのところで、 「左折152号線諏訪・白樺湖 右折142号線岡谷」交通標識があり、 その先のガソリンスタンド前の大和橋信号で、左折し152号線を進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 152号線(写真左)を約200m進み綿屋工業工場前で、大門川にかかる橋を渡る。 余談:実際にはこのままトラックがブンブン飛ばす歩道のない152号線を進み、 往復約30分かからる民宿「みや」向かった。 実は明日の和田峠越えが8,9時間かかることから、早い時間に出発したいため次の和田宿に宿泊する予定で、 事前に1軒しかない旅館に電話で予約したところ学生の合宿で8月一杯一般客お断りとのこと。 仕方なく和田宿から約5km手前の民宿「みや」に泊まることにした。 もしこの民宿も満員だと長久保宿まで戻って宿泊するしかなく、旅する人は十分注意する必要がある。 ということで、一旦民宿「みや」に行って荷物をおいて約30分後に橋を渡った。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 続いて、依田川にかかる橋(写真中、右)を渡り、道標に従い左折して依田川沿いに進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 突当り(写真右)で国道142号線に出て左折し、ガソリンスタンド前(写真中)を進み、 青原信号丁字路で142号線と分かれ、公園沿いに右折する。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| よく整備された公園入口には、「水明の里」碑。 多数並ぶ石碑(写真左)の公園沿いに左にカーブし、車や人の通らない快適な道は依田川と並行に進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| しばらく進み、左側に茅葺バス停(写真左)。この後もいろいろな姿のバス停が登場する。 その先左側中組公民館手前に石碑群があり、 天王夜塔の後ろに宝暦二年(1752)と刻まれた西国三十三ヶ所碑(写真中)。 続いて右側の下和田中組バス停裏に、大きな馬頭観世音。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| さらに左側に、この地の住民の希望で最近造られたメス・オス2体のミミズ碑(写真左)。 その先左側鉄塔脇に、飲んでとても冷たく美味しい感謝の水飲み場(写真中)。 またも左側にいろいろな石碑が並び、左から順に 馬頭観世音、大乗妙典、南無阿弥陀佛、大乗妙典、庚申、三千僧接待碑、祠、祠。 三千僧接待碑:慈眼寺境内に建立したものを1795年(寛政7)にこの地に移された。 諸国遍歴の一千人の僧侶への供養接待と発願し、達成したので2千人増の三千人として再発願した。 碑では、「一」の字に後から「二」を刻んで「三」としてあるという。昔の人は何につけ合理的であった証。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 道は全く人影なし(写真中)、車の姿もなしで、ゆるい上り勾配。 左側の車庫らしいシャッター前に各々福と刻まれた石碑と招き猫。車の出入りはどうなっている? 右側ブロック塀前に野仏像と並び、平成8年建立の愛らしい獅子舞と子供たち碑。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| また左側に石碑群(写真左)。この1km弱の区間に何しろ石碑が多い。 その先の道の左側トンネル入口は前方の右側トンネル出口と地下でつながっている。 わずか6,7m巾の、しかも平日の今でさえ全く車が通らない道路を横断する地下トンネルとは!? 翌日地元の人に訊ねたら、学童が通学で横断するための地下トンネルとのこと。 それなら両方の入口にある「←笠取峠 東餅屋(和田峠) 地元の児童が利用するだけなのに、はるか遠方の笠取峠や和田峠は関係あるのだろうか? どうしても税金を無駄使いするために作ったトンネルとしか思えない。 誤解があったらごめんなさい。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

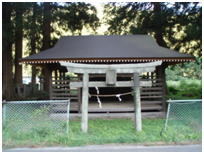

| 左側トンネル入口の後ろの、道路より一段低いところに若宮八幡神社(写真左)。 若宮八幡神社の祭神は仁徳天皇で、本殿は1721年(享保6)建立。 境内には、1555年(天文23)武田信玄に敗れた和田城主大井信定父子の首級が埋葬されている。 その先左側に、まだ新しい一里塚跡碑。 今度は唐風バス停。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 時は既に17時過ぎ。夕陽の影も濃くなってしまった。 地元の人に聞くとこの辺りにはタクシーは全くなし。民宿まで歩いて5kmも戻るのはつらいと心で悔やむ。 延々と続く坂道を登りつめたあたりの丁字路(写真右)で、右折は和田小・中学校方向の標識があり、 中山道は直進する。 そこに「是より和田宿」巨大石碑(写真左)。 その先の下りの坂を歩いていると、突然小型巡回バスが前方から通り過ぎようとする。 必死に手を振り、止まったバスになにはともあれ乗り込む。 民宿みやの近くまで行くことがわかり、目出たし。料金定額100円。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||