| シリーズ No.017 |

||

| 追悼 西川 渉 様に捧ぐ | ||

| (Japanese Text Only) |

| 西川 渉 様は2020年2月16日に永遠(とわ)のフライトに旅立たれました。 今年はその三回忌に当たります。 西川様と言えば、ヘリコプター界では知らない人は居ないほど有名な方で、数々の貢献をされている方ですが、私にとっても、かけがえのない方で、ほんの少しだけですが交流がありました。 今回はそんな思い出話を捧げ、西川様を偲びたいと思います。 |

| (2003年2月のHAI大会(Heli Expo2003)でアメリカの漫画家に描いてもらった似顔絵)とのことです 「航空の現代」作者素性より転載させて頂きました。 転載につきましてはご家族のご承諾を頂いております。 |

| 思い出1.きっかけ 西川様に初めて出会ったのは・・といっても本の中での話だが、航空情報の別冊「ヘリコプターのすべて」という本であった。 その中のベル214の防振装置であるノダマチックの解説を読んで、実に分かりやすくて感心した。 難しい技術的なことをこんなに分かりやすく書ける人は、きっと頭の良い人に違いない! そう思った。当時はInternetなど無い時代。略歴など調べられるはずもなくお名前しか分からなかったが、以降、西川様を勝手に「先生」とお呼びし、航空雑誌に記事が掲載される度に解説を読み勉強した。 その後、月刊「ヘリアンドヘリポート」の記者となってはじめて“先生”の略歴が分かった。 何と「東大 理学部卒!」しかも 総代!! 道理で頭が切れるはずだ!と感心した。 |

| 思い出2.出逢い 時は流れ1995年頃、ずっとお会いしたいと思っていたが、それが実現するこことなった。 場所は池袋のサンシャイン60の喫茶店、友人の紹介でお目通りすることができた。 第一印象は「とても知的で貫禄がある方」だった・・が、特に声が印象に残っている。 よく響く低音で、男らしさと同時に艶もあり暖かい感じ、一言でいうととても素敵な声だ。 名刺をお渡しし、自己紹介の後カチンカチンに緊張している私に声を掛けてくださったが、 その時の言葉を今も覚えている。 「ヘリコプターに詳しいんだって?」 「え?」 ”ヘリコプター界の大御所”から聞かれ、ビックリした。 「A139って知ってる?」 「はっ? 139ですか? いえ・・・」 (こ、これはテストだろうか?) (A109はイルンドだし、A129はマングスタだけど・・聞いたことはない・・??) 「ぐ、軍用機ですか?」恐る恐る質問する 「いや、違うけど・・」 「申し訳ありません。存じません・・」 「そっかぁー、知らないかぁ・・」 先生は何か考え事をするように遠い目をして、おっしゃった。 139・・この数字の意味は? 今でこそAW139として大ベストセラーになっている機体であるが、当時はそんな開発計画があるなど知る由もなかった。これはアグスタ社がベル社と共同開発し、AB139として世に出る、その何年も前の話である。 先生はおそらくその時点でもう計画をご存じだったのではないかと思う。 今になってその情報集能力の高さには敬服する次第である。 記者だったら何か知っているかも?と期待されていたのかもしれず、一瞬沈黙が流れたが、同席していた友人が気を利かして色々と話をしてくれた。 先生は“ヘリコプター界の重鎮中の重鎮、大御所とも言われる方”なので緊張しまくっていたが、とても礼儀正しく全然偉ぶるところがない。それどころか、とても気さくな方という印象だった。 その後もヘリコプター談義で話が弾んだ筈なのだが・・緊張していたので今でも何を話したか思い出せない・・ |

| 思い出3.お酒 先生は当時、RAIC(地域航空総合研究所)の所長をされていたが、これが縁となり、時々池袋のサンシャイン60を訪問させて頂いた。(RAICは朝日航洋(株)と同フロアにあった。) その折に同社の友人と一緒に飲みに連れていって下さったこともある。 場所はサンシャイン最上階のラウンジ。広々としていてとても心地が良かった。 そこでは先生の友人とも偶然会い、とても盛り上がり先生も上機嫌であった。 (この方の闖入でヘリコプター談議が中断されたのは残念だったが・・) 帰る方向が一緒だったので、電車でもご一緒した。 先生は酔っておられ、ちょっと足元が危なっかしいので、がっちりと肘をつかまえていたのだが、「あんまりしがみつくなよ。恥ずかしいじゃないか?」と笑っていらした。 先生を支えなきゃ!と思うばかり、力が入りすぎ、こちらがしがみつくような格好になってしまっていたらしい・・下車駅は私の方が先なので、電車の扉が閉まるまで手を振っていた。 その時の笑ったお顔は今でも忘れられない・・ 月刊「ヘリアンドヘリポート」の集まり(飲み会)でもご一緒した。 ちょうど編集長が持っていた最新号の表紙がEH101だったこともあり、もうすぐ警視庁に日本初導入されるというEH101の話で盛り上がった。 そこでこんな話もあった。 「パラメディック」ってあるじゃない?」と先生が切り出した。 米軍のヘリコプターに乗っている武装した衛生兵のことですか?」と編集員が尋ねる。 「そうそう、あのパラってね 偽(ニセ)って意味らしいよ。直訳すると、ニセ医者だよね。」 「医者じゃないけど、医者と同じことをする・・面白いと思わない?」 「そうですねー!!」 一同感心してうなずく。 先生はとにかく博学で、こんな話で大いに盛り上がった。 (パラメディックは他にも米国の救急隊員や救急救命士のことを意味する。 語源は諸説あるが、私はこれが真説だと信じて疑わない) |

| 思い出4.ホームページ 先生は1996年11月3日(文化の日)にホームページを始められた。 そう、航空の現代である。 先生はホームページのことを本頁と呼んでいたのでここでもそう記述する。 ホームページ作成専用ソフトは出ていたが、当初は何とMS Wordで作成していらしたという。 デザインになど凝らなくても、文章だけでこんなに素晴らしいものが作れるのか?と感嘆した。 その後、先生は猛勉強され、HTMLもご自身で書かれている。 まさに「努力の人」と言えよう。 2年後、自分も1998年4月15日(ヘリコプターの日)に小サイトを立ち上げた。 この時も痛烈な思い出がある。 先ずはプロトタイプとしてTESTフライトしたのだが・・ その時のTOP画面は真っ赤なバックにベル230が飛んでいるものだった。 友人に見せると「バックの赤は目にきつすぎるので変えたほうが良い」と言われ、雲上飛行をイメージした霞のかかった淡いブルーに変更した。 数日後、先生から痛烈に叱られた! 「最初見た時はフェラーリのような赤のバックは斬新で何と素晴らしいデザインか!?と感嘆した!けれども、今のは何だ!まるでぬるま湯の中を魚がトロトロと泳いでいるように見える!」 一刀両断、こうして「Rotor Windプロトタイプ初号機」は離陸後ホバリングから水平飛行に移る前に僅か10日目にして炎上、墜落した・・ その後、デザインを変え、機体もEH101にしたTOP画面を作成し、6月に本格スタートを切った。 先生からはこのように外部評価委員として愛のムチを頂いた。大変有難いことである。 |

| この頃、先生の本頁はダントツのアクセス数、こちらは始めたばかりで伸びが悪い。 本頁にリンクしてもらえればアクセス数も上がるのに・・と思ったが、恐れ多くて、とても「リンクしてください。」とは口に出せなかった。 ホームページ作成にはPCトラブルとの戦いがつきもの。 先生は私と同じでMSに大変不満をお持ちで、その件でも意気投合した。 Windowsはちょっとオペミスすると「このプログラムは不正な処理を行ったので強制終了されます」というメッセージを表示する。 先生はこの「不正」という表現に苦言を呈し、これをもじった「破廉恥罪で強制収容」というエッセーをお書きになり、大いに笑ったものである。 「メールソフトをアップデートしたらアドレス帳のデータが消えたので何とかならないか?」と助言を求められたこともある。 先生のPCとの悪戦苦闘ぶりは本頁の電脳篇で読むことが出来る。 まさにこちらが言いたいことをズバリ言ってくれ、よく遭遇する「トラブルあるある」で読者を楽しませてくれた。 |

| 思い出5.事件 トラブルといえば・・ある日“事件”が起こった。 本頁に載せるヘリコプターの写真を頼まれたので、早速お送りしたところ、何と撮影者の実名入りで掲載されていた。 今迄、小サイトでは実名は一切載せずに運営していたが、バレてしまった! 「先生、やってくれたぁ!」と思ったが、後の祭り・・ 通常なら抗議するところだが、恐れ多いのでやめた。 その後も写真を寄贈したが、どれも実名入りで掲載された。 今でも実名で検索すると「航空の現代」がヒットする。 先生の著書に「なぜヘリコプターを使わないのか」がある。 もし抗議していたら、「なぜ名前を出してはいけないのか!」と叱られていたかもしれない。 何でも正々堂々とやる先生には「Internetに於ける秘匿性」というものはポリシーに合わなかったのではないかと思う。 |

| それから、胸にグサリと刺さるようなこともおっしゃっていた。 「掲載した写真を流用されるのが嫌ならば、はじめから載せなければよい!」 確かに正論なのだが・・当時、私の写真を勝手に流用するサイトがあちこちにあり、悩んでいた自分には痛い言葉だった・・ 先ほどから「叱られた」と書いているが、「叱る」と「怒る」は違う。 後者は感情をぶつけるが、前者は「相手にそうあってほしい」と促すものだ。 その点、先生は叱り方がうまかった。 しかし、後者もある。 怒るときは怒る!その相手は政治だ。 本頁「航空の現代」は航空の話題だけではない。色々なページがある。 先生は反骨精神が強い。 かつて東大時代には学生運動の闘士であったとも聞く。 お上をも恐れぬ、その剣ならぬペンの切れ味は鋭く、快刀乱麻。 そんなエッセー「小言航兵衛」は政治に対する不満の留飲を見事に下げてくれる。 |

| 思い出6.ドクターヘリ メールのやりとりも時々行っていたがある時、こんなメールを頂いた。 「ドイツでゲアハルト・クグラーさんに会ったのですが、その時、彼の後ろにある掛け軸に君の名前がありました!同姓同名かと思ったけど気になって・・」 クグラー氏と言えば、ドイツのADACでの救急医療ヘリコプターの生みの親。 日本ではそれにならい、ドクターヘリを導入したという経緯がある。 「それは「欧州3か国ヘリコプターヘリポート視察団」としてドイツに行った際にクグラー氏に贈ったもので皆で寄せ書きしたものです。」と・・返すと・・ 「クグラーさんの写真を撮ったが、部屋が暗くて後ろの掛け軸の寄せ書き(サイン)の部分がよく読めないので、ソフトで修正してもらえないだろうか?」と依頼された。 当時Photoshopを導入したばかりで「何とかなるだろう」と軽い気持ちで引き受けたのだが、甘かった! 何度も失敗を繰り返しながら何とか画像を明るくする事に成功し、暗い掛け軸の影から皆と共に自分のサインがあぶり出しのように浮かび上がってきたときは嬉しかった。 今、「自称Photoshopつかい」を名乗れるのも、このときの”特訓”があったからに他ならない。 さて、その画像はドイツ紀行の記事となって本頁に掲載され、今、どこかにある筈なのだが、先生のサイトは膨大なので未だに探し出せていない・・ |

| ドクターヘリといえばこんな話もある。 2001年2月、東海大学病院のドクターヘリ事業が中止に追い込まれた時の話 ちょうど軌道に乗り掛けた矢先で、ここで中止となればドクターヘリに未来はない! 焦った私は無謀にも先生のお力にすがり「先生のお力で何とかなりませんか?」とメールを送った。 返信を頂いたが、その時は、やれることはすべてやったが中止は免れないとのことだった。 いつもの活力がなく、そこには無力感が漂っていた・・ まさに「釈迦に説法」だった訳で、第一、先生が動かないわけがない。 それでもダメだったということは・・万策尽きたということだ。 これですべてを察し、「中止は避けられない」旨、記事に追記した。 (詳細はこちらをご覧ください) 今、ドクターヘリ事業は全国展開しているが、黎明期にはこのような問題が多く発生、非常に険しいイバラの道であった。 前述の東海大学病院のドクターヘリ事業は先生方のご尽力もあり、1年後の2002年7月に再開されたが、この頃の先生のご苦労には計り知れないものがある・・ もう一つは、ある作品を変えた話 「ジェネラルルージュの凱旋」(2007年刊行)という作品がある。 「チームバチスタの栄光」(2006年刊行)の作者である海堂 尊氏の第2作目である。 ドクターヘリがモチーフとなっているのだが(実際にはドクターヘリは作品には登場しない)、ヘリコプターの描写に「おや?」と思うことがある。 上空で取材していた報道ヘリが現場に着陸するなど、ありえない描写が目立つのだ。 海堂作品は好きで、全作読破しているのだが、どうもこれが気になっていた。 「この方、ヘリコプターのこと、あまり知らないな?」と思っていた。 ところが「極北ラプソディ」(2011年刊行)を読んで驚いた。 ドクターヘリの描写にリアリティが増し、何よりも活き活きと描かれている。 「なぜ?」 調べると著者は剣道の猛者でそのつながりで國松氏と懇意という。 國松氏といえば、元警察庁長官でオウム事件で銃撃を受け瀕死の重傷を負いながらも生還した方である。 ご本人も「剣道で鍛えた体はピストルで3発撃たれたくらいではびくともしない」とおっしゃっており、ご自身の体験からドクターヘリの重要性を痛感し救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)の会長となられている。 HEM Netといえば、先生はそこで理事をしていらっしゃった。 これはあくまでも想像なのだが、おそらく海堂氏は國松会長から先生を紹介されてレクチャーを受けたのではないか? だから、あんなに活き活きと描写ができたのではないか?とひそかに思っている。 大ベストセラー作家の作品の質まで向上させてしまう! 先生、恐るべし! |

| 思い出7.西川節(ぶし) 先生は言葉にもこだわっていらっしゃった。 言葉を略するのはお好みではないようで、「何で、皆、ヘリっていうの?ヘリコプターって言うべきでしょ!」 こうおっしゃったので、私も記事の中ではヘリではなく極力ヘリコプターと記述することにしている。 さて、万人が認めるところだが、先生は文章を書くのが非常にうまい・・そして、分かり易く、面白い。 更に、こんな特徴もある。 「文章が物語調になってしまう・・」 そう、これは私もそうなのだ。先生の影響を受けたのではなく、「クセ」なのだ。 だから先生の文章には親近感がある。 具体的には・・真面目な記事なのだが、途中で「くすっ」と笑える文が挿入されていたりする・・ 記事を書く際には客観性が必要だ。だがどうしても主観的に書きたくなってくる。 だから私の場合、記事の際にコメントとして最後に感想を書いたりする。 だが先生の場合は、この客観性と主観が絶妙に混じっており、読む者を飽きさせない。 これは凄いテクニックだと思う。 文章を書く時、大切にしていることがある。 リズムだ。読んで心地よいものとそうでないものがある。 著名な方の機体の解説でも、読んでいる途中でリズムが途切れ、あれ?と思うことがある。 その点、先生の文章は心地よい。 そしてさらに面白い発見をした。 先生の文章を読むと接続詞に「けれども」が多く出てくるのをご存じだろうか? 私は「・・が」、「しかし」を使うが、先生の場合は「けれども・・」である。 これが、また絶妙なタイミングで挿入されており、うまくリズムを整えている。 私は密かにこれを「西川節(ぶし)」と名付け、その心地よいリズムを楽しんでいる。 |

| 思い出8.Heli Expo 先生の記事の中でも特に楽しみにしていたのがHeli Expoである。 毎年詳細な解説が実に面白く、隅から隅まで読んだものである。 Heli Expoと言えば、こんなエピソードがある。 私もアメリカでHeli Expoを取材したことがある。 開場前、朝食をとっていると、知り合いの記者から先生がいらっしゃっていると耳にした。 ご挨拶せねばと、すぐにホテルに行ったが・・いらっしゃらなかった。 聞くところによれば、早朝にS-76が迎えに来て、シコルスキーの工場に行かれたという・・ 「S-76が迎えに来たぁ??!!」 メーカー訪問の際はこちらから訪ねるのが普通で、もし迎えが来るにしても車であろう。 それが、メーカー側が主体となり、空飛ぶ高級車、シコルスキーS-76!をよこすとは!? ・・さすが先生! 凄い!!凄すぎる!! と感嘆した。 |

| 思い出9.ジョークに爆笑 先生はまた、海外のジョーク集も掲載してくれている。 その中で、私が爆笑したものがある。 タイトルは「貴殿の頭が悪い理由」・・だったと思う。 検索したが見つからなかったのでネタバレで恐縮だが、ここに再掲してみたい。 アダムとイブが神様から贈り物を貰う話である。 アダムは○○を貰うが小用を足すのにとても便利ということでえらく気にいってはしゃぐ。 イブは「アダムがあんな気に入っているのだから○○は彼に上げて下さい」と言う。 神様は分かったと言い、代わりに残っていたものをイブに与える。 イブが「これは何ですか?」と尋ねると神様は一言・・ 「脳じゃよ!」 ・・そうか!なるほど!・・しばらく笑いが止まらなかった。 |

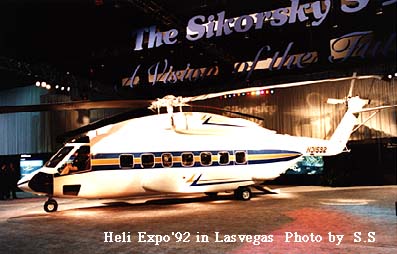

| 思い出10.約束 仕事が忙しくなり、しばらくご無沙汰してしまった。 久しぶりに連絡を取ろうとしたがメールアドレスが変わっていた。 本頁にもアドレスが載っておらず連絡が取れなくなった。 年賀状は毎年取り交わしているので住所は知っていたが手紙を出すのははばかられた。 そして数年が経ち、思い切って年賀状にメールアドレスを教えてほしいと書いた。 数日して、先生からメールが届いた! まるで行方不明になっていた人工衛星はやぶさの信号をとらえたかのような嬉しい気持ちになった。 何年も経ってメールしたのには理由がある。 写真を整理していたら、Heli Expo92で撮影したシコルスキーS-92のモックアップ写真が出てきた。 その瞬間、当時これを先生に差し上げる約束をしていたことを思い出した。 そこで思い切って連絡をとったのである。 警視庁も導入したS-92、機首は結構角ばっている。 しかし開発当時は丸みを帯びており、民間型はHeli Bus、軍用型はFat Hawk(太った鷹)の仮称がついていた。今となっては非常に貴重な写真である。 ホットラインが再開したことで、遂に約束を果たすことができた。 今にして思えば、心残りにならず本当に良かった・・と思っている。 |

| おわりに 3年ほど前に写真を寄贈したのを最後に交信は途絶えた。 こちらも大変忙しい時期だった為、しばらくホームページの更新も出来なかった。 そして久しぶりに「航空の現代」を閲覧しようとしたら・・本頁を見て愕然とした。 先生が永遠(とわ)のフライトに飛び立たれてから、すでに4か月以上たっていた・・ 目の前が真っ暗になった。もうこんなに遅くなってはお香典をお送りするのも失礼か? と思い悩んだ・・ 時がたち、2022年1月。今年は先生の三回忌に当たる。 自分に何かできることはないか? そう考えた時、あるアイデアが浮かんだ。 そうだ!「思い出を先生に捧げよう!そして航空の現代を皆にもっと読んでもらおう!」 そう思った次第である。 Webmasterが不在になると、閉鎖されるサイトは多い。 だが、先生の本頁「航空の現代」は今、幸運にもご家族によって維持されている。 サイトの維持には大変な苦労がある。 それでも継続し、しっかりと守られていることに先生も大変満足されているに違いない。 ご家族(ご次男)の努力に頭が下がる思いである。 今、コロナ禍にあっては外出もままならない。 そんな時こそ先生の本頁を隅から隅までご覧になってはいかがだろうか? 皆で閲覧し、見識を深め、小言航兵衛で政治に関する不満の留飲を下げ、ジョークで笑う・・ これが先生への一番の供養なのでは・・と思う次第である。 先生、今まで本当にありがとうございました。 心からご冥府をお祈りいたします。 (S) |

| 2022/02/19 加筆 2022/02/16 初稿 |

All right reserved. Copyright(C) 2000, "Rotor Wind"