|

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

| 今朝横浜を発ち、JR大津駅に着いたのが10時少し前。外は予報通りの小雨で、雨支度を整えいざ出発。 57次の始発点は大津の辻の札交差点で、大津駅から北北西へ約600mの地点。 小雨の中を歩いて161号線に出て坂道を下って行くと、突然滑って腰からでんぐりかえってしまった。 歩道のマンホール蓋のグレーチングの目が、歩く方向になっているためそこで滑ってしまったのである。 近くにいた近所の男の人が飛んできて、怪我がなかったかと親切に何度も尋ねてくれた。 運良く腰と足の擦り傷だけであったが、頭を打っていたらすぐ病院行きで歩くどころではなかった。 その人がいわく、「ここは雨の日は地元の人も危なくて用心して歩かないといけない所」だという。 多分これで怪我でもしたら、日本でも訴訟問題になっても仕方がないのではないか、と思った。 |

|||||||||||

| 大津宿 | |||||||||||

| 江戸日本橋から53番目の宿場町で 宿場と琵琶湖の物資を集散する港町の機能を持ち、東海道の宿場の中で最大の人口を有し賑わっていた。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

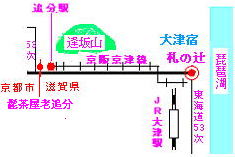

| 転んだ打身で、腰と足の痛みを感じながらようやく「札の辻」交差点に到着。 ただ交差点に信号表示がないので、うっかりすると通りすぎてしまうが、 右角に京阪バスのりば「札の辻」立看板(写真右)があることで確認できる。 交差点の左手から滋賀県庁前を通ってくる旧東海道53次と合流し、 ここから京都府境界まで161号線(写真左。前方が逢坂山)を合流して進む。 161号線は札の辻交差点から大津宿を通り、南の逢坂山までの長い登り坂となる。 大津宿から伏見宿間は、16.8km(4里8町)。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 交差点から161号線を歩いて行くと、左側歩道に「八町通」地名由来碑(写真左)と「明治天皇聖跡碑」がある。 ここはまた大津本陣跡だと、地名由来碑では説明している。 なお八町通(宿場通り)は、札の辻から上関寺町まで距離が八町(872m)あったからとも言われ、 江戸時代には道の両側には多くの旅籠があり賑わったという。 道の中央は、京阪京津線電車が占めて行ったり来たりしているが、 京町郵便局を過ぎると線路は右折(写真右)して一旦道路から消えてしまう。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 京阪京津線と別れると御幸町となり、左側歩道千壽美容室の前にまだ新しい本陣跡碑が立っている。 説明文を読んでも前記の本陣跡との関係がよく理解できないが、こちらの碑は単に案内だけのようだが・・ 前記地名由来碑にはきちんとした本陣跡の碑もなく、地理に疎い旅する人にとっては紛らわしいことである。 先に進むと右側に「ゆ」看板のクラシックな建物が見えるが、これ現役の銭湯?そうであれば素晴らしい! 私にとっては、このうえなく大津宿の情緒を感じさせてくれる建物であった。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| さらに行きJR琵琶湖線(写真左)の跨線橋(写真中)辺りまでが、大津宿であったのではないかと思う。 前に進むとすぐさっき分れた京阪京津線踏切(写真右)が横切っている。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 踏切を越すと、 右側に「逢坂」石碑(写真左)と奧に国の重要文化財阿弥陀如来坐像が本尊の安養寺(写真左中)がある。 逢坂の地名は、「日本書紀」によれば 神功皇后の将軍武内宿禰がこの坂で忍熊王とばったり出逢ったことに由来するという。 平安時代には逢坂の関が設けられ、関を守る関蝉丸神社や関寺が建立され 和歌などに詠まれる名所として知られた。 さらにすぐ先の1号線と合流する地点の右側の京都大学防災研究所の敷地の中に 「鉄道記念物旧逢坂山ずい道東口」(写真右中)が立っていて、敷地の奧の方にトンネルが保存されている。 明治13年竣工の全長664.8mある初の日本独自技術の設計・施工によるもので、 大正10年まで東海道本線下り線として使用されていた。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| ここで161号線は左手からの1号線と合流(写真左)する。 合流後は右側に歩道がないので、161号線と1号線を横断して反対側に渡らなければならないが 交通量も激しく(写真はたまたま少ないが)数ヶ所ある信号を見ながらの横断は、正直命がけであった。 左側歩道の左には京阪京津線が走り、登り勾配の道を歩いて行くと道の反対側に関蝉丸神社上社がある。 実は安養寺の手前に下社があったのであるが、見過ごしてしまった。 ここには横断歩道があるので、右側に横断する。(以降は横断歩道がない) 車に挟まれた白線の道(写真右中)を歩くと、すぐ弘法大師堂(写真右)と常夜燈がある。 さらに道なりに2,3分歩くと、キチンとした歩道となり道も頂上となって平坦になる。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| そして前方丁字路(写真左)左に「国土交通省逢坂山スノーステーション」の大きな看板が見えてくる。 道は下り勾配になり、旧東海道はその丁字路で1号線と分れ右折する。 右折の右角に、逢坂山関跡石碑と逢坂常夜燈が雨に濡れて佇んでいた。 逢坂の関は平安時代に設置された三関(逢坂、鈴鹿、不破)の一つで、京の東入口として重要な場所であった。 右折し、京阪京津線の跨線橋を渡り坂道を下る。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 集落の入口付近は、うなぎの「かねよ」料理屋(写真左)など、かねよ一色。江戸時代から有名とのこと。 その先の右には、蝉丸神社の石柱(写真中)と、その脇には車石が柵で囲われている。 蝉丸神社は906年(天長9)に盲目琵琶法師の蝉丸を合祀したもので、音曲芸能の神として信仰されている。 京都の心学者脇坂義堂が、1805年(文化2)に大津八町筋から京都三条大橋までの12km間の東海道を 1万両の工費で車のわだちを刻んだ花崗岩の切石を敷詰めて、物資を運搬する牛車専用通路をつくり、 牛車の通行を容易にした。これを車石という。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 道路の反対側には、可愛い狸の親子(写真左)と「左伏見奈良街道 右京三條みち」道標(写真左)。 すぐ先の京阪京津線大谷駅改札口の隣に「元祖走井餅本家」石碑(写真中)。 走井餅は、大津の名物として知られ 安藤広重の『東海道五十三次』にも登場するが、 本家は既に昭和初期に廃業しているので、もしかしたらここに本家があったのかもしれない。 大谷駅改札を過ぎると跨線橋を渡り再度1号線と合流して進む。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 雨の1号線(写真左)は真直ぐで、交通量が激しい。京阪京津線は道路の右側を走っている。 1号線を数分歩くと左側にまだ新しい建物があり、これは前回の旅のときは無かったと思う。 玄関前の碑によると、大津算盤の始祖片岡庄兵衛の住居(写真左中)を復元したものとのこと。 その先には、「走井茶屋」跡地に建てられた月心寺(写真右中)がある。 前回の旅では、写真の引戸が開いていたので勝手に中に入り、 平安時代から知られる“走井”といわれる井戸跡を拝見させていただいた。 なお月心寺のご住職の村瀬明道尼さまを、先日テレビで拝見したがとても立派な人で感動しました。 1号線に出て約1kmのところに、名神高速道路の高架が見えてくる。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 高架を潜ると前方に1号線の横断歩道橋(写真左)が見え、歩道橋脇交番の左側に入る道が旧東海道となる。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 左側の道に入ると町名も追分町となり、なんとなく当時の雰囲気が漂う気になってしまう。 右側の仏立寺(写真左)の前を通り、道なり(写真左中)に進むと 歩道橋から約400mの追分5丁目の民家ブロック塀の前に髭茶屋追分道標(写真右中)があり、 道は二つに分かれる。 道標には「ひだりハふしミみち みぎハ京のみち」(写真右)と刻まれていて、 東海道53次の京都三条大橋へは右の道を、57次は左の道を進み、ここで分かれることになる。 また追分道標の右側に「京都市と大津市」境界標識(写真右)があり、ここから京都市(山科区)に入る。 大津宿から追分道標までは、4.2km(1里2町)。追分道標から伏見宿までは、12.6km(3里6町) |

|||||||||||

|

|||||||||||