|

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

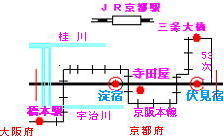

| 大津市追分5丁目の2差路の民家の塀の前に髭茶屋追分道標があり、右が53次で京都三条大橋へ そして左が57次(京街道)で山科区を経て伏見・大坂へ通じる道、と表示している。 この追分はまた大津市と京都市の境界ともなっている。 追分道標から伏見宿までは、12.6km(3里6町) |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 住宅地の中を進んで名神高速の高架(写真左)を潜り、信号を直進し道なりに歩いて音羽病院の南側を通って 病院の正面玄関前で左斜め(写真左中)に折れて進む。 そこから300m先で1号線(写真右中)に出左折、1号線を南に約600m進んで山科大塚交差点から左折する。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 道は2車線程度の狭い35号線となり、奈良街道と呼ばれている。 少し歩くと、JR東海道新幹線ガード手前左側に「ひだりおおつみち」古道標(写真左)が立っている。 ガードを潜り数分歩いた交差点の左角に、大塚の妙見寺に通じる妙見宮碑(写真左中)がある。 「妙見さま」は古く奈良時代から方角の神様として信仰を集め、 大塚の妙見寺は、平安遷都のとき都の四方を守護する4つの妙見寺の1つとして建立された、由緒あるもの。 その先の道の右側には、愛宕山常夜燈(写真右中)や縁結びの宝迎寺が並ぶ。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| ひっそりとした35号線(写真左)を10分ほど歩くと、左側に岩屋神社の鳥居があるが神社本殿は約500m奧。 5分ほど先の右角の大宅甲ノ辻バス停前広場(写真右中)に、 左に愛宕常夜燈、右に日本橋から119里目の大宅一里塚跡、奥に岩屋神社御旅所の大きなきな石碑がある。 この辺りの常夜燈は愛宕山であるが、東海道53次の太平洋岸地域は秋葉山であった。 (御旅所とは、祭礼の時神輿がしばらく留まるところ) その先の名神高速のガードを潜る。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 道は登り坂となり最初の信号を右折(写真左)し、右手に山科けいさつの建物を見ながら道なりに進む。 イコー家電の大きな看板の交差点で右折し、修善寺ハイツ前の側溝沿い(写真左中)に歩いて 外環小野交差点(写真右中)を直進する。 その先200mほどのところで山科川にかかる小さな修善寺橋を渡り進むと 丁字路の正面の修善寺の門前に、愛宕常夜燈、道標など大小4つの古い石碑が並んでいる。 道標は文化年間の銘があり「南 右大津 左京道 北 すくふしみ道」と刻まれている。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 道標に従い丁字路を左折(写真左)し、最初の信号を右折して左に八幡宮鳥居を見ながら登り道を西へ向かう。 すると前方に名神高速道(写真右中)がさえぎるように見えてくる。 旧東海道はここから名神高速道の下になってしまうので、高速道沿いに左折して進む。 約1.5km歩くと右から名神高速を潜って合流する道があるが、これがさっき分れた旧東海道である。 またこの合流点(写真右)あたりから伏見区となり、左折して両側竹林の坂道を道なりに下って行く。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 坂道の最初の交差点の右側に、京都ピアノ技術専門学校の建物がある。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| そのすぐ先で道は別れ、右の細い道(写真左)が旧東海道で、 歩いて行くと当時を偲ばせるような雰囲気の情緒ある道(写真左中、右中)である。 道なりに800mほど行くと深草谷口町交差点に出て先ほどの道と合流する。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 右折して150mほど行き、左側の寿司銀平看板のある坂道(写真左)を登る。 約250m行くと丁字路(写真左中)となるので、右折する。 さらに道なりに左折(写真右中)するが、このコーナーに立っている電柱の足元に←マーク(写真右)があり もしかしたら旧東海道の道案内をしているのかもしれない。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| その先の左側の天理教会正門前で斜め右に入りJR奈良線を横断(写真左)し、 左折して線路沿い(写真左中)に進む。 横断して約250m行くと十字路があり、左折するとJR藤森駅で、旧東海道は右折して長い坂道(写真右中)を下る。 なお「JR]と冠のついた駅名は珍しいが、時刻表で探すと他にもいくつかの駅があった。 京都教育大学隣りには平安遷都以前からの古く、神功皇后が軍旗などを埋めたとされる藤森神社がある。 1711年(正徳元)の銘のある石造鳥居には、江戸末期まで後水尾天皇の筆になる額が掲げてあり、 大名は神社前を通るとき、駕籠を下りて拝礼して通行しなければならなかったという。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 坂道が終わり藤ノ森小学校の前を過ぎた丁字路(写真左)で、左折する。 150mほど先の十字路(写真左中)を右折して墨染通(写真右中)を進み、京阪本線墨染駅の踏切を渡る。 墨染の地名は、上野岑雄という人が、亡くなった関白・藤原基経を悼んで詠んだ歌 「深草の野辺の桜し心あらば今年ばかりは墨染に咲け」に由来する。(墨染色は喪に服する時の色) 私は百人一首が好きなので、「墨染」とか逢坂山の「蝉丸法師」などの地名・人名にはとても愛着を覚える。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 墨染駅を過ぎるとすぐ前に琵琶湖疎水(写真右)が流れていて、黒染橋がかかっている。 琵琶湖疎水は、京都の蹴上発電所から南下して伏見に至り宇治川に注いでいる。 |

|||||||||||||

| 伏見宿 | |||||||||||||

| 江戸日本橋から54番目の宿で、豊臣秀吉の伏見城の城下町として一大発展した。 その後徳川家康が居城し商業港湾都市として整備して、淀川三十石船をはじめ水陸交通の要衝として繁栄した。 宿場は東は京町通りから、西は高瀬川、北は墨染、南は宇治川に接し、 東西1キロ、南北4.6キロという大きな広さで、人口2万4千人の大都市であった。 中心は現在の京橋付近で、本陣4軒、脇本陣2軒、旅籠39軒あったという。 なお「伏見」は万葉集や日本書記にも登場する古い地名である。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 墨染橋を渡り、墨染郵便局前を通り三上食料店の交差点(写真左)で左折し、 古い建物のある京町通(写真中、右)を南へ進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 狭い通(写真左)りは車のラッシュで写真を撮るのが大変。 左側の伏見税務署の先の交差点の右側道路の入口に 大正7年8月吉日「撞木町廊入口」門柱(写真中)が2本立っている。 大石内蔵助が吉良方の目をあざむくために遊興したことで有名な遊廓であるが、 現在はその面影をとどめていない。 その先で、24号線を直進して横断する。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 横断して最初の交差点を右折(写真左)し、突き当たりの丁字路を左折して両替通(写真中)を進む。 京町通と両替町通は、徳川家康が銀座を置き銀貨をつくらせたところで、 はじまりにおいては東京の銀座より伏見の方が古く、日本で最初の銀座が置かれたところである。 銀座の町名は現在でも残っている。 近鉄京都線のガードを潜り、ゲベッケン菓子店の交差点(写真右)を右折し丹波橋通りを進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 丹波橋通(写真左)の右側には1597年(慶長2)創建の本成寺(写真左中)と左側には勝念寺(写真右中)がある。 本成寺の地蔵堂には小野篁作と伝えられる木造地蔵菩薩像一体が安置されている。 勝念寺の山門左側に、「天明義民柴屋伊兵衛墓所」碑(写真右中)が立っている。 伊兵衛は伏見奉行小堀正人の悪政を他の義民と共に江戸幕府に直訴し、後に京都奉行に投獄され獄死した。 この辺りには月桂冠など、うまい水を必要とする醸造所が多い。 伏見は、江戸時代には「伏水」と書かれたほど伏流水に恵まれ、酒造りの町として発展し今でも盛んである。 勝念寺の先の信号のある交差点(写真右)を左折する。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 伏見板橋小学校の前を過ぎると、左側に玄忠寺(写真中)がある。 山門の左脇には、淀川奉行の横暴に対し江戸へ直訴した「伏見義民小林勘次之碑」(写真中)が立っている。 いつの世も役人の横暴・悪行は絶えることなし。 玄忠寺の角の信号のある交差点を右折して、下板橋通りを進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 通り(写真左)を約100m行った伏見福祉センター前の丁字路信号(写真中)を、左折して進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 御駕篭郵便局前の通りを進むと、左側に寺田屋女将お登勢の墓のある松林院(写真左)、 右側に寺田屋騒動でなくなった薩摩藩士の墓のある大黒寺(写真左中)、 左側に喜運寺(写真右中)、さらに750年(天平勝宝2)創建の伏見区で最も古い神社の一つの金札宮と寺院が続く。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 伏見区役所の前で、利橋通(写真左)を横断して進むと、 前方に大きな大手筋駐車場の看板(写真中)が現われ、ビックリ。 さらに進み、浅山眼科の交差点で右折して油掛通を進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 油掛という珍しい名であるが、京都では嵯峨野地方にも町名としてあるという。 油掛通(写真左)は、江戸時代から京・大阪へ行き交う旅人や物資の集散地として賑わった通りで、 日本最初の電気鉄道(チンチン電車)が、1895年(明治28)に博覧会への客輸送用として運転された通りでもある。 とても素敵な雰囲気の漂う通りには、黄桜の「カッパカントリー」見学所や、 油掛地蔵尊を安置されている1590年(天正18)創建の西岸寺(写真左中)がある。 さらに進み右角に駿河屋本店(写真右中)がある交差点で左折する。 なおこの本店前の左隅に「電気鉄道事業発祥の地」記念碑が立っている。(写真左隅にチラッと写っている) |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

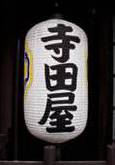

| 交差点から約100m行き、ここで寺田屋に立ち寄るためガソリンスタンドから左の道(写真左中)に入る。 道なりに60mほど行くと、 左側に 「寺田屋」軒提灯(写真右中)を吊し、当時の面影を残して現在も営業をしている寺田屋の船宿がある。 1862年(文久2)4月23日討幕急進派が寺田屋に集まって、決起を企てた「寺田屋騒動」は有名。 また、ここは坂本龍馬の定宿で、おりょうさんとの恋の宿としても知られている。 屋内には龍馬の部屋もそのまま残っているとのこと。 なお建物は長屋で、左隣は現在は質屋が営業している。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 元の道に戻ると、すぐ先に京橋(写真中)があり、その橋下の流れ(写真右)は宇治川に注ぎ淀川に通じている。 淀川の水運は、古くから京・大阪を結び、琵琶湖経由で遠く東海道・北陸ともつながる交通の大動脈であった。 慶長年間(1596〜1615)に京都市中と伏見との間に高瀬川が開通してからは、 この付近は旅人や貨物を輸送する船着場として大いに栄えた。 淀川を上下する貨客の三十石船、高瀬川を往来する高瀬舟、宇治川を下ってくる柴船など昼夜なく賑わった。 ここは伏見宿の中心で、京橋北詰には高札場、南詰には幕府公認の過書船番所・船高札場などがあった。 京橋から眺めた川(写真左)は余りにも魅力的で、57次の旅の全てがここにあるような気分になった。 左手の浮かんでいる船の辺りが船乗り場なので、もしかしたら復元された三十石船(写真左)かもしれない。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 京橋を渡り進んで行くと前方で道は分かれ(写真左)、左は京阪本線中書島駅へ行く道となる。 最も右の道を進み、ラーメンひよこ店(写真左中)から右折して狭い道を西へ進む。 約250m進んだ左奥に三栖神社(写真右中)があるが、境内は駐車場さながらのどこでも見られる風景。 続いて宇治川に注ぐ濠川に架かる肥後橋を渡る。 多分この辺りまでが、伏見宿ではないだろうか。 次は淀宿で、伏見宿から淀宿までは5.4km(1里14町)。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 橋を渡り左折して濠川沿いの道(写真左)を進み、 京阪本線(写真左中)を横断しさらに堤防上を進んで高架道路のガード(写真右中)潜って行くと、 宇治川の直前で国土交通省淀川河川事務所の敷地に遮られるので、右側の舗装道を宇治川に向かって進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 堤防(写真左)に登り、宇治川を左にみながら草むらの道を歩いて行くと、 宇治川に注ぐ新高瀬川(写真左中)に遮られるので数十m上流へさかのぼり橋を渡って迂回して進む。 高瀬川は1611年(慶長16)に門倉了以が資材運搬用の水路として開削した川で、 森鴎外の「高瀬舟」の舞台にもなった。 高瀬舟(底が平らな箱型運搬船)を通したので、高瀬川と名づけられたという。 ここからは堤防上は舗装道路となり、トラックなどが時折飛ばして水溜りの水を引っ掛けられたりする。 第二京阪道の京都南大橋(写真右中)の下を潜り、右側には京阪本線の電車が走っている。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 進んで行くと1号線の宇治川大橋の北詰(写真左)に出るが横断歩道がなく、 この時は交通量が超激しく横断は命がけ。 横断信号が往復30分くらいの右方に見えたので仕方なく、右折して坂道を下りて行くと、 途中坂道下にトンネルがあったので、そこで横断して1号線の反対側歩道に出て再度堤防上に戻ってきた。 (ここで絶対にトンネルを潜った後、左折して側道を進まないように! 道は私有地に入り2度と堤防に戻ってくることはできない。) 左に宇治川、右に京阪本線を見ながら堤防上(写真左中)を進み、 京阪本線の踏切(写真右中)を横断し、左折して京阪本線沿いに進む。 旧道は宇治川から離れるが、 この旧道が昔の宇治川堤防のようで宇治川の地形が変わってしまったということである。 左手前方に京都競馬場(写真右)と正面に競馬場への横断橋(写真右)が見える。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| この時間、日は暮れデジカメの電池も心細く、そろそろ引き上げ時と考え始めた。 横断橋を過ぎると右側に、「史蹟戊辰役激戦之址」白柱と戦死者慰霊石碑(写真左)があり花が供えられていた。 戊辰戦争の発端となった鳥羽伏見の戦は、 数の上では勝っていた幕府軍が「錦の御旗」の前に多数の死傷者を出して淀まで敗退し、 この辺一帯で最後の激戦が行われ新撰組も先頭にたって戦い多くの戦死者を出した。 ここでも敗退した幕府軍は、至近の幕府側の淀藩に入城をしようとしたが、 淀藩主は寝返り幕府軍に門を閉ざして開けなかった。 幕府軍は仕方なく橋本まで後退し、以降幕府軍の弱体化と敗北へと傾いていった。 左手の京都競馬場の時計(写真中)が只今17:45分を示していた。 30数年前富山市への赴任途中、家族でこの京都競馬場に立ち寄り前売馬券を千円ほど購入してことがあった。 翌日の新聞で、配当の高い当り券とわかり幸運を喜んだ。 半年後に所用で京都に行くことになり、換金のため家中馬券を探したが、ついに見つからず。 15,6万円は、はかない夢と消えたのであった。 人の幸せなどというのは、こういうものかもしれない、などと思いながら歩いていると淀小橋旧址碑。 淀小橋は淀城内と城外をつなぐ橋であった。 幕府軍が撤退するとき、薩長連合軍が追撃できないように淀小橋を焼き落としてしまった。 |

|||||||||||||

| 淀 宿 | |||||||||||||

| 江戸日本橋から55番目の淀宿は、伏見宿からわずか5.4km(1里14町)の近いところにある。 淀宿は淀城の城下町で、豊臣秀吉が築城した淀城(淀古城)は伏見城造営にあたり取り壊され、 その後徳川幕府による伏見廃城とともに、桂川、宇治川、木津川の3川の合流三角州に再び新淀城が築かれた。 淀宿は城内の3町と淀小橋でつながった城外の3町とで形成され、 本陣、脇本陣はなく旅籠が16軒の宿場であったが、 水陸交通の要衝として、問屋場、伝馬所が設けられ、500隻もの淀船の母港であった。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 競馬場の中ごろから道は京阪本線から離れ西の方へ進み、納所交差点(写真左)に出る。 この交差点は、変則6差路でとても複雑である。 納所(のうそ)の地名は、淀川を行き来する船の港として物産を納める倉庫が連なっていたことからきている。 雨に悩まされた旅も今日はこれまでとして、宿泊先の大阪日本橋まで戻ることにした。 翌29日予報は快晴。8:30に淀駅(写真右)に到着。 予報通りの青空が、 コンビニで朝食のオニギリを買っているわずかの間に一転して黒雲と雨と風に変わってしまった。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 暗い気持ちで、昨日の納所交差点に戻り歩きを再開。 淀宿としての直接的は史蹟などは特に見当たらないが、新、古淀城跡や淀の地名の由来となった與抒神社など 訪ねるべきでものが多々あったが、この時点ではすっかり失念してしまっていた。 昨夜歩いた道から交差点に出て、すぐ左の道(写真左)を左折して東南東へ進むと前方に京阪本線の踏切が見える。 しばらく進みベージュ色の大きな建物(写真左)から右折して、最初の丁字路を左折する。 前方に電車の姿が見えてわかるように、京阪本線で旧東海道は切断されている。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 迂回するため左折して京阪本線沿いに歩き、先ほど見えた踏切(写真左)を渡り、京都競馬場敷地の西側に出て、 右折して住宅街の狭い舗装道路(写真左中)を道なりに南に歩くと、 道が2つ分かれる(写真右中)のでコンビニが見える右側の道を進む。 と、その先の左側に「運輸省免許 競走馬輸送竹内運送株式会社」の大きな看板(写真右)。 さすが京都競馬場の近くだけあって、こういう商売があるものだと改めて感心したが、 ただたかだか馬を輸送するのに運輸省の許可がいるというのは、どうかと思う。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| さらに数分歩くと淀新町のバス停(写真中)があり、 両側から下を見るとコンクリートで芸術的に縁取った川(写真左、右)が見える。 ということは今立っているところは橋の上のはずであるが、全然気がつかなかった。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| ゆるい下り勾配の道(写真左)を進み信号のある交差点を直進し、西岸寺(写真左中)前を過ぎ、 NTT西日本京都支店淀別館の次の次の交差点(写真右中)を右折して進む。 右折して80mほど先の丁字路を左折すると長い直線道路となり、昔の街道筋を漂わせる雰囲気を感じさせる。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 確かに道の両側には古い家(写真左)もところどころにあり、お寺(圓通寺)(写真左中)も揃っている。 やがて住宅は途絶え前方が急に開け一面畑の緑(写真右中)となり、 その中を進み右からの道と合流した辺りの左側に、松ヶ崎記念病院が野原の中の一軒屋みたいに建っている。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| その先で京阪本線のガード(写真左)を潜ると道は二つに分かれるので、左側の農道(写真左中)を進む。 ガードから70mほど行くと、標識はないが地図上では京都市伏見区淀美豆町と京都府八幡町の境界となる。 八幡町の遠くに見える宇治川にかかる京滋バイパス石清水大橋(写真左中)に向かって、農道を行く。 石清水大橋の袂(写真右中)に来ると、左手の宇治川の堤防に上がる階段を登りトンネルを潜る。 昔はこの辺から宇治川、次に木津川を渡っていたようであるが、 現在はその交通手段がないので堤防上を直進し、13号線の御幸橋を渡って川を横断する。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 13号線の宇治川にかかる御幸橋(写真左)はまだ新しく、きれいな橋で、 上流側を見るとすぐ脇に古い橋脚(写真中)が残っているので最近架け替えられたのだと思う。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 橋を渡ると右手は只今八幡桜祭り(写真左)の真っ最中で、車両が進入しないようにガードマンがしっかり見張る。 ただこの時間9:52には花見客の人の姿全くなし、せめて1人くらいはいてもいいのにと思いつつ 木津川にかかる同じ名前であるが、古い御幸橋(写真左)を渡る。 御幸橋の前方に見える山は石清水八幡宮が鎮座する男山で、 石清水八幡への参道を御幸道と呼んでいたので1930年(昭和5)に橋を架けた際、御幸橋と名づけたという。 ただ二つの橋とも同じ名前にしなくてもよいものを。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 渡り切ると正面は丁字路で京阪八幡駅方面は左折するが、 横断して反対側の歩行者道路(写真左)を斜めに左折し右折する。 その先で右折してきた車道と合流する地点に、石清水八幡宮鳥居通石碑(写真中)があり、 道は長い下り勾配となる。 下り切りコンビニがある交差点で、ベージュ色の八幡市駅自転車駐車場の方へ右折する。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 道は西へ向かい木津川へ近づき、堤防沿い(写真左)に進む。この辺りは八幡市八幡科手という珍しい地名。 10分ほど行くと堤防のところに樹齢千年近いという楠の大木(写真左中)があるが、 この辺りで石清水大橋の袂から宇治川、木津川を渡ってきた旧東海道が合流するようである。 その先で道は民家に突き当たり左折し、右折して八幡市橋本北ノ町(写真右中)の中を進み、 右からくる道と合流して大谷川にかかる橋を渡り、丁字路を右折する。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| のどかな八幡市橋本北ノ町(写真左)を進むと、 左側にちょっと傾いて立っている文政年間建立の「右八まん・・・・」道標(写真左中)は、 如何にも旧道というところ。 橋本郵便局(写真右中)の前を通り神社を過ぎると、 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 交差点(写真左)になり、左折すると京阪橋本駅へ。 右折して旧街道(写真右)を進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| ここは橋本中ノ町、100mほど進むと丁字路になり左折する。 その右角の古い建物(写真左)がとても目立ち、通り(写真左中)も街道筋を思わせる雰囲気と古い建物が並ぶ。 ここは昔の遊郭跡であったところと言い、正直私もこういうところを一度は経験したかった。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 町並みは次の橋本小金川町まで続き、町外れで丁字路になる。 直進が旧道であるがその先で道が京阪本線で途切れるので、 ここで左折して京阪本線の踏み切りを渡り迂回する。 境界標識がないが踏切から10mほど行ったところが、京都府と大阪府の境界でここから枚方市に入る。 淀宿から枚方宿までは、13km(3里12町)。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||