|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 京都府八幡市橋本小金川町の町並みを過ぎると、道は丁字路になる。 直進して進むのが旧東海道であるが、途中で京阪本線に切断されているので、 丁字路を左折して京阪本線の踏切を渡り迂回して進む。 境界標識がないが、踏切から約10mほど行ったところが京都府と大阪府(枚方市)との境界となる。 枚方は「ひらかた」と読み、地名の由来には確かな説はないようであるが、日本書紀には既に 「ひらかたゆ笛吹き上る近江のや毛野の稚子い笛吹き上る」という歌が記録されているとのこと。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 府境から10mほど行くと、丁字路になり右折して工事中のような道(写真左)に入る。 農道のような道(写真中)を右手には京阪本線、正面遠くには楠葉駅前の高層マンションを見ながら進む。 左手に716年(霊亀2)行基開創の古刹で、 枚方市有形文化財指定の律師作の天球儀と地球儀がある塀にか囲まれた久修園院が見えてくる。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| しばらく行くと右側に「戊辰役橋本砲臺場跡」碑(写真左)がある。 この砲台は、黒船が淀川を遡って京都への襲来を防ぐため1864年(元治元年)に造られたものであるが、 黒船は来なくて、その後の戊辰戦争の時幕府軍により使われた。 さらに進むと交差点となり、直進して住宅地(写真左中)に入る。 この時間みぞれ交じりの冷たい雨が時折降っていたので、所々に水溜りが出来ている。 住宅地の最初の丁字路を右折すると、右側に長州藩参勤交代の休憩処であった久親恩寺(写真右中)がある。 先に進み京阪本線のところの丁字路で左折する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 京阪本線沿い(写真左)に進むと左側に楠葉取水場が見えてくるが、 この辺りで道路がアンツーカー色(写真左中)に変わる。 枚方市では、旧東海道と分るように道路の色を、一般道路と変えているとのこと。 先ほど京阪本線踏切で分れた旧東海道とは、この色が変わる辺りで合流することになる。 住宅の中を旧東海道が真直ぐ走り、道端には「旧京街道 (旧国道2号線)」標識(写真右中)が立っている。 しばらく進み町楠葉一丁目で道は直角に右折し、京阪本線のところの丁字路で左折する。 そこからすぐのところで道路の色が変わり(写真右)、これ以降は旧東海道ではなくなる。 旧東海道は右手にある京阪本線を斜めに横断するが、現在は道がないのでこのまま進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 200mほど進むとパチンコ店の角で18号線の交差点(写真左)に出る。 直進すると楠葉駅前の新生楠葉モールへ出る。 交差点を右折して京阪本線のガード下(写真中)を潜って左折し、 先ほど分れた旧東海道と合流点して、 ここで合流して進み13号線(府道京都守口線)に出て京阪本線沿いに南へ進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 左側に京阪本線樟葉駅(写真左)と超高層ビル(写真左中)、右手に「淀川」看板と河川敷を見ながら ぽっかり白い雲が浮かんでいる13号線(写真右中)を進んで行く。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| しばらく歩くと道はゆるい下り勾配となり、樋之上北信号を直進し 次ぎの樋之上信号(写真左)のすぐ先の樋之上公民館の前で、左斜めに入る細い道(写真左中)を進む。 住宅地の中(写真右中)を200mほど行くと、船橋川の土手にぶつかる。 旧東海道は直進するが現在は橋がないので、土手沿いに右に80mほど迂回して |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 楠葉側道橋(写真左)を渡り、川沿いに戻って来て2つに分れた右の坂道を下る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 坂道が右折する土手の途中に、 土手をバックにして地蔵の祠の脇に「八幡宮 参道道 橋本へ一里」道標(写真左)が立っている。 その方角に前日通ってきた橋本の石清水八幡宮がある、という道標であろう。 またこの地点が先ほど川の反対側で分れた旧東海道との合流点となる。 坂を下り上島町の住宅(写真中)の中を進み、京阪本線のところで道なりに右折して線路沿いに進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 線路沿いに600mほど進むと左側の穂谷川の上に建てられている牧野駅(写真左)があり、 旧東海道はこの駅舎を斜めに横断し穂谷川の西側川沿いに出る。 現在は通行できないので、駅舎の手前の踏切(写真左)を渡り直進する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 穂谷川(写真左)の東側を進み最初の橋の明治橋(写真中)を渡り、 西側に出て旧東海道に戻り、左折して川沿いに南へ進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| しばらく行き防垣内橋の先で川沿いの道と別れ右の道を進み、阪今池公園前(写真左)を過ぎると左に 入口の両側に享和元年(1801)建立の常夜燈のある細い道(写真中)がある。 常夜燈の台座の、左側には「京都」、右側には「大坂」と刻まれていて、道標の役割も果たしている。 この道は、ここから約450m東北にある、昔から牧郷一之宮と呼ばれている片埜神社への参道であった。 1602年(慶長7)豊臣秀頼が造営した片埜神社本殿は、国の重要文化財に指定されている。 さらに進み黄金町一丁目のはずれで道なりに右折して、京阪本線踏切を渡り直進する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 三栗一丁目の住宅街(写真左)を西へ進み三栗郵便局前を通って13号線(府道京都守口線)に出て、 三栗信号交差点(写真左中)を横断して狭い道に入る。 ゆるい左カーブを道なりに300m行って再度13号線の三栗南交差点(写真右中)に出て, 右折して13号線を南へ進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 13号線を進んで行くと、左側に京阪本線が接近してくる。 渚西信号交差点がある京阪本線の踏切の線路敷地内に 、明治35年作の「国道第二號路線」道標(写真左)が茶色に変色して傾いて立っている。 またこの石碑には、旧東海道里程元標のある高麗橋から6里と刻まれている。 旧東海道であった府道13号線(京都守口線)は、明治維新後国道2号線(後に国道1号線)に指定されたが、 京阪本線(明治43年開業)の敷設工事で並列した用地と入替えられてしまった。 この道標はその名残であろうが、折角保存するならせめてその謂れの案内も併せて残して欲しい。 さらに進み、振り返ると御殿山駅(写真左中)がある。 先に進むと磯島信号交差点で道が分かれ、左手斜めの細い道を進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 300m弱行く(写真左)と、ベージュ色の建物(写真中)のところで道は2つに分かれるので、右の道を進む。 さらに200mほど進むと、前方を天野川の土手に遮られる。 旧東海道は、天野川を渡しで対岸の枚方宿へ渡った。 ただ紀州藩の参勤交代の時は、土橋の仮橋がかかったのでかかっている間は 一般の人たちも有料で渡れた。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 迂回するため右折して下流へ60m程行き、天野川にかかる鵲橋(写真左)を渡る。 鵲橋から天の川上流(写真中)には京阪本線鉄橋があり、旧東海道位置は鉄橋と鵲橋の中間くらいにある。 四條畷市を源流とし淀川に合流する天野川は、川の流れが美しく古くから天上の銀河と見なされ、 平安貴族のあこがれる歌どころでもあった。 いつの頃かこの川に橋がかかったとき、天の川にかささぎの群れが集まって橋となり 牽牛と織姫との橋渡しをするという中国の七夕説話にちなみ、かささぎ橋と呼ばれるようになったという。 橋を渡り左折して川沿の坂道を進む。 |

||||||||||||||

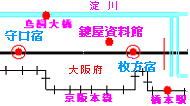

| 枚方宿 | ||||||||||||||

| 東海道56番目の枚方宿は、 「岡新町村・岡村・三矢村・泥町村」の4ヵ村で構成された特異な宿駅として成立した。 宿場は岡新町の東見付から泥町の西見付まで淀川に平行に1477m(13町17間)あり、 1843年(天保14年)には三矢村を中心に本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠が67軒あった。 枚方宿は京都と大阪の中間にあり、 淀川の京都伏見と大阪八軒屋浜とを結ぶ三十石船(船頭4人、乗客28人)の寄港地として、 また陸上の交通の要衝として重要な位置を占めて繁栄した。 ただ時代が下がるとともに淀川舟運が発展し、伏見から大坂まで水路で下がる片宿が多くなり 枚方宿は次第に宿の経営が困難になったといわれている。 現在も宿場通りには、当時の建物や町並みが残り宿場の面影を残しているとともに、 枚方市当局も宿場の史蹟の整備・保存や景観統一にとても熱心で、 私が訪れた東海道57宿場の中でも、有数の力の入れ方だと思う。 特に旧東海道であることを示すために、道をアンツーカー色で識別していることはアイデアであるし、 また旅する人への親切だけでなく、観光に訪れる人たちにとっても興味あることではないかと思う。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 橋から80mほど下ると丁字路になり、 そこには堤防をバックにして明後4月1日に公開予定の枚方宿東見付跡碑や東見付の説明板、 それに広場があり最後の追い込み工事をしていた。 枚方市では「歴史街道」のキャンペーンのもと、このような宿場の史蹟整備などを熱心に取組んでいる。 旧東海道は天野川の対岸からこの宿場入口の東見付で合流する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 丁字路を右折すると、正面には旧東海道を示すアンツーカー色の宿場通り(写真右)が真直ぐ続く。 ここは岡新町村の宿場通りであったところ。 通り入口の左側の2軒目に、枚方宿の問屋役人小野平右衛門家の建物がある。 当家には1716年(正徳6)建築の古図と鬼瓦が現存しているが、現在の建物は幕末期のものとのこと。 枚方の伝統的建物は、写真のように長い間口と出格子、漆喰塗りの連なる虫籠窓の構成で出来ている。 これから通る宿場通りの古い建物には、この伝統的な構成をしたものが多々ある。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 当時の面影をあまり感じられない宿場通りを300m弱ほど進み交差点(写真右)に出て、直進する。 交差点の左手には京阪本線「枚方市」駅が見える。 駅名に「市」をつけるのは珍しいように思えたが、京阪本線だけでも、 守口市、門真市、寝屋川市、八幡市の駅名があり、関西ではありふれた付け方かも知れない。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 直進し道なりに左折すると、右側の古そうな大きな建物が只今なにやら工事中。 傷んでいる様子もなく、果たして何をしようとしているのだろか? なおこの辺りに枚方橋跡碑があったはずであるが、見落としてしまった。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 道なりに進むと正面の交差点に黄色い建物(写真中)が見えてくる。 交差点左の理髪店角に、角野宗佐の屋敷があったのでそう呼ばれている宗佐の辻碑(写真左)がある。 「送りましようか、送られましょうか、せめて宗左の辻までも」と俗謡にあるように 遊郭から客が帰るときに遊女がこの宗佐の辻まで見送ったという。また来たくなります! 反対側の黄色い建物の脇に、京街道と磐船街道の追分を示す文政9年(1826)建立の追分道標がある。 正面に「右大坂みち」、側面に「願主大阪」とあり和泉屋、近江屋、錦屋、小豆嶋屋と、刻まれている。 古い石碑が2つもあると、なんとなく当時の宿場の名残を感じさせてくれるのは不思議である。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 交差点を右折して当時の岡村の宿場通りを進み、 次の交差点(写真左)を横断し、ビオルネ枚方商店街の中を通るブロック舗装のビブレ歩道(写真中)に入る。 一直線上に色の濃い四角のブロック(写真中)を敷いているのは、旧東海道の中心線を表示しているという。 とても芸の細かいことで感心するが、その旨の見やすい案内があればもっと親切であると思う。 ビブレ歩道を過ぎてまた交差点を横断して進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| ここの岡村の通り(写真右)は、まさに当時の宿場を思わせるような情緒が一杯で、 恐らく道幅も当時の4.5mのままではないだろうか。 左側には宿場にマッチさせて、多分最近改装された建物(写真左)、 マンション(写真中)も景観を損なわないように建設されている。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| どこまでも当時の宿場通りを固執する通り(写真左)で、 右側には岡村と三矢村の境界にあった1829年(文政12)建立の常夜燈(写真中)、歴史を感じさせる建物。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 次の三矢村の通り(写真中)は地名は当時のままの三矢町で、この通りが宿場の中心地でもあった。 左角に高札場跡碑(写真左)、右にはとても立派な武家屋敷を思わせる建物。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 右側には郷土品展示物の「くらわんかギャラリー」看板(写真中)と建物(写真右)。 ここは江戸中期から塩の商いをしていた塩熊商店の店舗で、 現在は民芸品店であるが文化教室などにも開放している。 なお「くらわんか」とは、「食べないか」という意味で、 寄港する三十石船に小舟で漕ぎ寄せ、船客相手に 「さあさあ、飯くらわんかいっ!酒くらわんかいっ!あん餅くらわんかいっ!みな起きくされっ! なんじゃい、銭がのうて、ようくらわんか?」と威勢のよい売り声をかけた「くわらんか舟」は有名。 ふと左手を見ると、京阪本線の電車が走りまた現代も共存している。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 三矢村の中ほどの交差点には、右角に池尻善兵衛家本陣跡の三矢公園(写真中)と本陣跡碑(写真右)。 徳川御三家の紀州藩主が参勤交代で宿泊し、15代将軍徳川慶喜も宿泊した本陣であった。 道路の反対側にある「塩くま」商店は前述の塩熊商店の分店で、ここでは建築資材を売っている。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| さらに進み駐車場の前を過ぎると突きあたり(写真左)、本陣を防衛するための桝形道を右折すると、 右側に1495年(明応4)蓮如上人の弟子、岩見入道浄念の開基の浄念寺がある。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| そこから左折して進み枚方パークハイツ(写真左)手前の、鍵屋資料館道標(写真中)のところで右折する。 この辺りは当時の泥町村通りで、少し行った右側に枚方宿問屋役人木南喜右衛門家の建物がある。 木南家はくわらんか船の茶舟鑑札を所持し宿駅と村の運営に大きな影響力を行使していた。 建物は明治時代のもので、長い間口に出格子に虫籠窓が連なる伝統的な構成をしている。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 木南家建物のはずれの塀の角に枚方船番所跡道標(写真右)があり、矢印に従い右折して行くと 塀の一角に2つの古い石柱(写真中)と、道を挟んで工事中の「淀川舟運・枚方浜(問屋浜)跡」案内板がある。 当時はこの辺りまでが淀川の浜で、船高札場もあったところ。 この枚方の船番所では、淀川を往復する全ての舟の検閲を行った。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| もとの道に戻り、左折して如何にも街道筋(写真左)のような道を進むと右側に、 「鍵屋」軒行灯(写真中)を掲げた天正年間(1573〜92)創業の当時の様式を思わせる船宿・鍵屋がある。 淀川で京都と大坂を往復する三十石船の船待ちや街道の旅人の宿であった鍵屋は 「鍵屋浦にはいかりはいらぬ、三味や太鼓で船とめる」と唄われ 平成9年まで料亭として営業をしていたが、 2001年7月から「市立枚方宿鍵屋資料館」として利用されている。 ちなみに当時は鍵屋の裏は、鍵屋浦という淀川の岸辺であった。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 先に進み交差点に出ると、右角に西見付案内板が立っている。 ここで枚方宿は終わり守口宿へ向かうが ここからの江戸時代の一部旧道が明治18年の大洪水で消滅してしまっているため、

「東海道57次イラストマップ」では室町時代の旧道を歩いている。

枚方と守口の宿間距離は約12km(3里)。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 交差点を左折(写真左)し突き当たりで右折して、旧東海道を示す色の道(写真中)を進む。 しばらく行くと、正面で直進する下り坂道と右折する道に分かれる。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 右折(写真左)して、元遊郭で古い建物(写真中)も残っている桜町の通りを進んで行くと橋がある。 なおマップでは「橋まで行く途中で左折して枚方大橋南詰めへ出る」経路となっている。 これは、前述の右折する角を直進しすぐ右折して桜町の通りと平行に約80m行った丁字路を左折して 道なりに歩いて枚方大橋南詰めに出る、という経路を示していると思う。 ただここでは、しばらくマップから外れて迂回し景観のよい 「水と歴史のふれあい広場(水面廻廊)を経由して進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 橋の上から左下を見ると、用水路(写真左)が延々と西へ続いている。 橋の手前を右折して、坂道を下りる。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 下りきると左側には、子供たちが遊び、 淀川を往来していた三十石舟モニュメントもある 「水と歴史のふれあい広場(水面廻廊)」がある。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 前方には先ほどの橋(写真左)が見え、その下を潜り用水路(写真中)に沿って西へ進むと、 右側の淀川堤防付近に高層マンション団地が現われる。 その先の橋のかかっている交差点の、伊加賀西町34と36の間の道を左折する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 最初の交差点を右折(写真左)して進み、ここで桜町の角で分れたマップの道と合流して ハイパークマンションの前の丁字路(写真中)を左折して南へ進むが、 この辺りも旧東海道の関係が確かでないような気がする。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 広い通りを横断し右折して歩道(写真左)を進み、 最初の丁字路を左折(写真左中)して府立西高等学校(写真右中)、伊加賀小学校前を順次道なりに進み、 交差点を直進し細い道に入る。 なお府立西高等学校は近々廃校になるということであるが、まさにこれも少子化の影響なのだろう。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 珍しい地名の出口2丁目の段蔵(写真左)のある細い道(写真左中)を進むと、 右側に本願寺八世蓮如上人開祖の光善寺(写真右中)がある。 1475年(文明7年)布教先の越前吉崎を退去してこの地にたどり着いた61才の蓮如上人が、 淀川河畔の葦原を埋め立てて作った一宇の草庵が後に光善寺となった。 段蔵とは、度々起こる淀川の氾濫対策として、洪水時家具などを避難させるために 2段、3段に高さを連立させた蔵、あるいは高く積んだ石垣の上に築かれた蔵で、枚方では随所にある。 さらに昔ながらの建物の並ぶ道を進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 光善寺から百数十m行くと左側に、「親鸞聖人 蓮如上人 御田地」(写真左中)と刻まれた大きな石碑が立ち、 その奧の玉垣の中に蓮如上人が腰をかけて説法したという「腰掛石」(写真左)がある。 とても古そうな塀(写真右中)の前を通って進むと左側に ここは |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| さらにその先左側の建物の間に、樹齢700年以上の柿の木(写真右)がありその根元に石碑が立っている。 石碑に刻まれている文字は漢文で読み方がとても難しい。 「柿の木 家の傍らに自生していたので 人々は姓を呼ばないで 柿木氏と呼んだ」 柿木家 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 出口3丁目、5丁目をゆるい右カーブの道で進むと前方にマンション(写真左)が見えてくる。 その先の松ヶ鼻の地蔵祠(写真右中)のところで左折(写真左中)し、ここで江戸時代の旧道(文禄堤)に戻り 堤防の法面下を400mほど進み、堤防の上(写真右)に上がる。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 堤防(写真左)は真直ぐで、車の出入を規制しているので天下の公道を悠々と歩ける。 右手は淀川河川公園とその向うには雄大な淀川の流れ。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 堤防上に上がって約400mほど行くと、枚方市から寝屋川市へ入る。 左手には大阪府太間排水機場建物(写真左)と排水池(写真中)、 その先で堤防から一段下がったところに、茨田堤と刻まれた大きな石碑。 碑には、「日本書紀に茨田堤の築造は、仁徳天皇11年とあり、 これは河川堤として本邦最初のものである。」と記されている。 仁徳天皇の命により「北の河(淀川)」の改修で築かれた茨田堤は、 流れが強くて堤が切れてしまう場所(絶え間)が2箇所あり、 人柱に武蔵強頸と茨田衫子(まんだのころもこ)が選ばれた話が、日本書紀に書かれているとのこと。 この辺りの太間という地名は、この絶え間からきている。 強頸はダメだったが、衫子は機転を利かせ助かったという。 人柱などということを考えた本人が、まず率先して人柱になるべきである。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 夕闇迫る堤防の向うには、淀川新橋(写真左)。 さらに進むと芸術的なシルエットの鳥飼・仁和寺大橋。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 寝屋川市に入り約3.6km進むと、守口市に入る。 そして前方約1.6kmのところには、鳥飼大橋の優美な姿が見えてくる。 時は、16:19. |

||||||||||||||

|

||||||||||||||