|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

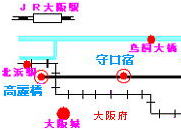

| 堤防の上の東海道をを歩いて寝屋川市から守口市に入ると、 前方約1.6kmのところに淀川にかかる鳥飼大橋の優美な姿が見えてくる。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 橋の下を潜り400mほど行くと堤防の道(写真左)は二つに分かれ、左斜めの坂道(写真左中)を進む。 市浄水場の北側角の丁字路を右折(写真右中)し道なりに歩き、八雲北公園の西側に出てそのまま進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 公園の中ほどの丁字路で右折(写真左)して進むと突き当たりに正迎寺(写真左中)がある。 ここで左折し前方に阪神高速12号守口線の高架(写真右中)を見ながら 最初の交差点を横断すると右側の八雲北町3丁目自治会館前に、 「左旧守口方面 右旧大庭方面 京街道」道標があり、京街道を歩いていることが確認できる。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 阪神高速12号守口線の高架の下を潜り、八雲小学校の前と八雲公園の横を通り交差点に出ると 左角に何やらギリシャ彫刻(写真左)のような像がある。 裸婦像なら感動するのだがと思いつつ200mほど行き、左手から来る京浜北本通と合流(写真左中)して進む。 左側の守口東高校の前を通り(写真右中)敷地のはずれで、道は分れ(写真右)右折して進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 左に半円を描いた八雲西町の通り(写真左)を道なりに200mほど歩き、 先ほど分れた京浜北本通の信号交差点(写真中)に出て、斜めに横断し浜町2丁目に入り直進する。 山本金属の前を通り、ゆるい右カーブのところにある民家に挟まれた空地の奧に、 守口宿の出入口にあった守口の一里塚(写真右)がある。 大名が宿泊や通過する時は、問屋や庄屋などの村役人が、麻上下などを着てこの一里塚まで送迎した。 |

||||||||||||||

| 守口宿 | ||||||||||||||

| 江戸から数えて57番目の守口宿は、1616年(元和2)に成立し、 宿場は京街道(文禄堤)に沿って南北約10町、東西約1町の規模で、本陣1、問屋2、問屋場1があった。 大坂から2里の近距離にあったため旅人の宿泊は少なく、 さらに時代が下がるとともに淀川舟運が発展し、交通量は少なくなってしまった。 しかし、米・菜種・綿花などの農産物の集散地として重要な機能をはたし、商業活動は活発だった。 宿場通りには今でも伝統的は商家なども所々に残されていて、当時の面影をしのぶことができる。 また豊臣秀吉が文禄6年(1569)に淀川左岸を修築して作ったいわゆる文禄堤の京街道は、 その多くは消滅してしまったが、宿場通の守口市本町に今でも往時の面影をとどめている。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| さらに進み1号線の浜町信号交差点を斜めに横断し、浜町1丁目の町並み(写真左)を南へ進むと 左側に1606年(慶長11)に教如上人が開基した、盛泉寺(写真中)がある。 本堂は1835年(天保6)に再建されたもので、寺院には大塩平八郎直筆の書簡が保存されている。 寺院を過ぎるとすぐ広い竜田通りの交差点に出る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 横断して交差点の左角に、 枚方市出口に光善寺を創建した蓮如上人が、1477年(文明9)に建立した難宗寺(写真中)がある。 周りを築地塀で囲み、また山門・鐘楼・本堂などがあり威厳を感じさせる 境内には、大坂府天然記念物の樹齢500年で高さ約25mの大きないちょうの木(写真右)がある。 寺院塀に、左から順に「左京 すぐ京」、「すぐ守口街道」と刻まれ傾いた2つの小さな古い道標(写真左)と、 その隣には多分明治天皇行幸時の「御假宿所」、「御行在所」の2つの大きな石碑。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 竜田通を右折すると、すぐ左側に駐輪場となっている吉田八郎兵衛家の本陣跡(写真左)がある。 本陣前の滝田通の道路巾が、当時定められていた2間半(約4.6m)より大巾に広い約15mもあったのは この場所が枚方や大坂への人馬継立てや荷物の受け渡しをする場所であったため、という。 さらに進むと前方で、国道1号線と合流する八島信号交差点に出る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 交差点に出たら1号線に出ないで、すぐ左側の斜めの道に入りゆるい坂道(写真左)を登る。 道はすぐ丁字路(写真中)になり、その左側に「文禄堤」案内板がある。 この堤は豊臣秀吉が淀川の治水と京街道の整備を目的として淀川左岸を修築した堤防で、 文禄5年(1569)に修築したので、「文禄堤」と呼ばれている。 その多くは消滅してしまったが、守口市にはその一部がまだ残っている。 そういえば、信号を左折してから道が着色されているが、多分文禄堤を示しているのかもしれない。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 竹で巻かれた電柱には「文禄 堤」(写真左)の表示がされ、また古い商家の建物なども所どころに残っていて、 昔の名残を感じさせるとても美しい町並みとなっている。 時は17:40を過ぎ、ここで左手にある京阪守口市駅から大坂日本橋のホテルに戻ることにした。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 2005.3.30午前中は枚方宿を再度訪れて追加写真を撮り、 その後守口市駅(写真左)についたのが12:30ころ。 駅の西口で前方にこれから渡る京街道の本町橋を見ながら、横断歩道を渡り右折して坂道を登る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 登りきるとASA新聞販売店(写真左)があり、ここから東海道57次の旅が再スタートする。 着色された道(写真左中)を歩き、先ほど見えた本町橋(写真右)から左手に守口市駅を眺めて進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| この辺りの文禄堤の京街道(写真左)の道幅は狭いが古い建物(写真左中)もあり、なんとなく情緒がある。 陸橋の守居橋(写真右中)を渡りゆるい坂道を進むと、 突然右側に近代的な義天寺の建物が現われビックリする。 この寺には大坂市野江の仕置場(刑場)にあった「南無妙法蓮華経」の題目石が置かれている、とのこと。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| さらに真直ぐ進むと道は突きあたり(写真左)で右折する。 ただし旧東海道はそのまま突き当たりを進み、 日吉公園西南の角に出てさらに1号線京阪本通東信号へ出ることになるが、現在は道が消滅している。 突き当たりの手前には、「陸路管道路第一の駅守口 文禄堤」の大きな道標。 これは京街道(文禄堤)が明治になって国道1号線に指定されたときのことを言っているのかも知れない。 さらに突き当たりの電柱には「文禄堤」の表示があり、この辺りまで現存の文禄堤なのであろう。 またこの突き当たり辺に下見付があったようで、宿場の終わりを意味する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 突き当たって右折し、50mほど行って金下町の交差点を左折して日吉公園(写真左)の前を通り、 公園はずれで右折(消滅した東海道は、道を挟んだ角の民家を斜めに進む)(写真左中)して進む(写真右中)と丁字路。 左折して2つ目の交差点を右折して進み、1号線の守口車庫前信号交差点に出る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 1号線を約100m歩いて京阪本通1東交差点(写真左中)にくると、左側に土居商店街の入口(写真左)がある。 この入口あたりが先ほど分れた旧東海道との合流点で、再度旧東海道の1号線を西南へ歩く。 494号線との京阪本通1交差点(写真右中)、次に太子交差点を横断して、 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| その先の左折する小路の角に「大坂市」境界標識があり、ここで守口市から大坂市旭区に入る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| さらに進むと今市信号交差点(写真左)の横断歩道橋(写真左中)のところで道は2つに分かれ、 左手が1号線である。 歩道橋の階段の脇を進み、先の登り口前に京街道道標(写真右中)と京街道説明碑が並んでいる。 刻まれている「京街道」の文字はとても芸術的でふと自分でも書けるのでは、と錯覚をしてしまった。 この「京街道道標」は昭和60年に大坂市が設置したもので、 これからの街道筋に要所ようしょに出てきて、道案内をしてくれる。 道標の側面には「大坂城京橋口まで5.4km」と刻まれている。 豊臣秀吉が淀川左岸を改修して堤防上に築いた京都と大坂を結ぶ京街道は大坂城京橋口が起点で、 江戸時代に東海道57次が出来てから起点は高麗橋東詰に移された。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 旧東海道(京街道)は交差点から1号線のさらに左側の細い道(写真左中)に入り、道なりに進む。 今市1丁目、千林2丁目と進み渡辺病院前の交差点を横断し、 ダイエー発祥の地千林商店街の大きなアーチ(写真右中)のあるアーケードを通り抜け森小路2丁目に出る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 東洋家政高等専修学校の前を通り、 ブロック敷(写真左)のきれいな道を、左側に先ほどと同じ「京かいどう」道標(写真左中)を見ながら進む。 カラオケハウスのある交差点(写真右中)を横断し森小路1丁目に入ると、 前方に阪神高速12号守口線の高架とその下に古市橋が見えてくる。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 古市橋(写真中)の上から左手を見ると延々と続く運河(写真左)、右手には古市橋案内板が立っている。 それによると、この橋がが架設されたのは、 昭和10年に城北運河が開削を開始した後の、昭和12年、とのこと。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 橋を渡り田中電工前を通り高殿7丁目(写真左)を真直ぐ進み、 1号線と163号線が合流する関目5信号の5差路(写真中)に出る。 「関目」という珍しい名は、この地に見張所(目で見る関所)があったことからつけられたといわている。 交差点で163号線を横断し、右折して1号線を横断してファミリーマートの前に出て、 左折して1号線を進む。 なお関目5信号を境にして、旭区から城東区に入る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 150mほど行き、関目5南信号交差点で右折して狭い道に入り西へ進む。 成育という珍しい町名の町並(写真左)に入り、手入れの行き届いた社(写真左中)の前を通り 1号線の入口から200mほど進んだところの丁字路を右折(写真右中)し、広い都島通に出る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 右折し都島通(写真左)進み、ガソリンスタント(写真中)の前の横断歩道を渡り左折し、 前方で道が分かれ右側の道を進み都島通と分かれる。 なおこの横断歩道の下には、地下鉄関目高殿駅がある。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 道なりにゆるい左カーブの高殿4丁目の道を進むと、左側に「京街道」道標(写真右中)があり、 ここでも京街道であることを確認できる。 ただこれまでの「京かいどう」の道標と違い漢字で「街道」と刻まれ、 また石の材質も違うので道標の建立年代が違うのかもしれない。 同じ道標が、これを含め以降3本建立している。 その先を進みゴルフ練習場の解体工事の真っ最中の仮設塀脇を通り過ぎ、再度都島通りに出る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 右折して都島通り(写真左)を進み、歩道にアーケードのあるアサヒ国道筋商店街(写真中)を通り過ぎると 道は2つに分れ、右手の細い道を進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 道の入口の右側には、漢字の「京街道」道標(写真左)が立っている。 道標の立っている位置は、大坂市に入り私の進行方向に対してこれまでは全ての左側にあったが、 実はこれ以降も含めてこの道標だけが右側に立っている。 1つだけ例外ということは、よほどの事情があったのかもしれない。 大坂から京都へ京街道を「歩く」ということであれば、 右側通行となるので道標も右側(私の進行方向からは左側)にあるのが自然であろう。 余談であるが、私は街道を歩くときは左側を通行するが、 理由は交通標識や境界表示は自動車を対象に左側に設置されているので、標識を確認しやすいため。 道(写真中)なりに進むと、城北筋の丁字路手前の左側にも漢字の「京街道」道標が立っている。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 丁字路を左折して進み(写真左)、都島通と合流する野江4信号交差点(写真左中)に出て横断し、右折する。 100mほど(写真右中)進み平耳鼻科(写真右)から左折する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 細い道(写真左)を南へ進み250mほど行くと道は2つに分かれる(写真左中)ので、右手の道を進む。 旧い佇まいの住宅地(写真右中)を進むと、北原歯科の前の通りの左側に「京かいどう」道標がある。 この文字になんとなく親しみを感じるようになったが、残念なことに目にしたのはこれが最後であった。 またこの辺りは野江仕置場(刑場)跡で、この地にあった「南無妙法蓮華経」と書かれた題目石は、 先ほど通ってきた守口宿の義天寺に移されている。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| さらに南へ進みリブストリート商店街(写真左)のアーケードに入り、 少し歩くと道が分かれる(写真左中)ので、右手を進む。 ここにも自転車に囲まれて京街道案内碑(写真右中)が立っている。 長い商店街を進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 商店街を抜け1号線と合流する交差点(写真左)に出て横断し、 右折して大坂環状線ガード下を潜りすぐ左折して、正面の京阪本線京橋駅の京阪モール(写真左中)に向う。 京街道は京阪モールビルの中を西へ進み片町交差点付近に出るが 道がないので京阪モール沿い(写真右中、右)に西へ進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 右手の東野田公園(写真左)を過ぎ信号のある交差点(写真中)に出て左折し、 京阪本線のガード下を潜り土佐堀通との合流点の丁字路の片町信号交差点に出る。 この辺りで京街道と再度合流して横断し、右折する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 土佐堀通(写真左)を西へ歩いて行くと、左手前方に青空に映える大坂城天守閣(写真左中)が姿を見せる。 1931(昭和6)年、地上55m鉄骨鉄筋コンクリート造エレベーター付き大阪城が再建された。 かなりデフォルメされた「大坂夏の陣図屏風」の大坂城がモデルで、正確な復元とは言えないという。 中学生の修学旅行で初めて大坂城を見た時、コンクリート造のエレベーター付城には 正直夢は壊されガックリした思い出がある。 ただ今は大人の熟年にもなってしまえば、それも寛容に受け入れられる。 さらに進み寝屋川東詰信号交差点(写真右中)に出る。 左折すると京橋を渡るが、直進して横断すると歩道橋の下に、京橋川魚市場跡碑がある。 石山本願寺時代に、漁民が京橋の北詰に魚を持ち寄って販売する市が起源といわれ、 その後徳川幕府に大坂で川魚を独占的に扱うことを公認された市場となった。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 横断歩道を戻り、右折して淀川に注ぐ寝屋川にかかる京橋(写真中、右)を渡る。 京橋は豊臣秀吉時代に大坂城北側の寝屋川に架けられたもので、 京街道の起点にあたり、京都に通じる橋という意味から、「京橋」と名づけられた。 京橋からの寝屋川の上流には、 青く輝くクリスタルタワー(写真左)など大阪ビジネスパークの高層ビル群が、絵に描いたように見える。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 橋を渡り20mほど進み、道の反対側の日経新聞社ビルの脇の細い道(写真左)に入る。 進んで行くと日経ビルの東北隅(写真中)と、その先の左側の府立女性総合センタービル脇に石垣がある。 日経ビルの石垣は、1620年(元和6)の大坂城再築で城北の旧大和川の左岸の護岸用石垣で、 ビル工事で地下から発見されたものを移築したもの。 センタービルの石垣は、1614年(慶長19)の大坂冬の陣の講和条件として徳川家康によって取壊された 大坂城三の丸の石垣で、ビル建設で地下から発見されたものを移築復元したもの。 センタービルを過ぎると、広い上町筋の通りに出る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 京街道は、上町筋を斜めに天満橋ビルと大坂歯科大学の間の道(写真左)に入るが、 道がないので右折して土佐堀通の京阪東口信号(写真左中)で横断して、京街道に戻る。 大坂歯科大学の脇(写真右中)を通りを50mほど進み、突き当たって右折し再度土佐堀通に出る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 左折して土佐堀通(写真左)を西へ進み、高架の下の天満橋信号交差点を横断し、 右手のビルの、京阪電車天満橋駅の大きな看板を見て進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| すぐ先の左側に、永田屋昆布本店(写真左)の暖簾の下に、八軒家船着場跡碑(写真中)がある。 この地は平安時代には渡辺(向かい側へ渡る渡し場の意)ノ津と呼ばれ、紀州熊野詣での上陸地であった。 豊臣時代に天満橋、天神橋がかけられた。 江戸時代には八軒家と呼ばれ、京と大坂の淀川を上り下りの三十石船の発着場として賑わった。 八軒家の名は、ここに八軒の船宿や飛脚屋があったから出たものと言われている。 余談であるが、大江山の鬼を退治した渡辺綱はこの地の出身であり、 「地獄門」で知られる遠藤盛遠が袈裟御前を見初めたのも、この地の渡辺橋である言われている。 その先の北浜東2信号のある丁字路角の福助ビル前に、熊野かいどう碑が建っている。 熊野街道は、ここを起点として熊野三山へと至る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| さらに土佐堀通を西へ進み、松屋町筋との交差点の右手には、 大坂の天満橋、灘波橋と並ぶ3大橋の1つで、土佐堀川と堂島川にかかる天神橋(写真左)が見える。 交差点を横断して進み、阪神高速環状線高架(写真左中)下で道は分れ、右手が土佐堀通で、 京街道は左手を進み、すぐ先の東横堀川にかかる今橋(写真右中)の手前から左折して進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 100mほど進み右折すると、正面に阪神高速環状線高架下の高麗橋東詰(写真左)(中央区東高麗橋)となる。 ここが東海道57次の起点(写真左)(京街道は京橋口)となるところで、時は15:45に目的地に到着。 品格のある高麗橋の東北コーナーに、何故かバイクと並んで里程元標跡碑と高麗橋案内碑がある。 この里程元標は、東京日本橋の里程元標と対をなすもので、 明治時代に高麗橋東詰に設置され、西日本の主要道路の距離計算はここを起点として行われた。 (現在は梅田新道交差点に置かれている大阪市道路元標が7本の国道の起点となっている。) 東横堀川は大坂城築城のとき外堀として改修され、高麗橋はその頃にかけられたという。 江戸時代の高麗橋は幕府管理の12公儀橋の中でも最も格式が高く、 西詰には幕府のお触書を掲示する制札場があったほか、 諸方への距離を測る起点にもなっていた。 1870年(明治3)大坂最初の鉄橋として架け替えられ、 さらに1929年(昭和4)に現在の鉄筋コンクリートアーチ橋にかえられた。 欄干の擬宝珠や西詰にあった櫓屋敷を模した柱は昔をしのぶ姿となっている。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| これで今回の旅は終了し、ふと高麗橋から東横張堀川の下流を眺めると 流れが殆どなくよどんだ色の水面は、悠久の神秘さまで感じさせるものがあった。 さて新幹線の発車時刻まではまだ3時間弱あるので、昼の御堂筋辺りをひと回りして帰ろうかな。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||