|

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 2007.10.5〜8の4日間で、奈良井宿から三留野宿まで歩いた。 | |||||||||||||

| この年の猛烈な暑さも峠を越した9月末、 ふと考えたら信州はこれから冬を迎え特に高い山々の寒さは厳しくなるはず。 それに雪でもちらついたら中山道の歩きどころではなくなる。 それではということで旅立ったのであったが、中山道は段々交通の便が悪くなり料金も高くなるので、 一気に距離を稼ぐため通常2泊3日が多いが今回は3泊4日の旅とした。 ただ山の天候で4日間ももつかと心配であったが、 なんと1日目の深夜豪雨となったが翌朝民宿を出発する時間にはぴたりと止んでしまった。 天候に恵まれた旅であった。 |

|||||||||||||

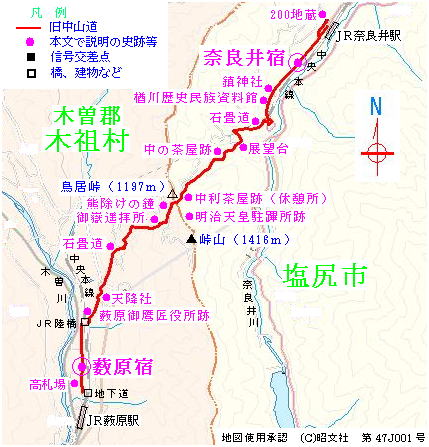

| 奈良井宿〜薮原宿の区間は、2007.10.5に歩いた。 今回の旅の最大の目的鳥居峠越えは天候にも恵まれ順調であったが、 肝心の峠はどの地点であったか、今でも納得がいかない不満が残る。 また奈良井宿の町並は当時を彷彿させる本当に素晴らしいものであった。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 2007.10.4横浜を早朝出発スーパーあずさ1号で塩尻駅着、中央本線乗換10:29奈良井駅到着。 ワンマンカーで降車時乗車券を徴収されたが、ただ駅にも駅員1人いて乗車券を回収中。 |

|||||||||||||

| 奈良井宿:最も標高(約940m)が高い宿場。 難所鳥居峠を控え奈良井千軒と謳われたほど木曽11宿で最も賑わった宿場町。 町並は国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され、往時の面影を強く残している。 旧旅籠の越後屋は当時のまま現在も旅館を営業中。 本陣1軒、脇本陣1軒。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 駅舎を出ると空は真っ青で雲白く、快適な旅の予感。 駅前広場を左折すると、左側に「木曽路奈良井宿」碑(写真左)、正面には宿場通り入口(写真中)。 宿場入口右手前に下りてくる坂道は、現在は途中が消滅している旧街道(写真右)。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 寄り道し旧街道の坂を少し上り、 左側に奈良井宿下町の氏神で鬼門除けの守護神として崇敬された八幡神社参道階段(写真左)、 階段の途中から右折し昔の面影を残す直径50cm以上17本の杉並木(写真中)を通り、 左側に明治初期鉄道敷設で奈良井宿周辺から集められた聖観音、千手観音、如意観音など 観音像が200体近く合わせ祀られている200地蔵。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 宿場入口に戻り、正面の山に向かって登り勾配の宿場通りは、 まさに当時の建物が整然と並ぶ江戸時代の宿場で、電柱が全くない清潔で美しい通り。 これから鳥居峠を越えるにあたりリックを預かってもらう今夜の宿は、 宿入口に一番近くて、外観も昔風建物の民宿津ち川に予約なしで飛び込んだ。 宿の設備はきちんとしていて、女将は女優樋口可南子によく似た美人の若奥様。 手作料理は旅館クラスの美味、帰りには道中のためにとマップ、ハチ刺され用オトギり草抽出液、 他いろいろいただいた上に、お土産に地元名産塗箸までいただく心ずくし 。安い民宿料金でここまでしていただけるとは!! 翌日6時半の私の早い朝食テーブルに、そっと置かれてあった新鮮なインクのする朝刊新聞には感激。 「津ち川」に泊まって、今回のよい旅を確信した。 津ち川にリックを預かってもらい、身軽に宿場へ。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 宿場はJR駅側から、下町、中町、上町と区画され、 通りには建物だけでなくいろいろ工夫した飾りで旅人を楽しませてくれる。 下町の通り(写真左)の左側に、本物そっくりのバッタとカエルを大発見。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 右側には、 喫茶店こてまり(写真左)は、1階は全面透明ガラス窓で2階は明治洋館風のモダンな店。 その先に山の湧水や沢水を利用した水場がある。 この水場は奈良井宿の町並みを特徴ずけているもので、生活用水や火災発生時の延焼防止のため設置されたもの。 また中山道を歩く多くの旅人にも大いに利用された。 現在奈良井宿には下町、中町、上町に各2か所計6ヶ所水場が整備されているが、 全て通りの右側にあるのは右手に山と沢があるためかも知れない。 余談ながら、民宿・旅館は反対に通りの左側に多く11軒中9軒と偏在している。 続いて軒下に大きな大小のダブルリングが吊下げてあるが、果たして…? |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 再び左側で、 松屋茶房前のピンク色傘(写真左)は、まさか忘れものというわけではないだろうがよく似合う。 千本格子に各種芸術作品を展示してある建物(写真中)。 軒灯に鮮やかなピンクの花。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 中町に入り、 左側の軒下に大きな杉玉がある建物は、創業寛政5年(1793)杉の森酒造(写真左)。 右側に「奈良井重要伝統的建造物群保存地区選定」碑(写真中)、その先に水場。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 続いて右側の参道入口に、「大宝寺」「マリヤ地蔵庭園」札(写真右)が掲げられた山門。 寺の庭園墓地に子育地蔵の名を借りたマリア地蔵があり、 頭のない姿に隠れキリシタンの悲しい歴史が刻まれているという。 左側に現在は郷土館となっている内部は昔のままの旅籠徳利屋。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| その先の十字路左角に、奈良井宿観光案内所のある奈良井会館(写真左)。 中に入り係員から、2006.7.18〜20の大雨で池の沢が氾濫し宿場通りに土石流が流れ、 通りを横断するため仮橋をかけなければならないほどの被害を受けた、という話を聞いた。 当然床下、床上浸水もあったことであろうが、よくぞここまで復旧されたと頭が下がる思い。 十字路を右折(写真中)すると突当りに傾いた本陣跡白杭が立っているが、通りの史跡に比べ冷遇され過ぎ。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 十字路の先の中町の通り(写真中)は、只今道路工事中。 十字路の左角に、現在も現役旅館ゑちごやの旅籠越後屋(写真左)。 その先右側に、現在は民宿で約160年前(天保年間)建築の下問屋兼脇本陣伊勢屋。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 続いて右側に、問屋と庄屋を兼務した天保11年(1840)建築手塚家の上問屋歴史資料館(写真右)。 道は突当りで右折(写真中)し上町に入る。 突当り右角に、「ここは鍵の手」標識と道標があるが、周囲に工事札が雑然しわかりにくい。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 突当り広場に「中山道奈良井宿名所鍵の手」碑(写真左)が立ち、仲良い夫婦道祖神(写真中)も。 右折した右側に水場があり、 傍にいた地元の奥様は、この水場は宿場一の美味とのこと。一口いただき、納得。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| すぐ左折して上町通り(写真左)の入口右側に、そのものずばり「かぎの手 そば処」看板(写真左)。 その先右側には、天保18年(1847)再建された豪商・塗櫛中村利兵衛元屋敷(写真中)があり、 間口が狭く奥に深い出梁造は奈良井宿の典型的な建物で塩尻市有形文化財になっている。 宿場通りにはちゃんとお土産屋もそろっているので、安心。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 宿場はずれ右側に昭和48年に復元された高札場(写真左)と水場(写真中)。 続い右側に、奈良井の人々の疫病を鎮(しずめ)るため下総国香取神社から勧請したことから その名がついた鎮神社。本殿は1664年(寛文4)建築。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| その先鎮神社の一角に、木曽谷の人々の生活を偲ぶ品物を展示する楢川歴史民族資料館(写真左)。 館の前に、山口青邨「お六櫛 つくる夜なべや 月もよく 」句碑(写真中)。 この辺りから山に入る登り道となる。 |

|||||||||||||

| 後日わかったこと: 実際の旧中山道は次の通りで、上り口の階段を見過ごしてしまった。 |

|||||||||||||

旧中山道は、民族資料館を過ぎてしばらく進み、右側にある石段(写真左)を上り、 細い道(写真右)を道なりに進みガードレールのある車道の辺り(下の写真左)に出る。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 車道を左に右にカーブし左手に深い崖下を見ながら登り、「鳥居峠へ2.16k」手作道標(写真左)には感謝。 資料館から約7,8分で、左折する保養センターならい荘への分岐道(写真中)を通り過ぎると すぐ右側に大きな案内板とともに山手に登る石段が現れる。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| ここから車道と別れ、山道の旧中山道が始まる。 石段入口(写真左)の右側に、「下る奈良井宿 上る鳥居峠」道標(写真左)がある。 案内板横には「友愛の杖」が数本あり、自由に使ったあと峠を越えた藪原登山口に返却する。 道は石段、石畳(写真左中)、林の中の山道(写真右中)を通り、沢にかかる板橋を渡り、 誰にも会わない道を淡々と登り続ける。 なおこれ以降峠頂上まで沢にかかる大小の橋が多数あるが、 殆どが沢水の氾濫などで傷んだと思われる補修処理がされていた。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

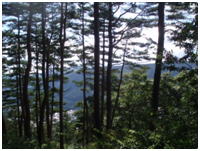

| 階段入口から約15分の左側に、「展望台へ」標識(写真右)が逆方向へ上る坂道(写真右中)を指している。 寄り道をして、坂道を上ると展望台(写真左中)があり、見渡しても周囲に木々が生い茂り展望できず。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 標識まで戻りその先で道は2つに分かれ(写真左)、道標(写真左中)に従い左手の下り道を進む。 約4分進み、2つ目の板橋(写真右中)を渡り、 左側が崖の道を登り、すぐ先の右側に「本沢自然探勝園(葬沢)」案内板と中の茶屋跡小屋が並ぶ。 葬沢:ここは1582年(天正10)木曽義昌と武田勝頼が戦った古戦場で、 敗れた武田方の500余名の戦死者でこの沢が埋まり、それら戦死者を葬った場所から「葬沢」と呼ばれている。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 何か背中が寒々として、九十九折の急坂(写真左)を登り続ける。 3つ目の板橋(写真左中)、こんなところまで電線(写真右中)が張られていて、続いて4つ目の板橋。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 時には草むらの道(写真左)、5つ目の板橋(写真左中)、続いて6つ目(写真右中)。7つ目の板橋で最後。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

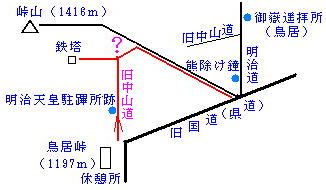

| 石畳の道になり、突当りで旧国道(県道)と合流(写真左中)し、左折して進む(写真左)。 合流点の右角に、「鳥居峠100m」道標(写真右中)と「鳥居峠山頂0.39km」道標が並び、迷う。 (後日「峠」と「峠山」は全く別位置であることがわかったが、初めての人には理解難しい。) |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 100mほど先の左側に小さな広場(写真中)があり、 案内板(写真左)と中利茶屋跡に建てられた2面総ガラスの立派な休憩所(写真中)と水場。 ここが鳥居峠(分水嶺)の頂上という。 石段入口からこの広場まで約40分で、道中人間にそして幸いかな動物にも会うことがなかった。 旧中山道はこの先も登り続け、そして後述の藪原宿へ下る明治道につながっていた。 ただ現在この旧中山道は途中崩落で消滅しているので、通ることはできないことになっている。 |

|||||||||||||

| 鳥居峠:塩尻市奈良井と木祖村藪原を結ぶ標高1197mの峠で、旧中山道の難所であった。 古代に吉蘇路(きそじ)が開かれた時代は、美濃と信濃の国境であったことから県坂(あがたざか)とよばれ、 中世にはならい坂、藪原峠と呼ばれた。 明応年間(1495前後)木曽義元が御嶽山に戦勝を祈って峠に鳥居を建てから鳥居峠と呼ばれるようになった。 また日本海に流れる信濃川水系の奈良井川と太平洋にそそぐ木曽川との中央分水嶺となっている。 |

|||||||||||||

| 鳥居峠周辺道路説明図 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 通常はこの後、突当りで右折して切り通しの旧国道(県道)を進む。 ここでは、途中で消滅している旧中山道を進むことにし、 休憩所の先に立っている白立札と旧国道の間の草むらの道を登る。 なお本来の鳥居峠頂上はこの山道の高いところにあり、 標識がなく不明であるが塩尻市と木祖村の境界も山道沿いではないかと思う。 白立札には次のように記されている。

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 道は左に、右にカーブしながら草むらの道(写真左)、崖道(写真左中)を進み、 左側に「御岳講 明覚霊神碑」立札(写真右中)があり(但し付近には碑が見当たらず)、 その中の記述に「御嶽遥拝所まではこの先30m」とある。 どうも煩わしいことであるが、ここに記載されている「御嶽遥拝所」とは前述白立札の「御岳山眺望所」で、 「この先」とは左側の道なき急坂山道を30m登れと、いうことのようで私は不気味で怖くて遠慮申し上げた。 先に進み、丸太階段を下り、そして再び坂道を登る。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| すぐ左側に「明治天皇駐蹕所跡」碑(写真左)があり、大正2年木祖村村長が建立したもの。 先に進み、丸太階段(写真右)があり、また階段手前から左上に登る道(写真右)もある。 この分岐で全く案内標識がなく迷ってしまう。 階段を下りると車道となるので、如何にも旧中山道らしい左上に登る道を選択した。 (この道が旧中山道なのかどうかは今でも不明であるが、 ただ後で民宿津ち川の奥さんに聞いたら、危険な道なので通常は登れないように縄を張ってあるとのこと。) |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 道は急坂で、崩れた崖道(写真左)、超急坂で石段(写真中)となっているとこが数ヵ所、 そして私などは恥ずかしながら四つん這いでないと歩けないところ多々。 こんなところをよくぞ昔の人たちが歩いたものと、感心して進み突然頭上に鉄塔の足元。 そこは小さな広場で、そこから続く道がなかなか見つからない。 この道は鉄塔のための道? |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| もとの丸太階段(写真左)に戻り、 階段を下りて車道(写真左中)に出て「遊歩道 丸山公園 御嶽神社 藪原宿方面」道標(写真右中)に従い、 右折して道を下る。 突当りで旧国道(県道)の4差路に出て、すぐ左手の明治道に入る。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| この辺りは既に木祖村に入っている。 明治道入口右側に「中部北陸自然歩道」道標(写真左中)が立ち、 そのすぐ前に「お六櫛原木ミネバリ植栽地ー人間県宝川口助一翁基金林」標識(写真右中)が立っている。 木祖村の藪原宿はお六櫛生産地として有名であるが、「人間県宝」制度があるとは知らなかった。 その脇に「左明治道 右旧国道」道標(写真右)。 その先の熊除けの鐘を、大きく叩いて道中熊が出ないようにと願う。 ここから藪原宿へ向う下り坂。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 下り道はよく整備されいて登りとは快適さが違うのは、行政当局の力の入れ方の差であろうか。 断崖の斜面にしっかり根を張る栃の木(写真左)は、絵になる光景。 その先の穴のあいた栃の木は子産の栃(写真左中)という。 昔この穴に捨て子があり子に恵まれない村人が育てて幸せになったことから、 この実を煎じて飲めば子宝に恵まれるという言い伝えがある。 進み、左側に「木祖村天然記念物鳥居峠トチノキ群」碑(写真右中)。 その先の左にカーブするところに2つ目の「熊除けの鐘」があり、熊に響けと叩く。 この先辺りで、左側から旧中山道と合流する(右旧街道の道標がある)はずであるが見落としてしまった。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 最初の熊除けから約8分で小さな広場に出る。 広場には霊神碑など巨石碑が建ち、右手に大きな御嶽神社鳥居。 ここが木曽義元が御嶽山に戦勝祈願し鳥居を建てたことで、鳥居峠の名の由来となった御嶽遥拝所。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 鳥居奥のお堂(写真右)の左側に多数の神像(写真中)が並び、 その脇に「御岳山眺望所」立札があり、「晴天時霊峰御岳山(3063m)が眺望できる」とある。 ただ現在は木々にさえぎられ、眺望は困難と思うが…。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 広場奥の左隅の「中部北陸自然歩道」道標(写真左)の薮原宿標示に従い、道を下る。 | |||||||||||||

| 後日わかったこと: 旧中山道は鳥居の脇から下り、下の写真の広場に出るのが正しいようだ。 確かに上の道標には「奈良井宿」「藪原宿」「御嶽遥拝所を経て丸山公園」の3方向が標示されている。 「中部北陸自然歩道」道標は必ずしも「旧中山道」のための標示となっていないことに注意。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 2分ほどで次の広場となる。 広場右側に500m先の峠山からの湧水という「御岳手洗水鉢」(写真中)。 その右側からちょっと上ったところに、 木曽義仲が平家討伐の旗揚げで戦勝気祈願の願書を認めたときの硯の水という 「義仲硯水」井戸(写真右)があるが、ただ井戸には水はなかった。 広場にはいろいろな道標標示があり迷うが、手づくりのような道標に従い前方の丸山公園に進む。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 丸山公園(写真左)には、「木祖村史跡鳥居峠」碑(写真中)など多数の石碑が建ている。 公園奥の石碑脇の草むら道を下ると左側に展望台。 そのまま下ると旧中山道と合流する。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 元の広場に戻り、丸山公園上り口の左側の坂道(写真左)を下り、 左崖の山道(写真左中)を進み、右上方に先ほどの展望台(写真右中)が姿を現す。 その先の 「中部北陸自然歩道」道標のある丁字路で、右から合流する道は展望台前を通り過ぎてくる道。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 道標から約7分ほど下り車道を横断(写真左)して、石畳の道(写真右)を進む。 車道手前右側に、鳥居峠案内板と並んで熊除け鐘が立っている。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 2,3分ほど進み、車道と合流し(写真左中)進む。 合流する左側の案内板(写真左)脇に、奈良井側登り階段にあった「友愛杖」の返却「杖置場」がある。 ここで鳥居峠の下山が終了し、峠頂上明治道の熊除け鐘から約45分。 今回の峠越えも、登り下りとも全く人間に合わなかったが、やはり日本の人口減少の証? もう一つ、本来の鳥居峠の頂上は果たしてどの地点なのか、今でもすっきりしない。 ゆるい坂道を数分下り、消防署脇で車道を直進(写真右中)しさらに坂道を下る。 この横断地点からJR薮原駅まで1.4km。 ゆるい坂道を進み、右側に「お六ぐし」看板の工房。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 進み、次の車道を直進して坂を下り続ける(写真右)。 すぐ先左側の天降社鳥居(写真左)のところに村内唯一の大モミジがそびえて立っている。 その先左側に、鳥居峠を越えてきた昔の旅人の喉を潤した「原町清水」と左側に「水神」碑が立つ。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 道(写真左)は途中急坂となるところを過ぎ、下り続け突当りで坂道は右にカーブする(写真左中)。 カーブを曲がるとすぐ右側擁壁に「←尾張藩藪原御鷹匠役所跡、鳥居峠まで1.8km→」標識(写真右中)。 その脇道を上る崖っ縁に「尾張藩藪原御鷹匠役所跡」碑が立つ。 尾張藩藪原御鷹匠役所: 江戸時代大名のなかで盛んに鷹狩りの遊びが行われていた。 尾張藩では、鷹狩り用の子鷹を確保するため、木曽の山に「巣山」と言われる鷹の営巣を保護する山林を定め、 御鷹匠役所を設けて巣山の監視と巣から下ろしてきた子鷹を飼育・調教して、尾張藩に送り届けていた。 ここからの眺望とても素晴らしく、案内板にいろいろ説明してあるが錆だらけで判読容易でない。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 崖下にはJR中央本線にかかる陸橋がある。 旧中山道はこの先消滅しているので、この橋を渡り左折して進み藪原宿に入る。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 道は崖のところで左折して坂道(写真左)を下るが、途中鉄道敷設のため中山道は消滅している。 坂のすぐ下の緑屋根建物と小屋の間(写真左中)から右折し、 突当りでまた右折(写真右中)して線路沿いに上り、 先ほどの横断橋を渡り反対側の道に下りて、左折して進む。 |

|||||||||||||

| 藪原宿:江戸日本橋から35次の宿。難所鳥居峠を越えてきた旅人の疲れを癒す宿でもあった。 また高山へ向う飛騨街道奈川道の分岐点としても賑わった。 ミネバリの木で作られた特産「お六櫛」店が軒を連ね、 最盛期には住民の6割以上が櫛で生計をたてていた。 本陣1軒、脇本陣1軒。 |

|||||||||||||

| お六櫛: 10cmにも満たない幅に、およそ100本もの歯が挽かれたミネバリの小さな櫛。 妻籠の旅籠屋の「お六」という美しい乙女はいつも頭痛に悩まされていた。 あるとき御嶽大権現に願掛けをしたところ 「ミネバリという木で作ったすき櫛で、朝夕髪を梳かせば必ず治る」というお告げがあり、 その通りに櫛を作り毎日髪をすかしているうちに病は治ってしまった。 このミネバリで作った櫛を旅人に売り出したところ大評判とななった。 享保年間(1716〜1735).になると鳥居峠の近くにミネバリ木が沢山あることから 薮原宿でもお六櫛を産するようになりその後お六櫛の日本一の生産規模となった。 現在はプラスチック製品におされて生産も少なく、無店舗販売が中心。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| ひっそりとした宿場通り(写真右)に入り、 左側のおぎの屋駐車場一角に「藪原宿本陣跡」碑(写真左)が立っている。 木曽氏の家臣の古畑十右衛門邸の本陣で、木曽11宿で最大の規模であった。 続いて目を見張る「おぎのや」建物。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 宿場通り中心に進み、 左側に創業が室町時代で「米屋與左衛門」看板かかげ昔の面影が残る旅篭「こめや」(写真左)。 その先左側消防団脇に、防火高土塀跡石垣(写真中)がある。 1695年(元禄8)の大火を教訓に、各戸土地を出し合い防火のための広路地を設置し、 後年そこに石垣を築きその上に土塀を作り防火を強化した。残っている石垣は当時のもの。 右側に、ひょうきんなタヌキが歓迎する「木曽路」湯川酒造店。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| さらに左側に、「お六ぐし」製造元・卸直売大門櫛店(写真左)。 続いて左側に花で飾られた水場(写真中)。 その先左側の軒下に巨大櫛を飾った「ぬりもの処」宮川漆器店は、 「木曽帯刀医宮川資料館」看板も出す元医師宅で当時の医療器具、生活用品などを展示している。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 続いて左側の「お六櫛問屋」篠原商店(写真左)は、 暖簾に玄関前の水車飾り、軒灯に千本格子と当時の面影を強く残す店。 宿場通り(写真中)の終わり近く、右へ入る道角に「薮原宿高札場」碑。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

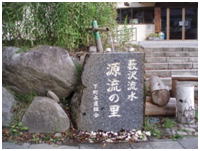

| その先左側に、木曽川の源流の意「源流の里」碑(写真左)があり水が流れ落ちている。 道は突当りで右にカーブ(写真右)し、そのカーブ左側にJR中央線を横断する地下道入口。 そろそろ15時30分近くになり、 朝予約してきた奈良井宿の若い美人奥さんの待つ民宿津ち川へ戻る時間。 地下道を潜り、JR薮原駅発15:42奈良井駅着15:48で、奈良井宿へ。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||