|

|

||||||||||||

|

||||||||||||

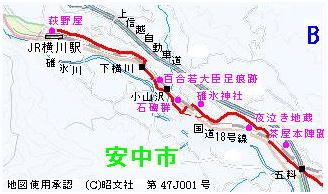

| この区間は,2007.4.26に歩いた。 | ||||||||||||

| 2004.8.7、日本中40℃を超える猛暑で大騒ぎしているなか 平然と江戸日本橋を出発してからもう3年がたち、そのHP作成も未着手。 それが急に思い立ち、2泊3日のスケジュールで中山道を再び歩くことにしてしまった。 前回は高崎駅まで歩いたのでそこから出発すべきであったが、翌日の碓氷峠を明るいうちに登りたかったので、 安全をみて、今日の距離を短縮するため信越本線高崎駅から電車で2つ目の横川よりの群馬八幡駅から歩いた。 |

||||||||||||

| .. | ||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| 高崎駅からの朝の通学電車は、男女の高校生で超満員でガヤガヤワイワイでうるさい。 あるフットチョ女子学生などは、その満員電車の床に腰を下して立ち膝して大きな声で携帯電話。 その会話となると「テメー」、「フザケンナヨー」などなどの日常会話。 こういう女学生たちが卒業して、日本を代表する美人になるのだと思ったら空恐ろしくなってしまった。 高崎市内の群馬八幡駅に到着。時は7:33。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 線路沿に横川方面に歩き、踏切を渡って道なりに進み、18号線の少林寺入口交差点(写真左)に出て、 右折して、18号線(写真中)を西へ進む。 時は8:02。 200m先に現れるピンクの架橋は、横断歩道。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| その先八幡大門信号交差点(写真左)で、右折すると大鳥居の八幡大門通り(写真中)で、 その先約800mのところに「八幡太郎が奥州下向の時一宿」したという上野国一社八幡宮がある。 鳥居の手前右側ごみ置き場のところにある石碑群の「杉並木を偲ぶ碑」では、 「この八幡宮参道には鎌倉時代からの杉並木があったが、昭和43年に枯れ伐採されて消えてしまった」 と嘆いている。 ところで街道を歩いていると、町にある史跡などの前のスペースは、ゴミ置場、駐輪駐車などなど有効に利用されていて、なかなか史跡に近づけないことが多いが、マア仕方がないとしますか。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 大門交差点を直進し、すぐ高崎市から安中市に入り、右側ミツウロコ脇の用水路(写真左)の橋上に 享和2年(1802)建立の「坂東 秩父 西国 橋供養」と刻まれた寒念仏橋供養碑がある。 板鼻宿の木嶋七郎佐衛門が、中山道を横切る小川に石橋をかけ、旅の安全を祈って建てた供養碑です。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 18号線の左手は土手で遮られて見えないが、碓氷川が流れている。 久し振りの街道歩きでなかなか足の調子がでないまま、 板鼻下町信号交差点(写真左)で右折し、 すぐ横断歩道(写真中)を渡り直進し18号線と並行の右手の道を進む。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 1分ほど進み、横断歩道を渡り赤いつつじが似合う左手の道(写真左)を進む。 この真紅のつつじ(写真中)は正に目印、その脇に「中山道 板鼻宿0.5km 高崎宿5.6km」道標。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| すぐ先右側に異人館(写真左)の看板がかかる建物。 現場では確かに異人的と納得したが、写真では平凡な建物で、さて何の商売をしていたっけ? その先の右側の小川と塀の三角地帯に、双体道祖神を中に挟んで石碑が三つ並ぶ。 |

||||||||||||

| 板鼻宿:宿場は本陣1軒脇本陣1軒で、旅籠は60軒ほどと多く商店・茶屋は90軒も並んでいた。 宿場はずれの碓氷川の渡し場は、水高の要害地の徒歩渡しで中山道一の難所であり、 増水の川留めで多くの旅人が宿に逗留するために宿場は繁盛した。 幕末には天領として幕府直轄地となる。 木島本陣跡の公民館には、皇女和宮が宿泊した旧本陣書院が残されている。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| その先の信越本線第九中仙道踏切(写真左)に、突然電車が通過。 踏切を越えると、正面はまっすぐな通り(写真中)。 最初の信号交差点の右角に、「中山道 板鼻宿」道標があり、ここから板鼻宿へ入る。 時は8:45。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 信号の先の左側に板鼻郵便局(写真左)があり、インターネットでここは脇本陣跡という人がいたので、 あちこちその証を探したが不明。 郵便局の局長に尋ねたら、それは「間違い」とのことで、問題解決。 全く人通りのない宿場通りを進み、右側に旧家(写真中)の建物が並ぶ。 宿場通りの中ほどの信号機は、「板鼻宿」でとてもわかりやすい名称で納得。 この頃左目に異物が入ったようで、突然目がごろごろし始めた。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| その先の右側「安中市板鼻公民館」入口花壇に、まだ新しい「(木埼)本陣跡」碑(写真左)が立っている。 入口から中に入り、公民館の右奥に窓を閉め切った旧本陣書院(写真中)がある。 木崎家本陣の数百年前に建設されたの付属書院であったもので当時の面影が残っており、 皇女和宮が降嫁のため江戸へ向う途中1861年(文久元)11月10日この書院に一泊している。 書院裏を流れる板鼻堰用水路は約400年前に開鑿されたもので、鷹之巣山麓から鳥川まで延長15kmに達する。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 街道に戻り先に進み、、左側の子小さないたはな公園の一角にシャレたトイレ(写真左)。 このとき異物の入った左目はゴロゴロでとても痛く、このトイレの外部水道でゴシゴシ洗ったがダメ。 公園の反対側の広場に、左から順に青面金剛、猿田彦天神、双体道祖神(写真中)。 周囲の様子からして、バラバラにあったものをここにまとめたものではないかと思う。 街道に戻り、右側には水を一杯にして流れる一級河川板鼻川であるが、どう見ても用水路。 この辺りで宿場通りは終わり。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| その先のゆるい坂道(写真左)を上り、県道171号線の鷹之巣東信号交差点に出る。 旧中山道は171号線を横断して直進するが、途中道が消滅しまた碓氷川の渡船がないので、 171号線を左折して鷹之巣橋を渡って進む。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 碓氷川にかかる鷹之巣橋(写真左)から、旧道が渡船した右手の碓氷川の上流。 現在は川底の石が露出しているほど浅い川であるが、当時はそれなりの川の流れがあったと思う。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 橋を渡り切り中宿信号交差点(写真左)から右折し、 細い舗装道を進み、丁字路で先ほど消滅した旧中山道と合流して左折して進む。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| ひっそりとした通り(写真中)は何故か当時の面影が残っているようにも思える。 数分進み、通りの中ほどの藤野屋商店の十字路の左側角、 中山道の面に「庚申塔」、左折する道の面に「是従 一宮 大日 街道」と刻まれている道標(写真左)が立っている。 その先で道は2つに分かれ、右の道を進む。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 突当りの碓氷川の石積堤防(写真中)のところで旧中山道は消滅する。 堤防手前の左側の民家の敷地角に石碑(写真左)があり、写真左「蠶養神」、写真右「道祖神」。 むずかしい漢字の蠶は「かいこ」と読み、昔この辺りでは養蚕が盛んだった名残。 右側には堤防をバックに「中山道 安中宿1.2km 板鼻宿1.2km」道標。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 左折して堤防沿(写真左)いに進み、続いて堤防上にあがり進む。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 橋の近くで左に降りて民家の庭の細い側溝の上を通って道に出て、久芳橋(写真中)へ上がる。 橋の上から左手丘の上には、昔公害で有名になった東邦亜鉛工場(写真左)が見える。 右手の碓氷川は当時渡船したところ。 |

||||||||||||

| 安中宿:安中はその昔、野後という地名であったが、 1559年(永禄2)越後新発田から移った安中忠政が城を築いて安中城と称したことから、 安中の名前で呼ばれるようになった。 1615年(元和元)伊井直勝が下野尻村から上野尻村までの約407mの細長い町を作り ここに65軒の家を建て伝馬宿としたのが、安中宿の始まり。 本陣1、脇本陣2、旅籠は17軒あり、城下町でもあったが、 宿駅の規模は1856年(安政3)の記録では高崎宿が1,759人、松井田宿が1,667人に対して、 安中宿はわずか383人(男162人)ととても小さな宿場であった。 そのため中山道の定式人馬の50人、50匹の役務を果たすのが難しく、それぞれ半減の特例を受けていた。 なお安中は1783年(天明3)の浅間山大爆発で壊滅的な被害を受けている。 安政遠足 (あんせいとおあし):安中藩が安政年間(1854〜1859)に士族、住民の士気を鼓舞するため始めたマラソンで、(現在は文化会館)を出発して松井田、横川、坂本を経て碓氷峠の熊野神社までの約29kmを走るレース。 現在も「安政遠足侍マラソン」として毎年5月の第2日曜日に開催されていて、 日本マラソンの発祥の地と言われている。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 久芳橋を渡り、安中町に入り18号線にかかる横断歩道橋(写真左)を渡る。 (歩道橋上から)下野尻信号交差点(写真中)の18号線から左に別れる道が、先ほど消滅した旧中山道となる。 歩道橋を下るとすぐ左折して、県道48号線の旧中山道をまっすぐ進む。 安中宿の下木戸跡が下野尻郵便局敷地にあるというが、郵便局が見当たらない。 廃止になっているのかも知れず、下野尻地内のこの辺りからもう安中宿に入っているのかもしれない。 時は9:58 このころ異物の入った目はゴロゴロ、涙ポロポロで痛くて片目が開けられない。 この辺りに眼医者があるはずもなく、今日はもうこれで旅は中止かもと思う。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 左側奥に古い土蔵(写真左)があり、当時のもののよう。 たまたま酒屋があったので、アルコールを買うとともに眼科がないかと尋ねると、 その先の100円ショップの交差点(写真中)を右に入ったところにあるとのこと。 助かったと急ぎ、その「ふたば眼科医院」に飛び込んだら先客が7.8人。 これでは1時間くらい待たされると思ったら、全員抜きですぐ診察してもらいました。 旅人に対する親切なんですね、感謝します。 原因は黒い小さな異物が入ったためで、除去して目薬もらい全快。 このとき健康保険証を携帯していてよかったと、つくづく思いました。 交差点に戻り、ついでに100円ショップでカラーボールペンの予備を買うことにしてびっくり。 なんと4色ボールペンが6本で100円とのこと。100円ショップで世の中の価値観が変わりました。 交差点を過ぎ、樹齢1000年の大ケヤキのある熊野神社への参道看板。 熊野神社は安中市の重用指定文化財で、1559年(永禄2)安中越中守忠政が安中城を築城した時、 城の守護神として勧請した。 明治以前は熊野大権現とよばれていたが、明治初期の廃仏毀釈により、熊野神社になり近郊の総鎮守となった。 注:碓氷峠の熊野神社とは直接関係ないよう。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 電柱に「伝馬町」標識(写真中)がかかっている通りは、左側に当時の面影を残す建物(写真左)が並ぶ。 安中藩初代藩主、井伊直勝の母親(父井伊直政の妻)の墓がある大泉寺。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 道の反対側の郵便局敷地内に、安中宿本陣跡碑(写真左)。但し駐車などでちょっとわかりにくい場所。 続いてその先右側の川上食堂左横小路奥(写真中)に、「市川忠房の生祠」がある本当に小さな三社神社。 わずか男が162人という小世帯の安中宿場では、定められた宿場機能を果たすため常時その1/3を動員しなければならず、生死にかかわる窮状を嘆願され1882年(文政5)当時の江戸幕府道中奉行の市川忠房が、特例でその役を半分に減らして救った。住民は感謝して、「生」前に市川忠房の「祠」を建てて祀った。 当時の中山道宿場の50人50匹を常備しなかれならないという役務は 小さな宿場のどこでも大変な生活の負担だったと思う。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 先に進み、伝馬町信号交差点(写真左)で寄り道をするため右折し坂道を上る。 坂の途中左側に突然「使者場入口」標札(写真左中)。さてさてこれは何のこと? 坂の突当りに、明治44年(1911)再建旧碓氷郡役所でほとんどが当時のまま保存されているという。 郡役所の左側の道を挟んで、1878年(明治11)日本人が創立した日本初のキリスト教会「安中教会」。 1919年(大正8)教会設立の中心となった新島襄召天30年を記念し、新島襄記念会堂が建てられた。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 伝馬町交差点に戻り、なだらかな坂道(写真中)を上る。 右側の1832年(天保3)創業の味噌・醤油醸造の有田屋(写真右)は、 明治、大正、昭和の3代に亘って日本の教育、社会、文化に貢献した多数の人物を輩出し、 3代目当主湯浅治郎は1872年(明治5)日本最初の私立図書館、便覧社を創設したことでも知られる。 道の左側に明治20年に焼失た便覧舎跡碑がある。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| すぐ先の細い道を左折、約100mほどのところにある竜昌寺は日本で初めて百八つの鐘を搗いた寺。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 街道に戻り、その先左側歩道に大きな「質や」看板(写真左)。 そのものズバリの懐かしい名前、歩行者は避けて通れません。 続いて左側の安中上野尻郵便局敷地に安中大木戸跡碑(写真中)があり、この辺りまでが宿場通り。 道はまたゆるい上り坂となり、右側には今日初めて出会った常夜燈、美形です。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| その数分先の左側に「新島襄先生旧住宅入口」石碑(写真左)があり、さて住宅はどこに。 安中市に入ると、頻繁に新島襄の名前が出てくる。 同志社大学の創始者の新島襄は江戸神田一ツ橋の安中藩邸で生まれたが、 安中の地には密航先のアメリカから帰国したあと3週間ほど滞在したところだという。 その程度の住居でも、やはり歴史的に貴重なんでしょうね。 石碑の右側に、1847年(弘化4)建立の道祖神(写真左)。 その先右側に「昭和八年文部大臣指定」「天然記念物安中原市ノ杉並木」石碑(写真中)。 杉は江戸時代初期に植樹されたもので1844年(天保15)731本あったものが、 現在は姿かたち全く消えてしまっている。 ちなみに文部大臣が指定した昭和8年には321本あったという。 杉のない並木を進み、安中実業高校前信号交差点手前右側に「原市の杉並木 直進」標識。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 国道18号線との交差点を直進した原市の中山道(写真中)はゆるい上り坂で、閑静な住宅地の中を進む。 左側に歴史を感じさせる白壁土蔵(写真左)。 そして杉並木となるが、まだ樹齢の若い杉で将来が楽しみ。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 右側に高級料亭を思わせるような「並木苑」(写真左)。もう私には無縁の存在となったかと思うと寂しい。 いつの間にか杉並木は途絶え、右側に「中山道 松井田宿6.4km 安中宿2.7km」道標(写真中)。 その先左側に「天然記念物安中原市ノ杉並木」石碑があり、ここまで並木が続いていたのであろう。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 並木の石碑から10分ほど進み、右側に「原市村戸長役場跡」表札(写真左)をかけた家から、車が出てくるところ。 現在も居住者がいるということでしょうか。 左側の民家の敷地に、原市高札場跡案内板(写真中)。 続いて左側に、道に並行な祠。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 其の先右側に、安中原市郵便局に接して「山本有所旧宅跡」標札(写真左)。 ちなみに山本有所は明治19年晩香堂刊の「磯部鉱泉繁盛記」著者。 この通りは古い建物、なまこ壁土蔵などが並び当時の街道の情緒が残っている。 なお晩香堂書店(写真右)は原市に健在で、写真の緑色建物がそれである。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 晩香堂を過ぎた十字路から、中山道はゆるい下り坂の県道216号線(写真中)となり、 原市第二中学校を過ぎた右側に「中山道 松井田宿4.9km 安中宿4.2km」道標。 その先坂の途中左側に、白壁と連子格子が美しい「八本木旧立場茶屋」跡(写真左)。 道の反対の右側に、市指定重要文化財八本木延命地蔵菩薩像尊がある。 総高1.15mの像は室町時代初期の作品で、日本三地蔵(新発田、壬生、八本木)の一つといわれている。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| のどかな街道を、当時もかくあらんと思いつつ歩くが、 久し振りの街道歩きでスタートしたときから調子がまだ上がらずなかなかスピードに乗れない。 地蔵尊から約20分ほどのところに立派な石垣(写真左)。今時こんな大きな石垣はなかなか拝見できない。 「中山道 松井田宿3.4km 安中宿5.7km」道標。 道中の道標を振り返ってみると「松井田宿4.4km」「松井田宿3.9km」と0.5km置きに設置されていたことを今頃初めて知った。 定間隔にあることは歩く速さの目安になるし、また次宿への距離が短縮していくことを知ることは 励みにもなりとても助かる。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| その先の右側に新しい石鳥居の村社日枝神社と自性寺が参道を挟んで並んでいる。 村社日枝神社は、古文書の絵図にも記載されているが創建不祥で現社殿は明治44年に再建されたもの。 自性寺は新島襄先祖菩提寺で、アメリカにわたり英詩の訳で知られた地元の磯貝雲峰の墓もある。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 道はゆるい上り坂(写真左)となり、 この辺りから道の正面に独特の険しい表情をした妙義山の姿がはっきり見えるようになる。 相当内陸深いところに来たことを認識する。 路傍の右側に、ミツバツツジをバックに1774年(安永3)建立の道祖神(右)と百番供養碑(写真中)が並ぶ。 供養碑脇に「中山道 松井田宿2.9km 安中宿6.2km」道標(写真中)で、次の宿場は近い! 右側の民家外壁に「磯貝雲峰旧宅跡」標札があり、 失礼ながら全国的にあまり知られていない人でも、如何に大切に扱っているかがわかる気がする。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 10数分進み、道は下りになり突当りの丁字路(写真左)で18号線と合流するが、 旧中山道はその手前の右側で坂道(写真中)を下り、自然恵まれた道を進む。 なお丁字路の左コーナーにコンビニがある。 地方ではなかなかコンビニを見つけることができないことが多く、ここで多数の缶ビールを仕入れる。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 今まで車道を歩いても、殆ど人間に出会うことはなかったが、 この道は舗装されているとは言え、人間を発見することも期待できそうもない自然環境。 坂を下り切ると丁字路(写真左)になり、ガードレールにある「安政遠足」矢印に従い左折して進む。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 道なり(写真左)に進み、前方にあろうことか乗用車が数台たむろしているではないか! 信じられない気持で坂道を上り、盗難車の大量乗り捨てかと近づけば、どうも近くの川で魚とりをしている模様。 車の横を直進し、道なりに右折して18号線の法面沿い(写真中)に進み、 突当りで左折して18号線ガードをくぐる。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| ガード(写真左)を出て、右折して坂道を下る。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| ここで寄り道をして、ガード手口から左折して坂を上り(写真左)18号線に出る。 ここからは、下に川の流れのある田園風景(写真中)、遠くには妙義山のシルエット、 えも言われない至福の景観。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 元の道に戻りひっそりした坂道(写真左)を下り、右側空地に多数の石碑群(写真中)が並ぶがどうも墓のよう。 街道脇に墓とは?国道18号線などを建設したときに他から移設してきたのではないだろうか。 道は突当りで車道と合流し、左折して松井田の市街へ進む。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| ちょっと進むと右側に、お馴染の「中山道 松井田宿0.9km 安中宿8.2km」道標(写真左)。 その先の「松永工業」前のポールに、妙義山案内標識(写真中)で500m先から左折とある。 ちなみにこの地から見る妙義山の姿は、国道18号線からの妙義山と殆ど同じ。 |

||||||||||||

| 松井田宿:江戸時代に宿場が成立する以前から、古くから松井田の庄として開けていたところで、 戦国時代は関東の守りの最前線という役割を担っていた。 また城下町でもあり1551年(天文20)頃安中越前守忠政が松井田城を築城した。 宿場は本陣2、脇本陣2であったが、旅籠14軒と少なく、 これは日があるうちに面倒な碓氷関所を越しておきたいと、 松井田宿に泊まらず通過する大名や旅人が多かったため。 宿場は「米宿」と呼ばれるほど、信州各藩の米が集められ、江戸へと運ばれていた。 現在は、当時の面影を残す建物が多少ある程度で、本陣跡など史跡は殆ど見当たらない。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 道標から10数分先の下町信号交差点で、左からの県道217号線と合流して進む。 交差点を渡った左のコーナーに、 「中山道 松井田宿→」道標のあるところは下木戸があった辺りで、宿場通りの始まり。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 下町交差点を過ぎた道の両側にそれぞれ本陣があったようであるが、全くその形跡を発見できず。 数分先の左側の丁字路コーナーに、「妙義登山口」袖看板を掲げている「かんべや」(写真左)。 その先左側丁字路入口に、西上州十四番札所である崇徳寺石柱(写真中)。 頭上に「音楽装置付」信号機。 他の信号機と同じ平凡なメロデーであったが、この信号機だけ特に表示があるのは果たして・・・・? |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 宿場通りはゆるい上り坂で、本陣跡、史跡などそれなりに探してみたが 案内標識もなく全然見つけることができず、寂しい宿場町であった。 ただ通りの両側には古い建物が残されていて、旧街道の雰囲気はそことなく漂う。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 市街地を過ぎ、ゆうあい館前横断歩道橋(写真左)の右橋脚のところに 「中山道 松井田宿 →」道標があるところは上木戸があったあたりで、宿場通りはここまで。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 県道217号線をしばらく進み、右側に「中山道 坂本宿7.8km 松井田宿0.5km」道標(写真左)。 次宿坂本宿へ向けて、道標も再出発。 さらに7分ほど先の右側、「山崎農機店」敷地角に庚申(左)と不明石碑が並ぶ。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| その先西松井田駅前信号交差点で県道は分かれ、 交通標識(写真左)は、左折は221号線で西松井田駅方面へ、右折は33号線で倉渕方面へ、 中山道は217号線を直進する。 信号を過ぎると右側に長い石垣(写真右)がありその左端に、 関東一の道場という意味の「関左法窟」という額をかけた補陀寺山門。 境内には松井田城主だった大導寺政繁の墓がある。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| すぐ先の松井田警察署の手前で、217号線と分かれ、左折して細い道(写真左)を下る。 人通りの皆無の道を、正面の妙義山(写真中)に向かって道なり進む。 ここで見る妙義山の山の形は、これまでより鋭角になっている。 旧中山道は、信越本線踏切で横断して妙義山の方角へ進むが、 現在は道が消滅しているので、そのまま踏切を渡らないで線路沿いに進む。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 線路沿い(写真左)に数分進み、突当りで左折して踏切を渡り、 反対側の線路沿いに、続いて18号線沿いに進む。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 18号線の五料第一地下道前のところの丁字路(写真左)で、 左折する道を下り、突当りで先ほど消滅した旧中山道と合流(写真中)して、 右折してゆるい坂道を上る。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 突当りで18号線と合流(写真左)し、左折する。 合流点手前右の三角地帯に、1827年(文政10)建立二十三夜塔などの石碑(写真中)、 そして「中山道 坂本宿6.0km 松井田宿2.3km」道標(写真中)。 18号線を進み上信越自動車道高架下をくぐる。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 高架下(写真左)を通り抜け、すぐ右折して高架沿いに道なり進む。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 集落に入り、右側の「Hair Pit Tin」理容店(写真中)の敷地に二十三夜塔と庚申の石碑(写真左)が並ぶ。 こんな大きな石碑をよくぞ庭においてあるものだと思のは、猫の額の我家の庭を思う故? その先の右側の小路を入ると、左の空き地に「安中藩 板倉伊豫守領分五料村高札場跡」立看板。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| さらに奥に進み信越本線「お東踏切」を渡ると正面に、 「群馬県指定史跡 五料の茶屋本陣お東」石柱(写真中)があり、右手奥に「お東」建物(写真右)。 左手へ進むと「群馬県指定史跡 五料の茶屋本陣お西」石柱があり、赤いポスト左脇が入口。 茶屋本陣とは、中山道を通行する江戸時代の大名や公家が休憩や昼食をした名主屋敷で、 「本陣」のような宿泊用施設ではない。 五料の茶屋本陣は2軒あり、両家とも中島姓であったため「お西」「お東」と呼んだ。 1601年(慶長6)の記録によると、その頃すでに両家とも五料村の代々名主役(二人名主制)を勤め、 1836年(天保7)以降は一年交代で名主役を勤めている。 現在の建物は、以前大火で焼失したので、両家とも1806年(文化3)に同時に再建したもの。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 中山道に戻り、周囲には住宅もなくなる辺りで信越本線榎踏切(写真左)を渡り坂道(写真中)を上る。 急な丸山坂となり、左側に1740年(元文5)建立の青面金剛塔と小さな石造群。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| その先右側に妙義山をバックにした、逆光の夜泣き地蔵と茶釜石(写真左)。 夜泣き地蔵:昔この辺を通った馬方が荷物のバランスをとるため道の傍らに落ちていた地蔵の首を拾い、 馬の背にくくりつけて深谷あたりまで行った。 積荷を降ろしたのでいらなくなった地蔵の首を捨ててしまったところ、 その首が夜な夜な「五料恋しや」と泣くので深谷の人がこれを哀れみ五料まで戻して、 地蔵の胴の上に乗せたところ泣き止んだという。 それから夜泣き地蔵と言うようになった。 茶釜石:旧中山道丸山坂の上にあったもので、 この石を叩くと空の茶釜のような音がすることから名付けられた。 五料の7不思議の1つ。 ここを通った太田蜀山人が次の狂歌を作ったという。 「御料(五両)では、あんまり高い(位置が高い)茶釜石 音打(値うち)を聞いて通る旅人」 上り坂を通り、下り坂となり道が2つに分かれところ(写真中)は、右手の下る道を進む。 その分かれ道のところに、「中山道 坂本宿5.0km 松井田宿3.3km」道標(写真中)。 道なりに左回りに下って行く。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 左手に見る妙義山(写真左)は、また違った山影。左(写真中)ひだりへと下り、下って行く。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 随分下ってきたところに、「中山道 坂本宿4.5km 松井田宿3.8km」道標(写真左)。 次に右側草むらに「馬頭観世音」碑(写真中)。 さらに下る。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 信越本線沿の道(写真左)に出て、進む。 旧中山道は碓氷神社手前から、 線路の反対側にあるJA建物脇で国道18号線から分かれる細い道を結ぶ道であるが、 現在は線路で分断されている。 そのまま線路沿いに進み、右側に碓氷神社鳥居(写真中)。 創立不祥、慶安年間(1648〜52)に社殿を改築し碓氷峠熊野神社の里宮として碓氷神社と呼ぶようになった。 伝説 ・建久年間(1190〜99)源頼朝が浅間の牧狩りの折、当神社に祈願し御所を置いたので、この地を御所平と呼ぶようになった。 その先の右側に、二十三夜(右)と庚申塔の碑が並ぶ。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| その先で左折し、高墓踏切(写真左)で信越本線を渡り、 続いて国道18号線を横断して細い道に入り突当りの白井小学校の前で旧中山道と合流(写真中)し、 右折してゆるい坂道を上る。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 小学校の門扉に「熊出没注意」(写真左)、さらに進み電柱に「熊出没注意」(写真右) 写真のような町中の通りに、頻繁に熊注意報とは!! あなおそろしやで、歩きをスピードアップ。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 突当りで18号線と合流(写真左)し、左折する。 合流手前の右側空き地に、 右から順に道祖神、?、道祖神、庚申の碑(写真中)が並び、 左手奥にのんびり日向っぼっこしている双体道祖神、日本人にはこれが一番。心が和みます。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| すぐ小山沢川にかかる小山沢側道橋(写真左)を渡り、 小山沢信号で18号線と分かれ左手の道(写真中)を進む。 ゆるい上り坂道を数分進み、突当りで再度18号線と合流して、左折する。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 合流手前の右側空地に、「百合若大臣の足痕石」説明紙貼付白板(写真左)。 木には、「2つの風穴」写真(写真左)が紐でぶら下げてある。 観光用としてはちょっとお粗末なやり方であるが、地元有志の精一杯のサービスなのかも知れない。 百合若大臣の足痕石:空地に上がへこんだ石があるが、 昔力の強い百合若大臣という大男がいて、大きな弓と長い矢で川向うの山を射抜こうとして、 後足を踏ん張った時にできた踏みつぶした跡のへこみだという。 このとき使った弓と矢は、妙義神社に奉納されているとのこと。 ただ現地ではいろいろな石があり、どれが該当する石か残念ながら確認できなかった。 2つの風穴:これを見ていた百合若大臣の家来が、 負けてはならないと腰にぶら下げていたおむすびを力一杯に放り投げたら、 山に2つの穴があいたという。 この2つの穴は現在もここから夜空の星のように見え、この山を「風穴岳」と呼ぶようになった。 現場にぶら下がっている写真は、この風穴岳の写真だと思うがとても険しい山である。 18号線は左側にガードレールでしっかりガードされた歩道(写真中)があり、安心して歩ける。 左手は崖下で、山間の川が流れるさまは、今まさに日が落ちなんとするけだるい表情。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 下横川信号のところに、飛脚の絵のある「旧中山道 →」ガイドポール(写真左)が立っている。 ガイドに従い横断歩道を渡り、続いて信越本線第15中仙道踏切(写真中)を渡り、 道なりに左折して信越本線沿いに坂を上る。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 右側に、5/13(日)「安政遠足サムライマラソン」交通規制立看板(写真左)。 5/13は、今日から2週間後。 仮装で走る人も多く楽しいマラソンと聞く。 道は平坦になり、雰囲気も明らかに横川の町に入っている気配。 右側に、「中山道 坂本宿2.5km 松井田宿5.8km」道標(写真中)。 近くに子供をあやしている地元の若奥さんに尋ねたら、この道標は数年前に作られたとのこと。 道標が整備されてから歩いてよかったと思う。道々頼りに、励ましになったこの道標に改めて感謝。 夕暮れの、真っ赤なベニカナメモチ。 もう横川駅前の極近くに来ている。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| 横川駅前にある、「釜めしの萩野屋」角で今日の旅は終わり。 時は16:51。 久し振りの街道歩きで、歩き方の調子がでず時間がかかってしまった。 荻野屋角から左折し、JR横川駅から磯部駅に戻り磯部温泉で露天風呂に入りました。 |

||||||||||||

|

||||||||||||