|

||||||||||||||||

| この区間は松井田宿に引き続き、2007年4月27日に歩いた。 | ||||||||||||||||

| 今日は熊が出没するという私にとっては恐怖の碓氷峠越え。 横浜を出発前に地元の松井田役場に電話で問い合わせたら「碓氷峠の山は熊の生息地であるが、 今年はまだ出没は聞いていない。」とのこと。 熊が確かにいるということが分ったので、 熊よけに東京浅草仲見世で上品で可愛い透き通るような音を出す鈴を2コ買ったのであった。 群馬県側の碓氷峠は、毎年5月第2日曜日に開催される「安政遠足(とおあし)」のために道標や道が整備されていて迷うことがなかったが、シーズンでなかったのかクマやヘビなどの動物、 そして人間にも全く出会うことのない初冬を思わせる褐色の寂しい峠であった。 碓氷峠の頂上は群馬県と長野県の県境となっていて、 神社境内や見晴台広場にはキチンとその境界が示されている。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 2007.4.27前日宿泊した磯部温泉からJR信越本線横川駅(写真左)に9:46到着。 ちなみに長野新幹線ができてから、信越本線はこの横川駅が終点駅とり以降は廃線となった。 駅前の小さな広場に日本最大の難所の横川〜軽井沢間を走った機関車「EF63-3号」動輪が展示されている。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 駅前を直進し、昨日の終点峠の釜めし 萩野屋の看板のある角に出て、 左折して県道92号線の中山道を西へ向かう。 空は真っ青でこの世は私のために!とルンルン気分で出発。(ただ午後からは曇り空となり残念) 少し歩いた矢野澤橋の手前右の空地に、庚申塔(右端)、二十三夜塔(右から3番目)などの石碑群に混じり、 「六三郎三百五十一回塔」碑(右から4番目)は果たして何を意味するものか。 ちょっとルンルン気分になりすぎ、途中右側に「横川茶屋本陣跡」があるのを見過ごしてしまった。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| さらにその先右側のガレージ脇に、碓井関所跡東門の位置(安中藩管理)白杭碑(写真左)が立ち、 続いて右手高台に碓氷関所跡がある。 関所跡の門は復元された東門で、門柱、門扉は当時のものを使用している。 碓氷関所:899年(昌泰2)碓氷峠の刎石山に群盗取締のため設置されたのが始まりで、 江戸時代の元和年間(1615〜1623)に「入り鉄砲に出女」取締のためこの地に移され、 1869年(明治2)に廃止されるまで、 東海道の箱根、新居(今切)、中山道の木曾福島と並ぶ幕府の防衛戦略上重要地点であった。 碓氷関所には、関門が東西にあり、西門は江戸幕府、東門は安中藩の管轄であった。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| その先の分かれ道(写真左)を直進し坂道を下り、 元信越線ガード下を潜って進み国道18号線と合流(写真中)して真直ぐ進む。 突当りで「川久保薬師坂」道標のある細い道に入り坂道を登る。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 坂の途中の左側に薬師の湧水と刻まれた石碑と祠(写真左)があり下の方から水が流れている。 空を仰ぐときれいな飛行機雲が青い空にくっきりと映えて、本当に今日はいい気分。 坂の頂上で国道18号線と再度合流し、右折する。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 合流点の右コーナーに、「中山道坂本宿0.9km 松井田宿7.4km」道標(写真左)が立っている。 ゆるい上り坂道の国道18号線を北西に進む。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 「坂本宿0.5km」道標を通り過ぎ、道端に咲く花のその前方に上信越自動車道高架(写真中)が見える。 高架手前の左側に原村の水の神を祀った水神宮(写真左)の小さな鳥居がひっそりと立っている。 高架下を潜ると、すぐ右手の高台に、「みんなのトイレ」看板のあるとてもきれいな公衆トイレ。 こんなにきれいなトイレだと、用がなくても入ってみたくなるから不思議。(但し入りませんでした。) |

||||||||||||||||

| 坂本宿:江戸日本橋から17番目の宿場で、本陣2軒、脇本陣4軒。 成り立ちは他の宿駅のように既存の集落を整備したものではなく、 1625年碓氷山麓に付近の住民を移住させ新規に道路と用水路を造成して設置された。 道の両側には160軒の家々が立ち並び、間口は7間か3間半のどちらかで、 平入り出梁の2階建てに切妻平屋を付した建物に統一した、あくまでも人工的造作の宿駅であった。 難所の碓氷峠、厳しい碓氷関所をそれぞれ通り抜けてた旅人で、旅籠は盛況で宿場は賑わったという。 まっすぐな宿場通りは、そのまま国道18号線として使われている。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 高架から数分歩くと、左側に「坂本宿」標柱(写真中)が立ちその脇に「下木戸跡」案内板(写真左)。 ここから約713mの宿場通り(写真中)が刎石山(はねいしやま)に向かって真直ぐ伸びている。 当時は道幅14.8mあり中央に巾1.3mの用水が流れ、 その両側に本陣、脇本陣、旅籠、それに商家160軒が屋号看板をかかげ賑わっていたという。 宿場通りは庭先に、道端に、いろいろな花が咲き乱れ目を楽しませてくれるとてもきれいな通りである。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 通りの右側に並ぶ「米屋」(写真左)、「中澤屋」(写真中)などの屋号看板のかかった当時の面影が残る建物。 奥まったところにある古そうな土蔵。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 通りの左側には本陣が並び、 「金井本陣跡」(写真左)、坂本小学校発祥碑が並ぶ「佐藤本陣跡」(写真中)、「脇本陣みまがや跡」。 金井本陣は、1861年(文久元)11月9日徳川家に降嫁すす皇女和宮が宿泊したところで、 付添、迎えの人たち3万人の人出で坂本宿は溢れかえったという。 皇女和宮の詠歌「都出て幾日来にけん東路や思えば長き旅の行すゑ」 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

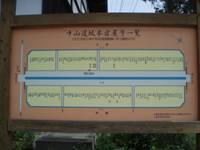

| 通りの中ほどの坂本信号交差点(写真左)右側に、皇女和宮の宿泊当時の「坂本宿屋号一覧」看板がある。 現在は当時あった位置にある建物に、前述の写真のように全ての屋号看板を復活させている。 通りの正面に見えている標高810mの刎石山頂(写真左)は、碓氷峠へ登る途中に通ることになる。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 通りの右側には脇本陣が並び、 信号手前に「永井脇本陣跡」(写真左)、続いて公民館となている「酒屋脇本陣跡」(写真中)。 続いて坂本宿の代表的な旅籠の面影を残す「かぎや」の建物は、上品でスケールの大きさを感じさせる。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 宿場通りはずれ右側に、上木戸跡の黒い「坂本宿」標柱手前に石碑が2つ(写真左)並び 写真右は当時ここに橋があったことを示す文政5年(1822)建立の橋供養碑。 左の石碑には「常夜」と刻まれているが、多分常夜燈の残骸であろう。 その先の芭蕉句碑(写真中)は、刎石山頂から移設したもので、「ひとつ脱てうしろに負ひぬ衣かへ」。 続いて、坂本八幡宮。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 「小諸34km 軽井沢17km」交通標識(写真左)を通り過ぎると、18号線は右にカーブする。 旧中山道はカーブで18号線と分れ、浄水場脇の細い道(写真中)を直進し、 その先のカーブも「安政遠足」看板に従い、さらに浄水場脇道(写真右)を進む。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 道は極端に細くなり、浄水場のはずれで18号線の高い法面にぶつかり(写真左)、 道なりに左折して法面沿い(写真中)に進む。 道は草むらとなり、その途中で右の18号線へ登る階段があり、さらに進むと鬱蒼とした道で不安になる。 この先どうも怪しいと、引き返して浄水場で作業していた3人の男性に道を尋ねた。 作業員いわく「自分たちは旧中山道など歩いたことがないから分らない」とのこと。 それならばと、とにかく先ほどの階段を登って見ることにした。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 途中階段がなくなり1分ほど登ると、18号線の向うに碓氷峠の登り口(写真左)が見え、 18号線を横断して登り口にたどり着く。 |

||||||||||||||||

| 碓氷峠:標高1180mで中山道では和田峠(1600m)、鳥居峠(1197m)についで3番目に高い。 他に1000mを越える峠としては塩尻峠(1055m)がある。 峠の頂上に群馬県と長野県の県境があり、 群馬県側からの旧中山道は安政遠足で整備されて殆ど残されているが、道は急坂あり石場ありで険しい。 長野県側の旧中山道は殆ど消失していて、碓井峠遊覧歩道に一部その面影を残しているように見える。 碓氷峠の山道は、時期が早かったのか極論すれば緑の少ない褐色のコース。 |

||||||||||||||||

| 安政遠足(あんせいとおあし):江戸時代(1855年)当時の安中藩主 板倉勝明が藩士の鍛錬のために 碓氷峠の熊野権現まで7里余りの中山道を徒歩競走させ、その着順を記録させたことがはじまりで、 日本のマラソンの発祥となっている。 現在も毎年5月の第2日曜日に開催され多数の仮装したランナーが走っている。 |

||||||||||||||||

| 群馬県側 (登り) | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 碓氷峠登り口(写真左)に辿りついたのが11:07で、横川駅から1時間20分もかかってしまった。 せいぜい1時間程度でこれるところであるが、坂本宿での写真撮りで時間をかけ過ぎたようである。 さてここからは私の恐怖の碓井峠越えのスタート。 横浜を出発するときに、東京浅草仲見世で買ってきた鈴(1コ380円)を2つ取り出し、その音色を確かめる。 直径2cmの小さな鈴であるが、姿は優美で、澄み切った上品な音色が遠くまで響く。 これなら熊はこの音色に聞きほれて私のところに近寄る時間などないはず、と確信。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 登り口から急坂となり、暗い林の中を鈴をカラカラ鳴らして登る。 緑の中を進むと言うよりは、初冬の枯葉の中を歩いているような気分。 道端には「安政遠足」道標が短い間隔で立っていて、道に迷わないだけでなく1人の寂しさを支えてくれる。 道がよく整備されていたので、笹子峠のように草むらで道が見えないという獣道のようなところは一切ない。 なお道の整備は、この2週間後の5月13日に開催される安政遠足のためであったようでもある。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 一気に7分ほど登り、 石垣跡の前に、碓氷関所の遠見番所で山越えを見張った「堂峰番所跡」案内板が立っている。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 右手上の大きな鉄塔下を通り、右側が崖の危険標識、濁流の通り道のような谷道、落石注意の標識。 危険や落石注意の標識は、峠頂上までのあいだ何度もなんども出てくる。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 火成岩が冷却・団結するときに柱状に割れて出来た柱状節理岩(写真左)を左に迂回し、 南無阿弥陀仏碑、大日碑、馬頭観音碑などが並ぶ石造物の前を通り、 碓氷峠最大の難所と言われる刎石坂へ向かう。 なお坂本宿の上木戸跡にあった芭蕉碑はこの辺にあったもの。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 大きな石ころが転がる崖っぷちの道(写真左)、石だらけの険しい道の刎石坂を一気に駆け上がる。 刎石坂を登りつめたところに、旅人の安全を見守っている「上り地蔵下り地蔵」案内板が立っている。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| その先は小さな広場(写真中)となっていて、 ここは「覗」(写真右)といい坂本宿を眼下に見下ろせる場所で、宿場通りの18号線が一直線に伸びている。 時は11:38で、登り口から30分ほど経過している。 体中汗だらけで、以降上着を脱いでアンダーシャツ1枚になる。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| いつの間にか空はうす曇となり、 大きな馬頭観音碑(写真左)、そして溶岩の割れ目から水蒸気で湿った風が噴出している風穴。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 薄暗い林(写真左)の中を進み、 右手後に「熊出没注意」標識と弘法大師から教えられて掘ったという弘法井戸。 恐怖の熊! すっかりわすれかけていた熊に、慌てて鈴をあたり一面に鳴り散らす。 そういえば登り口から全く人間に会わないことに気がついて、恐れおののく。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 熊に鈴の音をはっきり伝える努力をしながら、林の中を進む。 刎石茶屋跡(写真左)と四軒茶屋跡の案内板が並んで立っているが、これは同じもの。 ここは刎石山頂で、昔4軒の茶屋があり現在もその石垣が残っているという。 時は11:50、登り口から43分で刎石山頂上に到達。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| すぐ先に899年(昌泰2)群盗取締のため関所が設けられた場所という「碓氷峠関所跡」案内板(写真左)が立ち、 その脇に休憩所(写真左)。 休憩所階段脇に、「坂本宿2.5km 熊野神社6.4km」道標。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 尾根の上を歩く道が続き、両側が断崖絶壁の道(写真左)、「安政遠足 ゴールまで6.0km」道標。 ということは、熊野神社がゴールなので先ほどの道標から0.4km来たことになる。 その先で道が細く狭まったところは「堀切」(写真右)と呼ばれ、1950年(天正18)豊臣秀吉の小田原攻のとき、 松井田城主大道寺駿河守が両側を掘り切り道を狭くして北国勢を防戦した古戦場跡。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 山賊も出たという険しい切通の両端のそれぞれの岩の上に、 南向馬頭観世音(写真左)、次に文化15年(1818)建立北向馬頭観世音が建つている。 多分旅人の安全を見守っているのであろう。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 道(写真右)は平らになり、左手の山道に入るところに「一里塚」案内板が立っている。 この山道は慶長以前の旧道東山道で、途中に一里塚がつくられているという。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 安全柵のある崖道(写真左)を通り、 荒涼たる道を過ぎると小石がころがっている急坂となり「座頭ころがし(釜場)」案内板(写真中)が立っている。 当時は道の事情も悪く大変だったようであるが、現在は他の道にくらべて特に険しいという風には感じない。 短い座頭ころがし坂を登り道なりに右折してゆるい坂を登る。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 突然道脇にまだそんなに年月を経ていないような乗用車(Noプレートなし)(写真左)が捨てられている。 車でくるとすれば、山道の険しさからして峠からの下りの道(写真中)となるはずであるが、 その道でさえもとても車の通れるような道ではない。 何故そんなに努力までしてこんな山奥に車を捨てなければいけないのか、という疑問がどうしても残る。 そしてまた「熊出没注意」標識。慌ててやけに鈴を鳴らす。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| まばらな林の平らな道(写真左)を突当りで道なりに右折し、 正面突当りの小さな広場に「栗が原」案内板(写真中)が立っている。 ここは明治天皇巡幸道路と中山道の分かれる場所だというが、掲示がなく巡幸道路の位置が不明。 また明治8年にここに見回り方屯所が設置されたが、これが「交番」の始まりという。初めて知りました。 広場を左折し、「安政遠足 ゴール4.5km」道標を見て、時は12:36。 無我夢中で登ってきたので昼食のことなど全く忘れていたが、 横川駅以降コンビニなどがなく、食料も水も手当てできずで飲まず食わずあるが、登ることに支障なし。 地肌が落ちて、木の根がむき出しになっている崖道を通る。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| これまでの景観と違った杉並木(写真左)に入り、出口が見ないほど長い小鳥がさえずる道(写真左中)を進む。 5分ほど進んだ出口の手前右側の高いところに、入道くぼ馬頭観音が建っている。 杉並木出ると、周囲は明るくなり道はゆるい下り坂となり、馬込坂(写真右)という。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| その先右側に、「山中茶屋」案内板が立っている。 1662年(寛文2)には13軒の立場茶屋ができ、寺もあった。 明治の頃小学校もできたが、現在は屋敷跡、墓石塔、畑跡などが残っている。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| また道端右側に乗用車(写真左中)が捨てられていて、もう相当朽ちた状態。 その先の側溝のある細い道(写真左)を登り、突当りで左折して立派な雍壁に沿って(写真右中)進む。 雍壁の終わりで右折し、ゆるい坂道の途中に飯くい坂と呼ばれる「山中坂」案内板が立っている。 山中茶屋から子持山の山麓を通りを陣馬が原に向かって登る山中坂は急坂で、 坂本宿から登ってきた旅人は空腹ではダメで山中茶屋で飯を食った登ったという。 現在はそんなに急とは思えないが、なにしろいつまでも続く長い坂でこれまでの疲れがドット出てしまった。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 坂道(写真右中)は正面で突当り、右折してゆるい坂道(写真右)をさらに登り続ける。 突当り左手に小さな広場があり、奥に明らかに廃墟となった建物(写真右)と朽ちたバスに大きな塩ビ製ドラム。 数階建ての建物は明らかに保養所のようで、こんなところに誰が建てなのだろうか。何とか保険庁? |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 右折して3,4分の左側に老婆がいて旅人を苦しめたという「1つ家跡」案内板(写真左)が立ち、 数分先の道の広がったとこの左側に「陣馬が原」案内板(写真中)が立っている。 この辺りは太平記にある新田方と足利方との合戦、戦国時代の武田方と上杉方の合戦となった古戦場。 道の反対側には、「子持山」案内板が立っている。 この陣馬が原までの坂道を山中坂という。 なお旧中山道は陣馬が原案内板脇から左手に下る道(写真中)で峠の頂上まで続いていると言われているが、 現地にはその案内がないので、不明。 不確かさは怪我の元、そのまま真直ぐ行くことにしたが、言い訳を別にすると本心は怖いからやめたまで。 ここから進む道は和宮道といい、1861年皇女和宮が徳川家茂に嫁ぐために中山道を通ると決まった際 一部区間において中山道とは別の平易なルートが開拓され、これを和宮道称している。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 安政遠足道標が要所に立っていて、励ましとなりとても助かる。ゴールまで2.0km。 道の左下にまたも乗用車、それにパラソル。 先ほどのバスまでは車道だったのであれば、捨てられている車はむしろ少ないといえるのかも知れない。 比較的広くて殆ど平らな道を進む。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 道の両側に杭が立ち、 通過して後ろを振り返ると「危険 この道は通り抜けもUターンもできない」と「進入禁止」交通標識(写真左)。 すぐ先に「熊野神社1.2km 坂本宿7.6km 霧積温泉6.0km」道標(写真右)、 突当りで右手の霧積温泉からの道と合流し、左折して熊野神社へ進む。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 道は平坦でかつ車道(写真左)となり、「安政遠足ゴールまであと1.0km」道標が道端に横たわり、 閑静な道を進み、これまでみたことがない赤矢印の「熊野神社」道標でもうすぐそこと認識する。 この辺りで山頂から来る男女3人のグループに出会い、登り口から初めて会った人間。 ただクマにも会わず、ヘビにも会わず、全く動物とは縁のないよい山登りであった。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 左の道端に平安時代の源頼光に仕えた4天王の1人の碓氷貞光の父を祀った「碓氷貞兼霊社」案内板(写真中)。 崖下にはひっそりたたずむ霊社の小さな祠(写真左)。 さらに先に「一つ家の歌碑」案内板。 この先に1783年(天明3)浅間山大噴火で流出した「一つ家の歌碑」が復元されていて、 歌詞はすべて漢数字で「「八萬三千八三六九三三四七一八二 四五十三二四六百四億四六」 (やまみちはさむくさむしなひとつやに よごとみにしむももよおくしも) と刻まれている。 ただ流出した碑の拓本が残されていて、これによると 「八萬三千八三六九三三 四四一八二四五十二 四六百々四億四百」 (やまみちはさむくさみししひとつやによごとに しろくももよおくしも)とあり、少し違っている。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 道なりに右折し、右側に「仁王門跡碑」案内板(写真左)、 続いて国学者関橋守の作が刻まれている、1857年(安政4)建立の思婦石(写真左中)。 「ありし代にかへりみしてふ碓氷山 今も恋しき吾妻路のそら」と刻まれている。 さらに隣に、「野生動物(クマ)生息地域 熊は音に敏感で臆病です携帯ラジオ・鈴・仲間等の会話などで音をたてながら歩きましょう」看板そして可愛いクマの絵。安心しました。 その先で左折し、前方が開け2階建の建物。 |

||||||||||||||||

| 峠の頂上 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 碓氷峠山頂に到着。時は14:10で登り口から約3時間。 道は舗装され最初に目に入るのが「力餅」看板(写真左)。 今朝磯部温泉旅館を出発してから飲まず食わずであったが、慣れたことで特に食欲わかず食堂前を素通り。 食堂と住居の並ぶ道を進み神社鳥居前に到着。 参道入口には大きな「安政遠足決勝点」看板が立ち、道中励まされそしてお世話になったことに改めて感謝。 道に反対側には「上信国境」円柱(写真左中)が立ち、要するにここが群馬県と長野県の県境ということ。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 参道階段中心に県境(写真中)があり、2つの神社がある。 左側が長野県で熊野皇大神社、右側が群馬県で熊野神社。 階段を上りきると左側と右側に1688年(元禄元)建立「石の風車」一対(写真左、右)。 軽井沢問屋佐藤市右衛門が家紋の源氏車を刻んで奉納したもので、追分節で歌われ有名になったという。 「碓氷峠のあの風車 だれを待つやらくるくると」 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 正面には神社礼拝所があり、賽銭箱も県境を挟んで別々。私がどちらに賽銭を入れたかは神のみぞ知る。 熊野皇大神社境内に、県天然記念物樹齢800年のシナノキ(写真左) 熊野神社境内に、1354年(分和3)建立の多重塔。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 中山道に戻りゆるい坂道(写真中)を下り、 右側の碓氷山荘食堂敷地一角に数字歌碑(写真右)が立っている。 「四八八三十 一十八五二十百 万三三千二 五十四六一十八 三千百万四八四」 その脇に歌碑の意味の説明板がある。 「世は闇と人は言ふとも正道に 勤しなんば 道も迷はじ」 突当りで右折すると、車道で旧軽井沢銀座へ降りて行く。 ここで見晴台に立ち寄るため左折して進み、 碓氷遊覧歩道が記載されている「町内観光案内図」看板前を通る。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 遊覧歩道入口前を通り、近藤翁寄贈の立派な門を潜り見晴台に進む。 門の正面に見えるのは、きれいなトイレでちょいと借用。 見晴台広場の真ん中に延々と石柱を並べて県境(写真中)を表示してあったのには、正直ビックリ。 展望台の近くに、見晴台一帯の開発者近藤翁頌徳碑。 なお碑の「山深水寒」の筆者は鈴木大拙。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 展望台から見る山々。 今来た坂本宿の方に険しい妙義連山(写真左)、反対のこれから下る軽井沢の方になだらかな浅間山(写真右)。 浅間山からちょっと左側に軽井沢のシンボル離山(写真中)。 |

||||||||||||||||

| 長野県側 (下り) | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 下りの旧中山道は消滅している。 舗装している車道を避けて、 「町内観光案内図」に記載されている「碓氷遊覧歩道」で中山道合流点「二手橋」迄下る。 見晴台入口門手前にある遊歩道入口まで戻り、左折して遊歩道(写真左中)に入る。 時は14:59. 入口には可愛いクマの絵の入った「野生動物(クマ)生息地域」注意看板」忘れていた鈴をヤケに鳴らす。 「見晴台 旧軽井沢」道標(写真右中)がところどころに立っているので道に迷う心配はない。 時には草むらのような道(写真右)もあるが、土色一色は登りの道と同じ風景。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 緩急の坂道を下り、途中登って来た1組の若い男女に出合ったのが遊歩道での初めてで最後の人間。 入口から約30分ほどすると、新軽井沢への車道を横断する「鉄橋」(写真左)を渡り案内板に従い右折して進む。 道は険しい下り坂となり、小さな木の橋を次々渡って下る。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 崖道を進み、下方に小さな川の流れ(写真左中)、谷道を下り、16番目の木の橋を渡り、 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 小さな川(写真左)にかかる吊り橋を渡ると右手に別荘が見え、軽井沢別荘地帯に入る。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 道なりに左折して車道(写真左)を下り、十字路(写真中)で左折して別荘地帯を進む。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 突当りの丁字路(写真左)で左折し、舗装道路を下る。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 時は15:06。 矢ケ崎川(写真左)にかかる二手橋に到着。橋の手前にここにもきれいな公衆トイレ。 |

||||||||||||||||

| 軽井沢宿:江戸日本橋から18番目の宿場で、 本陣1、脇本陣4、旅籠は最盛期に100軒もあったとされる中山道で最も栄えた宿場であった。 明治後半宣教師により避暑地として紹介されてから、別荘地や観光地に変貌し、 当時の面影を残すものは殆どない。 現在あるつるや旅館は当時は茶屋であった。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 橋を渡り左折し並木の中の県道133号線(写真左)を進み、 右側に軽井沢別荘第一号「ショウハウス」掲示板があり礼拝堂横奥に建物が見える。 同敷地内にアレキサンダー・クロフト・ショウ氏記念碑(写真右中)。 ショウはカナダ生まれの宣教師で、 1886年(明治19)立ち寄り軽井沢を避暑地として広く紹介し、自らも別荘をたてて現在の軽井沢の基礎を作った。 その先左側に芭蕉150回忌で1843年(天保14)に建立された芭蕉句碑。 「馬をさへ ながむる雪の あした哉」 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 軽井沢の宿場通りに入ったと思われる辺りの右側につるや旅館(写真左)。 昔は茶屋であったが、明治以降旅館となり芥川龍之介、堀辰雄など多くの文人が宿泊したという。 私も今回宿泊しようと思ったが、一人旅には余りにも高価すぎて遠慮してしまった。 レンガ造通りの両側に低い建物が並ぶ軽井沢銀座に入り、当時の面影は全く残っていない。 通りの中ほど左側に、明治ツーバイホー的建築の軽井沢観光会館。 この辺りの右側に佐藤本陣があったはずであるが、その跡の気配なし。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 銀座の終わりの三叉路(写真左)で、旧軽井沢から新軽井沢へ進む。 三叉路で左折は軽井沢本通でJR軽井沢駅へ、 旧中山道は県道133号線と分れ直進し、離山通りに入り閑静な通りを進む。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 時は16:25。 ロータリー2駐車場看板のところで、今日の旅は終了。 恐怖の碓氷峠越えを無事に果たした喜びを心に、近くのホテルで身体を休めることにした。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||