|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| この区間は、軽井沢宿に引き続き2007.4.28に歩いた。 |

||||||||||||||

| この日の朝のテレビ天気予報では、夕方から雨とのこと。 それが沓掛宿の次の追分宿に入った正午頃に、突然雷、雨、風となりびしょ濡れ。 仕方なく旅を中止して、そのまま横浜に戻ってしまった。 横浜を出発したときの現地の天候は、旅の3日とも晴れであったがまたも裏切られてしまった。 私の少ない旅の経験では、連続4日間晴れを期待することは絶対に無理と思っている。 せいぜい3日間というところであるが、それも今回のように裏切られてしまうことも多々あり、 気象予報士よ猛勉強してほしい。 ところで碓氷峠頂上で、群馬県から長野県に入ったとたん中山道の道標が途絶えてしまった。 群馬県側のこれでもかこれでもかとの、道標に圧倒されたときがとても懐かしいし、 群馬県の中山道に愛着を覚える。 うがった見方をすれば、県民性の違いが出ているのかもしれない。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 昨日の終点、離山通りのロータリー2駐車場から9:00にスタート。 この時点では空はうす曇で、歩くには絶好の天候であった。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 車の通行も少ない静な通りを数分歩き、 6本の道路が交差している六本辻交差点(写真左)に出る。 ここから左折はJR軽井沢駅への道となる。 中山道は、正面のどこまでも続く鬱蒼としてヒバ並木の中の道を進む。 右手にちらちら見えていた離山が、 並木が途絶える軽井沢東部小学校前辺りで雑木林の向うにその全貌を現す。 標高1256mでテーブルのようななだらかな形から「テーブルマウンテン」と市民から親しまれている山で、 山頂からは浅間山や富士山が見えるという。 まばらになった並木道を朝のすがすがしい空気を一杯吸い込んで進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 離山をバックにピンクの花が似合うホテルロンギングハウスは、絵になる。(写真では実感がわきませんが) 右の道端には、排ガスにまみれた庚申塔と5つの野仏像。頑張っています。 その先で国道18号線と合流し、 旧中山道は斜め横断して直進することになるが現在は道が消滅しているので、 右折して高架を潜り18号線を進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

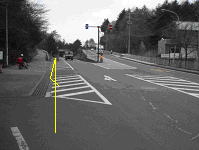

| 市村記念館前を通り、軽井沢中前信号(写真左)で左折してしなの鉄道踏切(写真左)を横断する。 すぐ先の十字路(写真中)で右折する道が先ほど消滅した旧中山道で、のどかなゆるい坂道を下る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 5分ほど道なりに歩き、 突当りで右折して護岸改修した湯川(写真左)沿いにまだ舗装新しい坂道(写真中)を上がり、 左折してこれも新品の前沢橋(写真中)を渡る。 平成13年軽井沢を襲った台風15号で、橋が壊れたため新しい橋に架け替えたもの。 橋を渡り、正面の白い建物の角で右折する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| しなの鉄道ガード(写真中)下を潜り、道なりに進み、ゆるい坂(写真右)を登って18号線に出る。 ガード手前左手に、しなの鉄道中軽井沢駅舎(写真左)が見える。 |

||||||||||||||

| 沓掛宿:江戸日本橋から19番目の宿場で、本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠17軒。 宿場通りは中軽井沢駅前交差点を東西に550m(5町)で、特に賑わっていた宿場ではなかった。 昭和26年の大火で中心部を全焼し当時の面影がなくなるとともに、 町名も駅名も中軽井沢に変り「沓掛」の名前が消えてしまった。 この辺りから見る浅間山の姿は素晴らしい。 沓掛の地名由来:全国の峠に多い地名で、馬(牛)のわらじを「沓」といい、 坂道にさしかかるところで馬のわらじを取替え、 旅の安全を祈ってその「沓」を木などに「掛」けたところ、という意味で地名になっている。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 18号線に出たところの道の反対側の小さな広場に、「長倉公園案内図」案内板(写真左)立っている。 広場を下り、長倉神社鳥居を潜り朱色の橋を渡って神社境内に入る。 境内の左の一角に、昭和28年建立の高さ3mの沓掛時次郎碑。 長谷川伸の小説の主人公義理と人情に弱い架空の人物沓掛時次郎は、 今や中軽井沢となった「沓掛」の地名を1人守っているよう。 「千両万両枉げない意地も 人情搦めば弱くなる 浅間三筋の煙りの下で 男沓掛時次郎」 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 元の18号線に戻り右折、この辺りから宿場通り(写真右)の始まりのよう。 少し先の左側に、大きな前庭のある「旅館岳南荘桝屋本店」が脇本陣跡(写真中)で 中に入ると何故か玄関に「脇本陣満寿屋清兵衛」立看板(写真左)がある。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| さらに進み、中軽井沢信号交差点(写真中)で手前左角に「沓掛 時次郎まんぢう」看板(写真左) 町から消えた沓掛の名をしっかり守っているまんぢうとは、さてどんな味がするんでしょうか。 信号を左折すると中軽井沢駅で、中山道は直進する。 その先右側の表札「本陣 土屋」建物が、土屋本陣跡。 とてもわかりやすい表札です。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| まっすぐな宿場通り(写真中)は正面で登り坂となり、 登り口横断歩道手前の右側民家敷地に寛政10年建立の側面に「くさつへ」刻まれた石仏は、 その脇の草津道の道標でもある。。 この辺りまでが宿場通りで、旧中山道は坂の左側の道(写真左)を進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| のどかな道(写真左)の、坂道の手前右に双体道祖神が朝のぬくもりの中にひっそりたたずむ。 道なりに進み、坂の登りきったところで車道を横断して、ゆるい坂道を下る。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 18号線と平行して走っている、旧道らしい車の全く通らないのどかな中山道(写真左)。 しばらく歩くと、右側の野原のマウンドに「売出中」立札(写真中)。 そこには大きな馬頭観音、これも売ってしまうつもり!? この辺りは佐久地方最古の集落の古宿といいその先の借宿とともに、 信州と上州を結ぶ物流中継基地として栄え、多くの牛馬で運搬した。 そのため両地区には多くの馬頭観世音が建てられている。 18号線と分れてから20数分進み、再度18号線と合流して左折する。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 18号線と合流する手前の右側に、続いて石碑群。 順に、馬頭観世音など3体(写真左)、馬頭観世音(写真中)、ゆうすげ温泉看板脇に道祖神など4体。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 18号線はその先で2つに分れ、右が陸橋の上りとなる車専用道(写真右)で 旧中山道はその左の軽井沢バイパスガードを潜る車道の歩道(写真右、中)を歩き、 ガードを通りぬけたら左折し、左側から来る道と合流して進む。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 左側に「遠近宮」幟(写真左)がたっていることで、旧中山道であることを確信する。 この辺りから間の宿、借宿へ入り、青空と手入れの行き届いた樹木が並ぶのどかな中山道。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 電柱脇に馬頭観世音が建つ左側の丁字路は、女街道入口(写真左)。 江戸時代関所の「入り鉄砲」「出女」取締でも、女人の出入はことの外厳しく取り締まった。 従って女人は関所を通らないで裏街道を通るようになった。これを女街道という。 ここの女街道はこれより中山道と分れ油井釜ヶ淵橋を渡り風越山、 広漠たる地蔵ヶ原を横切り和美峠または入山峠を往来した。 「関所さけて女人が多く往来せし 女街道と いふは寂しも」 その先右側に創建不詳の遠近宮(写真中)。 遠近宮は「をちこちのみや」と読み、伊勢物語の在原業平の歌 「信濃なる浅間の山に立つ煙 遠近人のみやはとがめん」 にちなんでなづけられたという。 境内には山岳信仰の、御嶽山神社、三笠山大神、八海山大神の石碑がある。 参道階段脇に、とてもきれいなトイレ。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| その先左側にとても立派な旧家(写真左)、右側に西長倉村道路元標(写真中)、 右側の借宿公民館手前の建物の軒下に、大きな酒造家の名残のような杉玉がぶら下っている。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| この頃から風が強くなり、急に黒い雲が現われ天候が怪しくなる。 道はゆるい上り坂(写真左)となり、右側の借宿西バス停脇屋敷に高さ4mほどの巨大馬頭観世音(写真中)。 そ先の右側屋敷のマウンドに花で飾られた馬頭観世音。やはり色がある方がいいです。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| すぐ先で国道18号線と合流(写真左)し、左折して18号線(写真中)を進む。 すぐ先右側の民家の入口のところに、 「従是左上州 くさつ … … 道」道標。 …は判読できないが、要するに草津などの上州方面へ行く街道の道標であろう。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 軽井沢追分横断歩道橋(写真中)の下を通り、 左側に横川駅前のおぎのやの峠の釜めし幟。こんなところまで頑張っているんですね、正直ビックリ。 右側歩道に「標高1003m」巨大看板、何のため標識なんでしょか。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 左側に「追分宿」案内標識(写真左)が立っていて、もうすぐなんだと一安心。 右側のこんもりしたところに、江戸から39番目一里塚跡(写真中)。 道路の反対側に横断して、左側の一里塚跡を探したが見当たらず。 この辺りには横断歩道がない上、この18号線は交通量が激しくビュンビュン車が飛んで行く、 命がけの横断であった。 その先の歩道表示から斜め右に入る道が、追分宿への道。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 道の入口に「追分宿」看板。 この時12:05で、まだ空模様は大丈夫であったが、 この後15分後くらいに追分宿を歩いていたら、突然雷、風、雨が一緒に襲い掛かってきて 雨具も間に合わずびしょ濡れ。 延々「しなの鉄道」追分駅までさらに濡れながら歩き、JR軽井沢駅に出て横浜へ戻りました。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||