Tubular Bells (1973)

Tubular Bells (1973)

僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺僨價儏乕嬋偱偁傝丄償傽乕僕儞儗僐乕僪偺戞堦崋偱偁傞偙偲偼桳柤丅偦偟偰偁偺塮夋僄僋僜僔僗僩偱偦偺摫擖晹偑巊傢傟偨偨傔丄慡悽奅偱儊僈僸僢僩偲側偭偨丅偟偐偟側偑傜僄僋僜僔僗僩偱巊傢傟偨偙偲傕偁傝丄偦偺偡偽傜偟偄摫擖晹偼嫲晐丄撲側偳偺僀儊乕僕偑偮偄偰偟傑偄丄儅僀僋帺恎丄偦偟偰変乆僼傽儞偵偲偭偰傕丄旕忢偵怱奜側偙偲偵側偭偰偟傑偭偰偄傞丅丂偦偺摫擖晹偼偦偺弞娐儊儘僨傿偺偨傔偵暦偔幰偵懳偟偰彮乆晄埨側婥帩偪傪屇傃婲偙偡丅偲偙傠偑傗偑偰挿偄僩儞僱儖傪敳偗偨屻偵戝憪尨偵弌夛偭偨傛偆側偡偽傜偟偄峀偑傝傪尒偣傞丅偦偟偰偳傫偳傫偙偺嬋偺悽奅偵堷偒崬傑傟偰偄偔偺偱偁傞丅僷乕僩侾偺嵟廔偱偼扨弮側儊儘僨傿偺弞娐偵偄傠偄傠側妝婍偑廳側偭偰偄偒丄壒偑偳傫偳傫岤偔側偭偰偄偔偺偼埑姫丅帺暘偼僷乕僩俀偺摫擖晹偐傜偦偺師偺僊僞乕僜儘傑偱偺棳傟偑摿偵婥偵擖偭偰偄傞丅偦偺杚壧揑側報徾偼偳傫側偵僗僩儗僗傪姶偠偰偄傞偲偒傕丄怱傪埨傜偘偰偔傟傞丅嵟屻偼傑傞偱巕嫙偺偨傔偺僼僅乕僋僟儞僗偺傛偆側嬋偱廔傢傞丅丂乮僕儍働僢僩偵偼僋儗僕僢僩偝傟偰偄側偄偑Sailor's

Hornpipe偲堦斒偵屇偽傟偰偄傞丅偙偺晹暘偵偼儘儞僌丒償傽乕僕儑儞偑偁傞丅丂乮俛俷倃俤俢偵廂榐乯

偙偺嬋偼巐敿悽婭慜偵敪昞偝傟偨傕偺偱偁傝側偑傜丄尰嵼偵帄傞傑偱偦偺怓傪偁偣傞偙偲側偔丄変乆偺傛偆側擬楏側僼傽儞偼悢尷傝側偔暦偒崬傫偱偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄偁偒傜傟傞偙偲側偔丄崱偱傕怴慛側婸偒傪帩偭偰暦偔偙偲偑偱偒傞丅偲偰傕晄巚媍側嬋丅僶僢僴傗儀乕僩乕儀儞偺傛偆側僋儔僢僔僢僋偺柤嬋偑崱偱傕怓偁偣傞偙偲偺柍偄偺偲摨偠傛偆側儗儀儖偺崅偝偑偁傞偐傜偙偦偩丅僕儍働僢僩僨僓僀儞傕崱偱偼僆乕儖僪僼傿乕儖僪偦偺傕偺偺儘僑儅乕僋偵側偭偰偄傞偑丄摉弶偼偦傫側偙偲堄幆側偳偟偰偄側偐偭偨偼偢丅僆乕儖僪僼傿乕儖僪傪弶傔偲偡傞僗僞僢僼偺梸偺側偄姶惈偑偁偭偨偐傜偙偦丄偙傫側慺惏傜偟偄嶌昳偑悽偵弌偨偺偩傠偆丅尰嵼偺傛偔偁傞僸僢僩偹傜偄偺巊偄幪偰儈儏乕僕僢僋偲偼杮幙揑偵儗儀儖偑堘偆丅僠儏乕僽儔乕儀儖僘偺摫擖晹偼偦偺屻懡偔偺恖偵恀帡偝傟偨偑丄偳傟傕僠儏乕僽儔乕儀儖僘偺懌壓偵傕媦偽側偄丅

Hergest Ridge (1974)

Hergest Ridge (1974)徴寕揑側僨價儏乕偺侾擭屻偵敪昞偝傟偨偙偺傾儖僶儉偼彮乆抧枴側昡壙傪梌偊傜傟偰偄傞丅偟偐偟偦偺昳幙偼崅偔丄僠儏乕僽儔乕儀儖僘偺傛偆側報徾揑側摫擖晹偑柍偄偩偗偱丄嵟屻偵帄傞傑偱鉱枾側寁嶼偵傛偭偰峔惉偝傟偨嬋偺揥奐偼尒帠丅摫擖晹偺杚壧揑晽宨傪憐憸偝偣傞棳傟偐傜屻敿偵偍偗傞僄儗僋僩儕僢僋丒僒儞僟乕僗僩乕儉偲偁傞昡榑壠偑偄偭偨僴乕僪側僼儗乕僘偵帄傞傑偱丄暦偒崬傓傎偳枴傢偄偑偱偰偔傞嶌昳偲側偭偰偄傞丅杔偼摿偵Part2偺摫擖晹偺傾僐乕僗僥僢僋偺晹暘偑偲偰傕岲偒偩丅僴乕僕僃僗僩丒儕僢僕偱偺將偲柾宆旘峴婡偺僕儍働僢僩偺僀儊乕僕捠傝偺嶌昳偲傕尵偊傞偩傠偆丅僴乕僕僃僗僩丒儕僢僕偲偼斵偑偙偺崰廧傫偱偄偨嬤偔偵幚嵼偡傞嶳偺偙偲丅乮僂僄乕儖僘廈偲僿傾僼僅乕僪僔儑傾廈偺嫬奅偵偁傞傜偟偄丅乯尰嵼偼俠俢偱偟偐擖庤偱偒側偄偑丄拲堄偟側偗傟偽側傜側偄偺偼丄俠俢偺儈僢僋僗偼偡傋偰俛俷倃俤俢偵廂榐偝傟偨嵺偺償傽乕僕儑儞偱丄僆儕僕僫儖偺俴俹偺儈僢僋僗偱偼側偄丅LP斦偱傕擇捠傝偺斦偑偁傞傜偟偄丅摿暿斉偺梫慺偑嫮偄俛俷倃俤俢偺儈僢僋僗偑俠俢偱捠忢偵巊梡偝傟偰偄傞偺偼晄巚媍丅娫堘偄側偔僆儕僕僫 儖偺俴俹儈僢僋僗偺曽偑桪傟偰偍傝丄俠俢偱偼堦偮堦偮偺妝婍傗僐乕儔僗偺壒偑彫偝偔偒傟偄偵傑偲傑偭偰偼偄傞傕偺偺丄敆椡偵戝偒偔寚偗傞丅偦偺堘偄偼摫擖晹偺揝嬚偺壒偐傜偡偖偵堘偄偑傢偐傞丅偨偩偱偝偊抧枴側報徾傪梌偊偰偄傞偙偺嶌昳傪CD儈僢僋僗偼偝傜偵抧枴偵偟偰偟傑偭偰偄傞丅嵟嬤偵側傞傑偱俠俢偺壒偟偐抦傜偢丄傗偭偲拞屆揦偱俴俹斦傪擖庤偟偰暦偄偨偲偒偼徴寕偩偭偨丅傑偨丄僠儏乕僽儔乕儀儖僘偲摨條偵僋儔僔僇儖偵傾儗儞僕偝傟偰丄儔僀僽偱墘憈偝傟偰偄傞丅摉弶偼惓婯斦偲偟偰敪攧偝傟傞梊掕偩偭偨偑丄側偤偐拞巭偵側偭偰偟傑偭偨丅偦偺嬋傪慡晹挳偔婡夛偵宐傑傟偨偑丄杔偼僠儏乕僽儔乕儀儖僘偺僋儔僔僇儖傛傝岲偒偩丅

Ommadawn (1975)

Ommadawn (1975)

儅僀僋丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪弶婜偺拞偱偼堦斣婥偵擖偭偰偄傞嶌昳丅愨懳寙嶌丅傗偼傝堦搙暦偄偨傜朰傟傜傟側偄僼儗乕僘偐傜巒傑傝丄僒儕乕丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺愨柇側僐乕儔僗偑怐傝崬傑傟偰偄偔丅丂僠乕僼僞儞僘偺僷僨傿丒儌儘僱僀偑僎僗僩偱婲梡偝傟丄偦偺僶僌僷僀僾偺挷傋偼傑偝偵愨昳丅嵟弶偐傜嵟屻傑偱杚壧揑僼儗乕僘偺屌傑傝偱丄弶婜偺儅僀僋丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪傜偟偝偑傕偭偲傕椙偔偱偰偄傞偲巚偆丅丂摿偵堦搙妝嬋偑廔椆偟偨偁偲偵憓擖偝傟偰偄傞On

Hor倱倕back偲堦斒偵屇偽傟傞妝嬋偼丄壗偲傕偄偊側偄暤埻婥傪偐傕偟偩偟丄暦偔幰偺怱傪榓傑偣偰偔傟傞丅偙偺嬋偩偗偱傕嵟崅寙嶌偺傂偲偮丅帺暘偱偼傕偭偲傕傛偔偐偗傞CD偺傂偲偮丅偦偺壧帉偺拞偵傕Hergest

Ridge偑偱偰偒偰偄傞丅乮擔杮岅栿帊偁傝乯傑偨僆儅僪乕儞偲偄偆尵梩偼僎乕儖岅乮働儖僩偺尵梩乯偱偽偐丄傑偸偗偲偄偆堄枴偵側傞傜偟偄丅傾僼儕僇儞僪儔儉偵崌傢偣偨僐乕儔僗偼僎乕儖岅偱乽晝偼儀僢僩偱怮偰偄傞丅擫偼儈儖僋傪堸傫偱偄傞丅杔偼傑偸偗偱徫偭偰偄傞丅乿偲壧偭偰偄傞傜偟偄丅

Tubular Bells偐傜Ommadawn傑偱偺俁嶌偼弶婜嶰晹嶌偲屇偽傟丄崱偱傕嶹慠偲婸偔幙傪曐偭偰偄傞丅摿偵偙偺嶌昳偼丄僼傽儞偺娫偱傕恖婥偑崅偔丄偄傠偄傠昡壙偺暿傟傞偙偲偺懡偄僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺嶌昳偺拞偱偼丄堦斣恖婥丅

杔帺恎傕偙偺嶌昳偼傕偭偲傕椙偔暦偔曽偩丅偦偺棟桼偼丄傗偭傁傝扨弮慺杙側梸偺側偝丄恖娫偺怱偺掙偵嬁偔姶摦偑偁傞偐傜偩丅傕偟僆乕儖僪僼傿乕儖僪偑弶婜嶰晹嶌偩偗偟偐敪昞偟偰偄側偐偭偨偲偟偰傕丄杔偼偒偭偲偙偺俁偮偺嶌昳傪戝愗偵偟偰偄偨偙偲偩傠偆丅僆乕儖僪僼傿乕儖僪偼擔杮恖偵偼偁傑傝抦傜傟偰偄側偄偑丄偦傟偼擔杮恖偵庴偗側偄偺偱偼側偔丄杮摉偼擔杮恖偺姶惈偵偲偰傕儅僢僠偟偰偄傞偲巚偆丅偦偺棟桼偼偆傑偔愢柧偱偒側偄偑丄傾僀儖儔儞僪偲摨條偺働儖僩偺楌巎偲擔杮恖偺懢屆偐傜偺楌巎丄僗僩乕儞僿儞僕偲屆暛偲偺椶帡偺傛偆側丄偦傫側嬤恊娫傪姶偠偰偟傑偆丅傕偟傔偞偲偄僾儘僨儏乕僒乕偁偨傝偑偙偺嬋傪塮夋壒妝傗CM偱岠壥揑偵巊梡偟偨傜丄擔杮偱傕戝僽儗僀僋偡傞傛偆側婥偑偟偰側傜側偄丅

Incantations (1978)

Incantations (1978)

敪攧摉帪偼俴俹俀枃慻偲偟偰敪攧偝傟偨戝嶌丅弶婜偺僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺廤戝惉偲偟偰崅偄昡壙傪梌偊傜傟偰偄傞丅摿偵PART俀偺廔傢傝偺晹暘偺Maddy丂Prior偺儃乕僇儖偵傛傞儘儞僌僼僃儘乕偺帊乽Hiawatha's

Departure乿偺岅傝偐偗傞傛偆側儊儘僨傿儔僀儞偼拞悽偺帪戙傊偝傑傛偄偙傫偩傛偆側暤埻婥偑偁傞丅偙偺儊儘僨傿儔僀儞偼Part係偺僄儞僨傿儞僌偵傕尰傟傞偑壧帉偼慡偔堘偄乽俷倓倕

to Cynthia乿偲屇偽傟傞丅乮擔杮岅栿帊偁傝乯係偮偺僷乕僩偼暤埻婥偑旝柇偵堘偄側偑傜丄偦傟偱傕奺僷乕僩僷乕僩枅偵懠偺僷乕僩傊偺暁慄偑偟偐偗傜傟偰偍傝丄傑傞偱崑壺側僞儁僗僩儕乕傪尒偰偄傞偐偺傛偆偩丅傑偝偵僔儞僼僅僯僢僋儘僢僋偺弶婜偺廤戝惉丅側偍CD敪攧摉弶偼偙傟傪CD侾枃偵偍偝傔傞偨傔丄側傫偲俹倎倰倲俁偺嵟弶偺俁暘嫮偑僇僢僩偝傟偰偄偨丅乮偲偰傕廳梫側晹暘偱偁傝傑偭偨偔偗偟偐傜傫偙偲偱偡丅乯尰嵼敪攧偝傟偰偄傞傕偺偼夵慞偝傟偰偍傝栤戣側偄偑丄偍庤尦偺俠俢偺俹倎倰倲俁偺帪娫偑侾俁丗係俋偲側偭偰偄偨傜丄偦傟偼僇僢僩偝傟偰偄傞CD偱偡丅

儅僀僋丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪偼弶婜俁晹嶌敪昞屻丄桳柤偵側偭偨斀摦偑堦場偱丄嬌抂偵墋悽揑偵側傝丄惛恄揑傕憡摉嶲偭偰偄偨傜偟偄丅偦偺屻丄偁傞僙儔僺乕傪庴偗偰丄夞暅婜挷偵偁傞帪偺嶌昳偵摉偨傞丅偦偆偄偆攚宨傪峫偊傟偽丄弶婜嶰晹嶌偲戝偒偔嬋挷偑偐傢傞僾儔僠僫儉偲偺娫偵擖傞堏峴婜揑側嶌昳偱傕偁傞丅斵偺偦偺帪偺姶惈傪偁傝偭偨偗嬋偵偮偓崬傫偩傛偆側婥傕偟偰偟傑偆丅

Exposed (1979)

Exposed (1979)弶傔偰偺儔僀僽俀枃慻LP偲偟偰敪昞偝傟偨丅俠俢傕俀枃慻偵側偭偰偄傞丅Tubular Bells, Incantations, Guilty偑廂榐偝傟偰偍傝丄偦偺摉帪愊嬌揑偵峴偭偰偄偨儔僀僽僣傾乕偺帪偺傕偺丅儔僀僽斦偲偄偆偙偲傕偁偭偰僠儏乕僽儔乕儀儖僘傕僀儞僇儞僥乕僔儑儞僘傕偐側傝儘僢僋怓偑嫮偔側偭偰偍傝丄嬋挷偼僆儕僕僫儖偲偐側傝堘偆丅丂摿偵僠儏乕僽儔乕儀儖僘偼姰慡偵儘僢僋挷偵傾儗儞僕偝傟偰偄傞丅偦傟偼偦傟偱偲偰傕偍傕偟傠偔暦偗傞丅摿偵暦偒墳偊偑偁傞偺偼僠儏乕僽儔乕儀儖僘俹俙俼俿俀偺僆儕僕僫儖偱偼尨巒恖偺欞欋偵憡摉偡傞晹暘偑偲偰傕儕僘儈僇儖偱暦偒堈偄儊儘僨傿偵傾儗儞僕偝傟偰偄傞晹暘偩丅偙偙偩偗暦偄偰偄傞偲丄尨嬋傪暦偒崬傫偩恖偟偐丄僠儏乕僽儔乕儀儖僘偩偲偼婥偑偮偐側偄偐傕偟傟側偄丅偟偐偟側偑傜偳偆偟偰傕僆儕僕僫儖偲斾傋傞偲僇僢僩偝傟偰偄傞僷乕僩傕懡偔丄暔懌傝側偄偲姶偠偰偟傑偆晹暘傕偁傞丅傗偭傁傝儅僯傾岦偗偺嶌昳偐傕偟傟側偄丅偨偩丄僆儕僕僫儖偲偺懳斾偑妝偟傔偰丄慡懱揑偵柧傞偄嬋挷偱偁傝丄儅僯傾偵偲偭偰偼婱廳側壒尮丅墘憈傕埨掕偟偰偍傝丄儗儀儖偺崅偄儔僀僽斦偩偲尵偭偰偄偄偩傠偆丅

Platinum (1979)

Platinum (1979)偙偺嶌昳偐傜崱傑偱偺嶌晽偐傜戝偒偔曄傢傞僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺僞乕僯儞僌億僀儞僩揑側嶌昳丅崱傑偱偺僔儞僼僅僯僢僋挷偐傜堦婥偵儘僢僋丄億僢僾僗挷偵曄傢傞偨傔丄僨價儏乕埲棃偺僼傽儞偵偲偭偰偼徴寕偩偭偨偐傕偟傟側偄丅偦偺偣偄偐偁傑傝崅偄昡壙傪梌偊傜傟偰偄側偄傛偆偩偑丄屄恖揑偵偼偲偰傕岲偒側堦枃丅丂偨偲偊儘僢僋宯偵側偭偰傕丄僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺僜儞僌儔僀僥傿儞僌丄傾儗儞僕儊儞僩偺擻椡偼偗偟偰曄傢傝側偔丄偦偺僊僞乕僥僋僯僢僋偼嶀偊搉偭偰偄傞丅摿偵弌偩偟偺儀乕僗僊僞乕偺儔僀儞偼埑姫偩偲巚偆丅俴俹偱偄偆俙柺偼係偮偺僷乕僩偵暘偐傟傞僼儏乕僕儑儞宯偺嶌晽丅丂B柺偼俀嬋偺壧傕偺傪偼偝傫偱係嬋峔惉偲側偭偰偄傞丅偳偺嬋傪偲偭偰傕柤嬋偱丄奺嬋偑憡屳偵娭學偟偰偍傝丄慡懱偱堦偮偺妝嬋偲峫偊傞偙偲傕偱偒傞丅CD偵偼幚嵺偵偼Into Wonderland偱偁傞嬋傪俽倎倢倢倷偲僋儗僕僢僩偟偰偄傞偙偲偵拲堄偟偰偔偩偝偄丅帺暘傕摉弶偼Into Wonderland傪俽倎倢倢倷偲偄偆嬋偲巚偄丄側偤壧帉偵堦尵傕僒儕乕偲偱偰偙側偄偺偐晄巚媍偵偼巚偭偰偄偨丅偙傟偼LP敪攧摉帪偼妋偐偵俽倎倢倢倷偲偄偆嬋偑擖偭偰偄偨偺偩偑丄敪攧捈屻償傽乕僕儞幮挿偺儕僠儍乕僪丒僽儔儞僜儞偑側偤偐偙偺嬋傪岲傑偢丄僙僇儞僪僾儗僗埲崀Into Wonderland偵嵎偟懼偊傜傟丄側偍偐偮償傽乕僕儞偺懹枬偱嬋柤偺報嶞傪尰嵼偵帄傞傑偱曄峏偟偰偄側偄偙偲偑棟桼偩偲傢偐偭偨丅乮擔杮岅栿帉偁傝乯偨傑偨傑俽倎倢倢倷偺擖偭偨奀懐斦傪庤偵擖傟傞偙偲偑偱偒丄弶傔偰暦偄偨偲偒偼徴寕偩偭偨丅俽倎倢倢倷偼幚偵僆乕儖僪僼傿乕儖僪傜偟偄壚嬋偱偁傝丄俽倎倢倢倷偑嵟戝偵惙傝忋偑偭偨帪揰偱偦偺傑傑僲儞僗僩僢僾偱Punkaddidle偵側偩傟崬傫偱備偔偙偲丅俙柺偺俹倢倎倲倝値倳倣偺拞偵傕丄Punkaddidle偺拞偵傕俽倎倢倢倷偺儊儘僨傿偑尰傟傞偙偲丅丂偮傑傝偙偺傾儖僶儉偺拞偱偼僉乕偵側傞嬋偱偁傞偙偲偑傛偔傢偐偭偨丅偦偟偰Into Wonderland偼俽倎倢倢倷傪曇嬋偟側偍偟丄壧帉傪曄偊偨嬋偱偁傞偙偲傕傢偐偭偨丅俽倎倢倢倷侾嬋傪暦偔偙偲偑偱偒偨偍偐偘偱丄幚偼偙偺傾儖僶儉偼俙柺偐傜俛柺偵帄傞傑偱寁嶼偝傟偨儊僪儗乕挷偺傾儖僶儉偩偭偨偙偲偑傛偔傢偐偭偨丅Into Wonderland傕偄偄嬋偩偑丄俽倎倢倢倷偑僇僢僩偝傟偰偄側偄曽偑偢偭偲偡偽傜偟偄傾儖僶儉偱偁偭偨偺偵僽儔儞僜儞偼偲傫偱傕側偄偙偲傪偟偨傕偺偩偲巚偆丅屻偵Sally僶乕僕儑儞偺僾儔僠僫儉慡嬋傪暦偔婡夛偵宐傑傟偨偑丄傗偼傝捠偟偱暦偄偰傕丄傾儖僶儉峔惉揑偵偦偪傜偺曽偑桪傟偰偄傞偙偲傪嵞擣幆偱偒偨丅偪側傒偵Sally偼尰嵼奀懐斦丄偁傞偄偼侾俋俈俋擭摉帪偺僼傽乕僗僩僾儗僗傪庤偵擖傟傞偟偐擖庤偡傞偙偲偼偱偒側偄丅偪側傒偵丄僒儕乕偲偄偆僞僀僩儖偼偦偺摉帪偺楒恖偱偁偭偨僒儕乕偺偙偲偱丄巓偺僒儕乕偺偙偲偱偼側偄丅傑偨I Got Rhytm偵傕傾儖僶儉偵廂榐偝傟側偐偭偨暿償傽乕僕儑儞偑偁傝丄偐側傝戝偘偝偵傾儗儞僕偝傟偰偄傞丅乮Impressions廂榐乯偙傟傕尰嵼偱偼偲偭偰傕擖庤崲擄丅杔偼暿償傽乕僕儑儞偺傾儗儞僕偺曽偑岲偒偩丅嵟屻偵忇偺壒偑嬁偔偺偩偑丄偦傟偩偗偱怱偑恔偊偰偟傑偆丅

Q.E.2 (1980)

Q.E.2 (1980)弶傔偰斾妑揑抁偄嬋偽偐傝傪廤傔偨僀儞僗僩儖儊儞僞儖傾儖僶儉丅斾妑揑億僢僾側嬋偑懡偔丄乮傾僶偺傾儔僀僶儖傪僐僺乕偟偰偄傞丄儚儞僟僼儖儔儞僪偼僔儍僪僂僘偺僐僺乕丅乯偲偰傕暦偒堈偄丅偟偐偟側偑傜僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺摿挜偱偁傞僐儞僙僾僩揑側峔惉偱偼側偔丄侾嬋侾嬋偑姰慡偵撈棫偟偰偄傞姶偠偑偟偰偟傑偆丅帺暘偲偟偰偼傗傗暔懌傝側偄嶌昳丅弶婜俁晹嶌偵偼傑偭偰偄偨僼傽儞偵偲偭偰偼丄僾儔僠僫儉偱棤愗傜傟丄偙偺嶌昳偱偲偳傔傪巋偝傟偨偐傕偟傟側偄丅偟偐偟側偑傜侾嬋栚偺Taurus 1偼偙偺屻偺傾儖僶儉偱俀丆俁偲懕偔俁晹嶌偺侾嶌栚偱偁傝丄偙偺屻偺俀偲棈傔偰暦偔偲偲偰傕堷偒崬傑傟偰偟傑偆丅儘僢僋僥儞億偱偁傝側偑傜挳偔幰偵弶婜俁晹嶌偺墑挿慄偱偁傞杚壧揑晽宨丄偁傞偄偼惎嬻傪憐憸偝偣傞嬋挷偼偗偟偰弶婜偺僀儊乕僕偲曄傢傞偙偲偼側偄丅傑偨偙偺傾儖僶儉偱偼偙偺屻偟偽傜偔偺娫丄僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺嬋傪尒帠偵怓偯偗偟偰偔傟傞Maggie Riley 乮儅僊乕丒儔僀儕乕乯偑搊応偡傞丅斵彈偺壧惡柍偔偟偰偙偺帪婜偺僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺嶌昳偼岅傟側偄傎偳丄尒帠側壧惡偲壧彞椡偱変乆傪妝偟傑偣偰偔傟傞壧庤偱偁傞丅偨偩傑偩偙偺傾儖僶儉偱偼僐乕儔僗偟偐扴摉偟偰偄側偄丅傑偨偙偺傾儖僶儉偱偼僼傿儖丒僐儕儞僘傕僎僗僩偱僪儔儅乕偲偟偰嶲壛偟偰偄傞丅Molly偼斵偺柡偺柤慜丅乮僒儕乕偲偺娫偵偱偒偨柡乯

Five Miles Out (1982)

Five Miles Out (1982)侾俋俉侽擭戙儅僀僋丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺嵟崅寙嶌偲巚偆丅峔惉丄嬋挷偲偟偰偼Platinum偺棳傟傪偔傒丄俙柺傪俀俆暘偵傕媦傇Taurus 2偺侾嬋偺傒偺偲偟丄B柺傪壧傕偺偲抁傔偺僀儞僗僩儖儊儞僞儖傪怐傝岎偤偰偄傞丅Taurus 2偼慜嶌偺懕曇偲偟偰偝傜偵峔惉傪朙偐偵偟偨戝嶌丅僴乕僪側僊僞乕偐傜巒傑傝僆儅僪乕儞偵懕偄偰嵞搊応偟偨僷僨傿丒儌儘僱僀偺僶僌僷僀僾丄僆儖僑乕儖偺傛偆側挷傋丄偦偟偰拞斦偵偍偗傞儅僊乕丒儔僀儕乕偺幚偵怱榓傑偣傞壧惡丅乮儔僀儕乕偺壧偺晹暘偼The Deep Deep Sound 偲屇偽傟傞乯丂俀俆暘偑偁偭偲偄偆娫偵夁偓偰偟傑偆丅偙偺嬋偼変乆偵儕僘儈僇儖側妝偟偝傪梌偊偰丄偐偮拞悽傾僀儖儔儞僪偺彇忣揑側晽宨偺拞偵彽懸偟偰偔傟傞偽偐傝偱偼側偔丄椳偑偱偰偔傞傛偆側姶摦傪梌偊偰偔傟傞丅壒妝傪挳偄偰椳偑偱傞偲偄偆偺偼偙偺嬋偵偮偄偰偼尵偄夁偓偱偼側偄丅屻敿偱偼儅僊乕丒儔僀儕乕偺儃乕僇儖偵傛傞偲偰傕億僢僾側僼傽儈儕乕丒儅儞丅乮儂乕儖仌僆乕僣偑僇僶乕偟偰僸僢僩偝偣偨偺偼桳柤丅偱傕僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺曽偑慡慠偄偄丅乯憳擄偟偨搊嶳壠偺暔岅偲偦傟傪斶偟傓嵢偺壧丄僆儔價僪僂乕丅乮嵟屻偺晹暘偺儔僀儕乕偺壧惡偼偡偽傜偟偄乯乮擔杮岅栿偁傝乯偲偰傕旤偟偄儊儘僨僀偺儅僂儞僩丒僥僀僨傿丅偳傟傪偲偭偰傕柤嬋偽偐傝丅偦偟偰嵟屻偵嵞傃Taurus俀偺僀儞僩儘傪巊偭偨僼傽僀僽丒儅僀儖僘丒傾僂僩丅丂僆乕儖僪僼傿乕儖僪偑帺傜壧偄丄捘棊偡傞悺慜偺僷僀儘僢僩傪昞尰偟偰暦偔幰偵晄埨姶傪姶偠偝偣偰偍偒側偑傜丄儔僀儕乕偺壧惡傪偼偝傓偙偲偵傛偭偰媬傢偣傞偲偄偆偪傚偭偲峫偊傜傟側偄峔惉偑尒帠偵惉岟偟偰偄傞丅儘僢僋宯偑岲偒側恖偑僆乕儖僪僼傿乕儖 僪傪弶傔偰暦偔側傜偍偡偡傔偺傾儖僶儉丅乮儅僂儞僩丒僥僀僨僀偱偼僷乕僇僢僔儑儞傪偁偺僇乕儖丒僷乕儅乕偑扴摉偟偰偄傞乯丂偙偺傾儖僶儉偐傜Islands傑偱偼億僢僾怓偑嫮偄側偑傜傕偲偰傕枴傢偄怺偄傾儖僶儉傪採嫙偟偰偔傟傞丅

Crises丂乮1983乯

Crises丂乮1983乯偙偺傾儖僶儉傕俙柺傪俠倰倝倱倕倱侾嬋偺傒偲偟丄俛柺偼僀儞僗僩傪Taurus3偩偗偱偁偲偼偡傋偰壧傕偺偲偟偨峔惉丅Cri倱es偼偝傜偵偄偭偦偆僴乕僪偝傪憹偟丄偙偺嬋偩偗傪暦偔偲偪傚偭偲僆乕儖僪僼傿乕儖僪偲偼姶偠側偄偐傕偟傟側偄偑丄傛偔暦偔偲傗偼傝僆乕儖僪僼傿乕儖僪愡偱偁傝丄偲偰傕暦偒墳偊偺偁傞嶌昳丅偙偺嬋挷偑屻偺寙嶌Amarok偵偮側偑偭偰偄傞傛偆側婥偑偡傞丅儉乕儞儔僀僩丒僔儍僪僂偼壧傕偺偲偟偰偼堦斣僸僢僩偟偨嶌昳丅乮擔杮岅栿帊偁傝乯楒恖傪嶦偝傟偨斶偟傒傪愗乆偲壧偆儔僀儕乕偺壧惡偲僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺僊僞乕偼杮摉偵偡偽傜偟偄丅埫嶦偝傟偨僕儑儞丒儗僲儞偺偙偲傪壧偭偨嬋偩偲塡偝傟偰偄傞傛偆偩偑丄儅僀僋偼僀儞僞價儏乕偱丄儗僲儞偺偙偲傪壧帉偵偟偨傢偗偱偼側偄偑丄儗僲儞偑嶦偝傟偨栭僯儏乕儓乕僋偵偨傑偨傑偄偰丄偦偺栭偺暤埻婥傪傛偔妎偊偰偄偰丄偦傟偑僸儞僩偵側偭偨偲岅偭偰偄傞丅偍偦傜偔僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺嬋偱僠儏乕僽儔乕儀儖僘偵師偄偱傕偭偲傕僐僺乕偝傟偨夞悢偑懡偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅杔偺挳偄偨偙偲偑偁傞偩偗偱傕丄儖僱僢僒儞僗 偺傾僯乕丒僴僘儔儉丄僔儍僪僂僘丄擔杮偱偼椾愳婱巕偑偁傞丅偱傕偳偺恖偺嬋傕僆儕僕僫儖偵偼墦偔媦偽側偄丅僀儞丒僴僀丒僾儗僀僔僘偱偼倄倕倱偺僕儑儞丒傾儞僟乕僜儞偑償僅乕僇儖偱僎僗僩嶲壛丅儉乕儞儔僀僩丒僔儍僪僂偲僔儍僪僂丒僆儞丒僓丒僂僅乕儖偵偼儘儞僌僶乕僕儑儞偑偁傞丅乮儉乕儞儔僀僩僔儍僪僂偺儘儞僌僶乕僕儑儞偼偲偰傕偄偄乯傑偨偙偺僕儍働僢僩僨僓僀儞偼偲偰傕巃怴揑偲巚偆丅擔杮偱敪攧偝傟偨帪偼丄傾儖僶儉僞僀僩儖傪乽儉乕儞儔僀僩僔儍僪僂乿偲偟丄斾妑揑愰揱偟偨嶌昳偩傠偆丅梀嵅枹怷偑帺暘偺岲偒側傾儖僶儉偺堦偮偵偁偘偰偄傞丅傑偨媑杮偽側側偑摨柤偺僞僀僩儖偱彫愢傪弌偟偰偄傞偑丄儅僀僋偺偙偺嬋偑儀乕僗偵側偭偰偄傞偙偲偼堄奜偲抦傜傟偰偄側偄傛偆偩丅

Discovery (1984)

Discovery (1984)儅僊乕丒儔僀儕乕偺儃乕僇儖傪慡柺偵弌偟丄僶儕乕丒僷乕儅乕乮Barry Palmer)偲偄偆抝惈儃乕僇儕僗僩傪娫偵嫴傒丄乮偙偺恖偺惡傕僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺嬋偵傛偔崌偆乯壧傕偺拞怱偺傾儖僶儉偲偟偰偼嵟崅偺嶌昳丅壧傕偺偲偼偄偊儃乕僇儖偲僒僀儌儞丒僼傿儕僢僾僗乮Simon Phillips)偺僪儔儉僗埲奜偼偡傋偰僆乕儖僪僼傿乕儖僪偑墘憈偟丄侾嬋栚偐傜俆嬋栚傑偱丄乮偮傑傝俙柺乯傎偲傫偳愗傟栚偺側偄儊僪儗乕宍幃偵側偭偰偄傞丅儅僊乕丒儔僀儕乕偺旤偟偄壧惡偼僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺儊儘僨傿儔僀儞偵傑傞偱妝婍偺堦偮偱偁傞偐偺傛偆偵僼傿僢僩偟挳偔傕偺偵壗偲傕偄偊側偄傗偡傜偓傪梌偊偰偔傟傞丅僶儕乕丒僷乕儅乕偺惡偼儘僢僋挷偺嬋偱偁偭偰傕傎偳傛偔梷惂偝傟丄偙偺擇恖偺僨儏僄僢僩偱偁傞僩儕僢僋僗丒僆僽丒僓丒儔僀僩偼僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺壧傕偺偺側偐偱傕嵟崅偺嶌昳偺傂偲偮偲側偭偰偄傞丅侾嬋栚偺僩僁乕僼儔儞僗偺僀儞僩儘偐傜偖偭偲堷偒崬傑傟丄儅僊乕儔僀儕乕偺壧惡偼偳偙傑偱傕旤偟偔丄嬋偑廔傢偭偰傕偦偺傑傑億僀僘儞丒傾儘僂僘偵棳傟偰偄偔偔偩傝偼嵟崅丅俛柺偵擖傞偲傑偨僩乕僋丒傾僶僂僩丒儐傾丒儔僀僼偱偺岅傝偐偗傞傛偆側儔僀儕乕偺惡偲嵞傃尰傟傞僩僁乕丒僼儔儞僗偺慁棩偵姰慡偵枺椆偝傟傞丅乮擔杮岅栿帊偁傝乯丂僙僀僽僪丒僶僀丒傾丒儀儖乮擔杮岅栿帊偁傝乯偱偺僷乕儅乕偺擬彞偱堦搙傾儖僶儉偼廔椆偟丄 嵟屻偵僀儞僗僩偺儗僀僋偱掲傔偔偔傞丅偙偺傾儖僶儉偼僆乕儖僪僼傿乕儖僪僼傽儞偱側偔偰傕廫暘暦偒墳偊偺偁傞嶌昳偱丄帺暘偵偲偭偰傕垽拝偺偁傞傕偺偵側偭偰偄傞丅僩僁乕丒僼儔儞僗偵偼儘儞僌僶乕僕儑儞丄丂僩儕僢僋僗丒僆僽丒僓丒儔僀僩偵偼僀儞僗僩儖儊儞僞儖僶乕僕儑儞偑偁傞丅傑偨儅僊乕丒儔僀儕乕偼帺暘偺傾儖僶儉偱傕僩僁乕丒僼儔儞僗傪庢傝擖傟偰偄傞丅偙偪傜偺償傽乕僕儑儞傕側偐側偐偺傕偺丅丂

僆乕儖僪僼傿乕儖僪偑弶傔偰扴摉偟偨僒僂儞僪僩儔僢僋斦丅乮僄僋僜僔僗僩偼偨偩僠儏乕僽儔乕儀儖僘偺僼儗乕僘傪巊傢傟偨偩偗乯塮夋偼僇儞儃僕傾撪愴傪僥乕儅偵偟偨柤嶌丅丂枹偩偵僇儞儃僕傾娭學偺僯儏乕僗偺嵺丄偙偺塮夋偺僋儕僢僾偑傛偔巊傢傟丄僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺偙偺嬋偑巊傢傟偨傝偡傞丅幚嵺偡偽傜偟偄塮夋偩偲巚偆丅偟偐偟側偑傜嬋偺曽偼僒僂儞僪僩儔僢僋斦偲偄偆偙偲傪僆乕儖僪僼傿乕儖僪偑堄幆偟偡偓偨偺偐偳偆偐丄岠壥壒揑側傕偺偑懡偔丄偁傑傝僆乕儖僪僼傿乕儖僪傜偟偔側偄丅嵟屻偺乽傾儖僴儞僽儔偺巚偄弌乿傪傾儗儞僕偟偨俤俿倀俢俤偩偗偼僆乕儖僪僼傿乕儖僪傜偟偔擺摼偺偄偔傕偺偩偑丄偦傟埲奜偼摿偵僐儊儞僩偱偒傞傕偺偼側偄丅儅僀僋丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺僆儕僕僫儖斦偲偟偰偼偲傜偊偵偔偄嶌昳丅傕偟丄僀僊儕僗偑塮夋戝崙偱丄傾儊儕僇丄僼儔儞僗傎偳偱偼側偔偲傕丄僀僊儕僗偑傕偆彮偟塮夋偵椡傪擖傟偰偄偨傜丄傕偭偲僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺嬋偑塮夋偱巊傢傟偰偄偨偙偲偩傠偆丅

Islands (1987)

Islands (1987)

Discovery偐傜栺俁擭奐偄偰偄偨偨傔丄僼傽儞偵偲偭偰偼懸朷偺怴嶌偩偭偨丅慜敿傪僀儞僗僩偺戝嬋丄屻敿傪壧傕偺偲偡傞僷僞乕儞傪宲懕偟丄僐儅乕僔儍儖僸僢僩傪柧傜偐偵偹傜偭偨嶌昳丅傾儊儕僇斦傕敪攧偝傟乮嵍偑僀僊儕僗斦丄塃偑傾儊儕僇斦偺僕儍働僢僩乯丂償傽乕僕儞儗僐乕僪傕偐側傝椡傪擖傟偨傛偆偩丅偙傟偼價僨僆傾儖僶儉偲偟偰傕敪攧偝傟偨丅僙乕儖僗偲偟偰偼婜懸傎偳偁偑傜側偐偭偨傛偆偩偑丄偲偰傕暦偒堈偄偄偄傾儖僶儉偵側偭偰偄傞偲巚偆丅僂僀儞僪僠儍僀儉僗偼尐偺椡傪敳偄偰埨怱偟偰暦偗傞丅儕僘儈僇儖側偲偙傠傕側偐側偐傛偔怱抧傛偄丅杮摉偵乽晽楅乿偺傛偆偵怱偵偝傢傗偐側晽偑側偑傟傞傛偆側姶偠偑偡傞丅壧傕偺偼崱夞偼儅僊乕丒儔僀儕乕偑婲梡偝傟偰偄側偄偺偑DISCOVE俼倄僼傽儞偲偟偰偼彮乆庘偟偄偑丄偙偺嶌昳偱偼側傫偲儃僯乕丒僞僀儔乕偑傾僀儔儞僘偺儃乕僇儖傪扴摉偟丄乮愨懳僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺嬋偵崌傢側偄偲巚偭偨偑丄偙傟偑側偐側偐偺傕偺乯媽桭偺Kevin

Ayers (働價儞丒僄傾乕僘乯偑僼儔僀儞僌丒僗僞乕僩偺壧傪壧偭偰偄傞丅乮働傾乕僘偼帺暘偺傾儖僶儉偱傕僼儔僀儞僌僗僞乕僩傪壧偭偰偄傞偑丄僆乕儖僪僼傿乕儖僪斦偺曽偑偄偄乯傑偨偙偺帪婜僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺垽恖偱偁偭偨Anita

Hegerland乮傾僯僞丒傊僕儍乕儔儞僪乯偑僲乕僗億僀儞僩丄僞僀儉丒僴僘丒僇儉丄僼僃儞丒僓丒僫僀僣丒僆儞丒僼傽僀傾偺俁嬋傪扴摉偟偰偄傞丅偍傕偟傠偄偺偼儅僕僢僋僞僢僠偺儃乕僇儖偑僀僊儕僗斦偱偼Jim

Price偲偄偆恖偑壧偭偰偄傞偺偵懳偟丄傾儊儕僇斦偱偼俧俿俼偺Max Bacon乮儅僢僋僗丒儀乕僐儞乯偑扴摉偟偰偄傞偙偲偩丅偙偺擇恖壧偄曽丄惡偑偲偰傕帡偰偍傝丄傛偔挳偒斾傋側偄偲堘偄偑傢偐傜側偄丅傑偨傾儊儕僇斦偼壧傕偺偺弴斣偑堘偄丄When

The Night On Fire偼廂榐偝傟偰偄側偄丅乮傾僀儔儞僘偲摨偠儊儘僨傿偱壧帉偲傾儗儞僕偑堘偆丅乯偡傋偰偺嬋偑偲偰傕挳偒傗偡偔傾儖僶儉慡懱傪捠偟偰偝傢傗偐側姶偠偑偡傞丅帺暘偼僼儔僀儞僌僗僞乕僩偺偺傫傃傝偟偨姶偠偲僲乕僗億僀儞僩(擔杮岅栿偁傝乯偺娫憈偵偍偗傞儕乕僪僊僞乕偑偲偰傕婥偵擖偭偰偄傞丅僯儏乕僗僗僥乕僔儑儞偺摿廤偱偼僞僀儉丒僴僘丒僇儉偺堦晹偑傛偔巊傢傟偰偄傞丅偙偺嬋偼偺偪偺僄僯僌儅偺儅僀働儖丒僋儗僩僁乕偑嫤椡偟偰偄傞丅

偙偺嶌昳偼惢嶌抜奒偱丄僶儕乕僷乕儅乕偑壧偭偰偄偨傝丄Islands偲when

The Night On Fire傪儊僪儗乕偵偟偨宍偺傕偺偑榐壒偝傟偰偄傞丅彨棃傕偟丄僆乕儖僪僼傿乕儖僪枹敪昞嬋廤側傫偰偺偑婇夋偝傟偨側傜丄偤傂廂榐偟偰傎偟偄偔傜偄偺傛偄弌棃丅

Earth Moving (1989)

Earth Moving (1989)嬃偄偨偙偲偵慡嶌壧傕偺偽偐傝偺傾儖僶儉丅Island倱偺傾儊儕僇斦偱搊応偟偨儅僢僋僗丒儀乕僐儞丄傾僯僞丒傊僕儍乕儔儞僪側偳偄傠偄傠側壧庤傪婲梡偟偰僶儔僀僥傿側峔惉偵側偭偰偄傞丅偆傟偟偄偺偼儅僊乕丒儔僀儕乕偑堦嬋偩偗偲偼偄偊僽儖乕僫僀僩偱嵞婲梡偝傟偰偄傞偙偲偩丅丂偟偐偟側偑傜摨偠壧傕偺拞怱偺Discovery丄Islands偲斾妑偡傞偲丄偙偺傾儖僶儉偼偁傑傝偵億僢僾偡偓偰僆乕儖僪僼傿乕儖僪傜偟偝偑婓敄偵側偭偰偟傑偄傞嶌昳丅偨偩儂乕儕乕丄儂僗僥乕僕丄僽儖乕僫僀僩丄僀僲僙儞僩摍偺偍偡偡傔偺嬋傕偨偔偝傫偁傝丄彮乆昡榑偡傞偵偼崲擄側嶌昳丅偱傕斵偺嶌昳偩偲巚傢偢偵挳偗偽丄嬌忋偺億僢僾傾儖僶儉偩偲偄偆偙偲偼娫堘偄側偄丅Holy偼僔儞僌儖僶乕僕儑儞偱偼側偤偐One Glance Is Holy偲偄偆僞僀僩儖偵曄傢偭偰偄傞丅偙偺嶌昳傪嵟屻偵僆乕儖僪僼傿乕儖僪偑壧庤傪婲梡偡傞壧傕偺嶌昳偼Tubular Bells 嘨傑偱搑愨偊傞偙偲偵側傞丅

Amarok (1990)丂

Amarok (1990)丂

慜嶌偲懪偭偰曄傢傝尨揰夞婣偲傕偄偊傞僀儞僗僩儖儊儞僞儖侾嬋傕偺傪敪昞丅俠俢偱嬋悢侾嬋偱僲儞僗僩僢僾俇侽暘侽俆偲偄偆偺偼徴寕揑丅敪攧慜偵偼僠儏乕僽儔乕儀儖僘俀偩偲偐僆儅僪乕儞俀偱偁傞偲偐塡偝傟偨偑丄敪攧偝傟傞偲偙傟偼僆儅僪乕儞俀偲偄偊傞偙偲偑傢偐偭偨丅Amarok偲偄偆堄枴晄柧偺僞僀僩儖丄塉偺憢墇偟偺婄幨恀側偳偺嫟捠揰丄偦偟偰暦偒崬傓偲悘強偵嫟捠揰傪尒偮偗傞偙偲偑偱偒傞丅偝偰撪梕偩偑僆乕儖僪僼傿乕儖僪僼傽儞偵偲偭偰尒帠偵昡壙偑暘偐傟偰偄傞丅嵟崅寙嶌偲偄偆僼傽儞傕偄傟偽丄偳偆偟傛偆傕側偄嬸嶌偲偄偆僼傽儞傕偄傞丅帠幚帺暘傕偙偺CD傪挳偄偨偲偒丄僗僞乕僩偐傜偺偁傑傝偺僴乕僪偝偵嬃偒丄偳偆偟偰傕僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺嶌昳偲偼巚偊偢丄悢夞挳偄偨偩偗偱偟傑偭偰偍偔偙偲偵側偭偰偟傑偭偨丅偙偺嶌昳偺椙偝偵婥偑偮偄偨偺偼僠儏乕僽儔乕儀儖僘嘦偱偺姶摦偺偨傔傕偆堦搙偙偺嶌昳傪挳偄偰傒傛偆偲巚偭偨偙偲偐傜偱丄峸擖屻俁擭埲忋偁偲偺偙偲偩偭偨丅偁傟傎偳帹忈傝偩偭偨摫擖晹偑幚偵怱抧傛偔暦偙偊巒傔丄偄傠偄傠側揥奐傪偡傞嬋偺峔惉丄偦偺僼儗乕僘丄僼儗乕僘偛偲偵婄傪弌偡僆乕儖僪僼傿乕儖僪側傜偱偼偺慁棩丄傑偝偵偙偺嶌昳偼

僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺廤戝惉揑嵟崅寙嶌偩偭偨丅傛偔傛偔暦偒崬傔偽僋儔僀僔僘偱偺僴乕僪偝偵嫟捠偡傞傕偺偑偁傝丄傑偨僆儅僪乕儞偺偁偺杚壧揑僼儗乕僘傕惙傝偩偔偝傫丄嵟屻偺彈惈偺戜帉乮擔杮岅栿帊偁傝乯偺偲偙傠傕壗偲傕偄偊偢椙偔偱偒偰偄傞丅偄傑偱偼偙偺嶌昳偼帺暘偵偲偭偰僆乕儖僪僼傿乕儖僪偦偺傕偺偵側偭偰偟傑偭偰偄傞丅侾帪娫偲偄偆挿偝傪慡偔姶偠偝偣偢丄椙幙偺塮夋傪尒偨屻偺傛偆側姶摦偑嵟屻偵巆傞丅娫堘偄側偔僾儘僌儗僢僔僽儘僢僋偺嵟崅寙嶌偩偲杔偼尵偄偨偄丅傕偟僼傽儞偺傒側偝傑偱偙偺嶌昳傪岲偒偵側傟側偄曽丅傕偆偡偙偟暦偒崬傫偱傒偰偔偩偝偄丅偒偭偲怴偟偄敪尒偑偁傞偼偢偱偡丅傑偨僆乕儖僪僼傿乕儖僪傪弶傔偰挳偄偰傒傛偆偲偄偆曽丅庢傝偁偊偢懠偺嶌昳偐傜擖傜傟偨曽偑椙偄偲巚偄傑偡丅

嵟嬤偙偺傾僫儘僌斦傪庤偵擖傟傞偙偲偑偱偒偨丅撪梕偼傕偪傠傫慡偔摨偠偩偑丄傾僫儘僌偺壒偺惈幙偺偨傔丄摫擖晹偺壒偼偡偙偟傑傠傗偐偵姶偠傞偟丄慡懱揑偵傾僐乕僗僥僢僋偑嫮挷偝傟偰偄傞傛偆側婥偵側傞丅偪側傒偵A柺偲B柺偼CD偺偪傚偆偳30:00偺偲偙傠偱暿傟偰偍傝丄偦偺慜偼憗偄僼僃僀僪傾僂僩丄屻敿偼偄偒側傝僗僞乕僩偟偰偄傞丅LP偺儔儀儖偵偼A柺丄B柺偺昞帵偼側偔曅曽偵俿倛倕Begining偲彂偄偰偁傞偩偗偱丄嵟屻偺彈惈偺僙儕僼偑Ending偺偙偲傪岅偭偰偄傞偙偲偲偆傑偔懳斾偝偣偰偄傞丅偙偺傾儖僶儉僕儍働僢僩偺僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺婄偑岲偒側僼傽儞偼懡偄偩傠偆丅LP偩偲傕偭偲偐偭偙偄偄丅

丂Heaven's Open (1991)

丂Heaven's Open (1991)儅僀働儖丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪偲偄偆柤慜偱帺傜儃乕僇儖傪扴摉偟偨堎怓嶌丅嵟弶偵挳偄偨偲偒偵側偤柤慜傪曄偊偨偺偐丄側偤帺暘偑壧偭偨偺偐丄偦偟偰偙偺傾儖僶儉偺暤埻婥偼崱傑偱偺僆乕儖僪僼傿乕儖僪偲偼堎側傝丄搟傝偑偙傔傜傟偨報徾偑偁傝丄慡偔偆偗偄傟傞偙偲偑偱偒側偄嶌昳偩偭偨丅傑偩傾儅儘僢僋偺椙偝偵婥偑偮偄偰偄側偄崰偱傕偁傝丄俀嶌懕偗偰偺偙偺嶌昳偵僆乕儖僪僼傿乕儖僪傕偮偄偵堘偆摴傪曕傒巒傔偨偺偐偲偑偭偐傝偟偰偟傑偭偨偙偲傪妎偊偰偄傞丅丂幚嵺慜敿偺俆嬋偼僆乕儖僪僼傿乕儖僪帺傜偑壧偭偰偄傞偑丄偦偺儃乕僇儖偼僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺慺杙偱幚捈側壧惡偺僀儊乕僕側偳柍偔丄搟傝傪傇偮偗偰偄傞傛偆側壧偄曽偱偁傝丄屻敿偺儈儏乕僕僢僋僼儘儉僶儖僐僯乕傕堦弖婜懸偝偣傞傕偺偺丄搑拞偐傜搟傝偑偨偨偒偮偗傜傟傞傛偆側揥奐傪帵偡丅桞堦僞僀僩儖嬋偺Heaven's Open偩偗偼偦偺妝嬋偺傛偝偺偍偐偘偱嵺棫偭偰偄傞丅傾儅儘僢僋偼屻偵偦偺椙偝偑傢偐偭偨偑偙偺嶌昳偼慡偔偺堎怓嶌丄椺奜嶌偲側偭偰偟傑偭偰偄傞丅偙偺嶌昳偑堎怓嶌偱丄柤慜傕曄偊偰偄傞棟桼偼丄僆乕儖僪僼傿乕儖僪偲償傽乕僕儞幮挿僽儔儞僜儞偲偺僩儔僽儖偵偁偭偨丅償傽乕僕儞偲偺宊栺偺拞偱傕偆侾嶌僆儕僕僫儖傾儖僶儉傪敪昞偟側偗傜偽側傜偢丄尰嵼恑峴拞偺僠儏乕僽儔乕儀儖僘嘦傪償傽乕僕儞偐傜弌偟偨偔側偐偭偨斵偼丄傗偭偮偗巇帠揑偵偙偺嶌昳傪嶌偭偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅摉慠丄嶌昳偺幙偑棊偪傞偙偲偼擣幆偟偨偆偊偱丄偙傟偼帺暘偺杮棃偺僨傿僗僐僌儔僼傿乕偲偼暿偺傕偺偲偟偨偐偭偨偨傔丄柤慜傪儅僀働儖丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪偲偟偨偺偱偁傞丅傢傟傢傟儕僗僫乕傕椺奜揑堎怓嶌偲偟偰偲傜偊偰傕偄偄嶌昳偩偲巚偆丅帠幚偙偺嶌昳傪嵟屻偵儅僀僋丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪偼廧傒姷傟偨償傽乕僕儞儗僐乕僪傪嫀傞偙偲偵側傞丅

Tubular Bells嘦丂(1992)丂

Tubular Bells嘦丂(1992)丂偮偄偵偱偨偲偄偆僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺夛怱偺堦嶌偲偄偊傞嶌昳丅僨價儏乕傾儖僶儉偺僠儏乕僽儔乕儀儖僘傪儀乕僗偵尰嵼偺壒妝媄弍偲斵偺俀侽擭娫偺惉挿傪傕偲偵慡偔怴偨側嶌昳傪嶌傝弌偟偨丅傢傟傢傟偵僠儏乕僽儔乕儀儖僘偺峔惉傪巚偄弌偝偣側偑傜丄慡偔偺怴嶌傪挳偔偲偄偆姶摦傪梌偊偰偔傟傞丅偦傟偼僀儞僩儘偵偍偗傞僺傾僲偺壒怓偐傜巒傑傝嵟屻偺僙僀儔乕僘丒儂乕儞僷僀僾偵憡摉偡傞儉乕儞僔儍僀儞傑偱姶摦偑偲偓傟傞偙偲偼側偄丅偙偺嶌昳傪嵟弶偺僠儏乕僽儔乕儀儖僘偲斾妑偟偰偳偪傜偑椙偄埆偄偲斾妑偡傞傕偺偱偼側偄丅慡偔堘偆傕偺偲偟偰偲傜偊偰昡壙偡傋偒丅奺妝復偛偲偵僞僀僩儖偼偮偗傜傟偰偄傞偑丄僲儞僗僩僢僾偺戝嶌偱偁傞丅僙儞僥傿僱儖偺慁棩偐傜堷偒偢傝崬傑傟丄戝偒偔帇栰偑峀偑傞傛偆側揥奐偺屻丄傂偲偒傢寖偟偄慁棩偵曄傢偭偨偲巚偊偽傔偔傞傔偔壒偺攇偵棳偝傟偰偄偔丅慜敿偺嵟廔偺僷乕僩偱偺摨偠慁棩偺孞傝曉偟偵偄傠偄傠側妝婍偑廳偹傜傟側偑傜壒偑岤偔側傝丄嵟屻偼幚偵偐偭偙偄偄儊儘僨傿偱枊傪暵偠傞丅屻敿偱偺僂僄僀僩儗僗乮柍廳椡乯偐傜僌儗乕僩僾儗乕儞偵偄偨傞僺傾僲偺慁棩偼姶摦傕偺丅偦偟偰僞僩僁乕偱 偺僶僌僷僀僾戉偵傛傞戝墘憈偼傑偝偵姶椳傕偺丅偙偺俠俢傪攦偭偰偒偰偟偽傜偔偼姰慡偵椄偵側傝丄枅擔挳偐側偄偲棊偪拝偐側偄拞撆徢忬偵娮偭偰偟傑偭偨丅偙偺嶌昳偺偍偐偘偱崱堦搙傾儅儘僢僋傪傛偔暦偒崬傫偱傒傛偆偲巚偄丄愭偵弎傋偨傛偆側偄偒偝偮偵側偭偨偟偩偄丅偙偺嶌昳偲傾儅儘僢僋偼帺暘偵偲偭偰偲偰傕戝愗側嶌昳丅偙偺嶌昳傕傛偔僯儏乕僗僗僥乕僔儑儞偱BGM偵巊傢傟傞丅乮The 俛倕倢倢偺廔傢傝偺晹暘側偳乯丂愨懳偍偡偡傔偺堦枃丅

The Songs Of Distant Earth (1994)

The Songs Of Distant Earth (1994)慜嶌偺姶摦偼俀擭偲偄偆婜娫偱偼偝傔傞偙偲偼側偔丄師夞嶌偼偦偺梋攇偝傔傗傜偸偆偪偵敪昞偝傟偨丅婜懸傪偼偢傟傞偙偲偼偗偟偰柍偔丄偙偺嶌昳傕偠偮偵暦偒墳偊偺偁傞傕偺偵側偭偰偄傞丅傾乕僒乕丒俠丒僋儔乕僋偺摨柤彫愢乮擔杮岅栿偼梱偐側傞抧媴偺壧丅彫愢傕側偐側偐枴偑偁偭偰偍傕偟傠偄丅乯傪壒妝壔偟偨傕偺偱嬋偺僞僀僩儖傕彫愢偺拞偵偱偰偔傞傕偺傪懡偔堷梡偟偰偄傞丅偙傟傕慜嶌偲摨條偵妝復偛偲偵僞僀僩儖偑偮偗傜傟偰偄傞偩偗偱丄侾帪娫嬤偔偺僲儞僗僩僢僾嶌昳偱偁傞丅僀儞僩儘晹暘傪夁偓偰巒傑傞儗僢僩丒僛傾丒價乕丒儔僀僩偺慁棩偼幚偵旤偟偔傑偢偖偭偲堷偒崬傑傟偨屻丄奺妝復偛偲偵曄壔傪尒偣傞揥奐偼傑偝偵僆乕儖僪僼傿乕儖僪側傜偱偼丅僆儞儕乕僞僀儉僂僀儖僥儖偐傜僾儗僀儎乕僼僅乕僕傾乕僗傊偺儔僀儞偑慜敿偺暦偒強丅傑偨屻敿偱偺僴僀僶儖僫僉傾儔儉偼僆乕儖僪僼傿乕儖僪摼堄偺傾僀儖儔儞僪傪渇渋偝偣傞儊儘僨傿偱丄孅巜偺嶌昳偺堦偮偲偄偊傛偆丅偙偺屻傕師乆偲怓乆側揥奐傪尒偣偨屻儊僀儞僞僀僩儖偱偁傞儗僢僩丒僛傾丒價乕丒儔僀僩偺慁棩偑嵞傃尰傟惙傝忋偑偭偨屻丄嵟屻偼傑傞偱柉懓壒妝偺傛偆側僐乕儔僗偱廔椆偡傞丅僠儏乕僽儔乕儀儖僘嘦偺傛 偆側嶌昳傪弌偟偨偺偪丄偙偺傛偆側嶌昳傪弌偣傞偲偄偆偺偼丄傗偼傝揤嵥偲偟偐偄偄傛偆偑側偄丅傑偨偙偺嶌昳偼僄僯僌儅乮俤俶俬俧俵俙乯偺The Cross丂Of丂Changes偺塭嬁傪戝偒偔庴偗偰偄傞偲巚傢傟傞丅僾儗僀儎乕僼僅乕僕傾乕僗偲僄僯僌儅偺儕僞乕儞僩僁僀僲僙儞僗偺僀儞僩儘傑偝偵偦偭偔傝丅儅僀働儖丒僋儗僩僁偼偐偭偰Islands偱儅僀僋丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪偵嫤椡偟偨偙偲偑偁傝丄尵偭偰傒傟偽僄僯僌儅偑儅僀僋丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪偵帡偰偄傞偲偄偊傛偆丅傑偨俠俢敪攧屻偟偽傜偔偟偰儅僢僋梡偺夋憸偑偮偄偨CD偑敪攧偝傟偨乮塃偺僕儍働僢僩乯帺暘偼儅僢僋傪帩偭偰偄側偄偺偱偦偺夋憸偼抐曅揑偵偟偐尒偰偄側偄丅偛傜傫偵側偭偨曽偄傢偔丄傢偞傢偞攦偆傎偳偺傕偺偱偼側偄偲偺偙偲丅乮偨偩Let There Be Light偺價僨僆僋儕僢僾偼巃怴偱杔偼岲偒丅乯

Voyager (1996)

Voyager (1996)慜俀嶌偲摨條偵僀儞僗僩儖儊儞僞儖傾儖僶儉偩偑丄働儖僩傪僥乕儅偵慜柺偵墴偟弌偟傾僀儖儔儞僪柉懓壒妝廤僆乕儖僪僼傿乕儖僪斦偲偄偭偨嶌昳偲側偭偨丅帠幚帺嶌偺嬋偼傎偲傫偳側偔傾僀儖儔儞僪偵揱傢傞揱摑壒妝傪帺暘偺夝庍偱傾儗儞僕偟偰墘憈偟偨彫昳廤偵側偭偰偄傞丅慡曇偵傢偨傝偺偳偐側暤埻婥偱堦娧偟偰偍傝丄傗傗偍偲側偟偄嶌昳丅傕偪傠傫偲偰傕幙偺崅偄嶌昳偱偁傞偙偲偼娫堘偄側偄偺偩偑丄帺暘偲偟偰偼傗傗偍偲側偟偡偓偰暔懌傝側偔姶偠偰偟傑偆丅偨偩僜儞僌僗僆僽僓僒儞偲儃僀僕儍乕偼柤嶌偩偲巚偆丅傑偨偍傕偟傠偄偙偲偵丄偪傚偆偳偙偺崰敪攧偝傟偨儅僊乕丒儔僀儕乕偺僜儘傾儖僶儉偱斵彈偼僔乕丒儉乕僽僗丒僗儖乕丒僓丒僼僃傾乕偺she傪he偵曄偊偰壧偭偰偄傞偙偲丅傑偨僩僁乕僼儔儞僗傪庢傝擖傟偰偄傞偙偲丅丂側偵偐椉幰偱憡択偑偁偭偨偐傕偟傟側偄丅偦傠偦傠傑偨儅僊乕儔僀儕乕傪婲梡偟偰偔傟側偄偐側偲婜懸偟偰偄傑偡丅偙偺傾儖僶儉偺拞偺The Hero偼僯儏乕僗僗僥乕僔儑儞偺儚乕儖僪僇僢僾偺摿廤偺嵺偵傛偔巊傢傟偰偄偨丅Tubular Bells 嘦埲崀偺傾儖僶儉偱偼敪攧偝傟傞搙偵昁偢僯儏乕僗僗僥乕僔儑儞偱巊傢傟偰偄傞偺傪挳偔丅

Tubular Bells

嘨丂乮1998)

Tubular Bells

嘨丂乮1998)

杮摉偵桪傟偨嶌昳偲偄偆偺偼丄弶傔偰暦偄偨偲偒偵偼戝偒側報徾偼側偔丄悢夞暦偄偨屻偱偠傢偠傢偲愼傒偰偔傞偺偐傕偟傟側偄丅偙偺嶌昳偼丄愭偵XXV偱梊崘曇傪暦偔偙偲偑偱偒丄偦偺僋儔僽儈僢僋僗偺偨傔丄僆乕儖僪僼傿乕儖僪僼傽儞偺娫偱巀斲椉榑偑傢偒婲偙偭偨丅僆乕儖僪僼傿乕儖僪偑僐儞僺儏乕僞傪嬱巊偟偨壒傪巊偆偙偲傗丄嵟嬤偺僔儞僌儖偵懡偔尒傜傟傞僨傿僗僐挷偺儗儈僢僋僗偺報徾偺偨傔丄僆乕儖僪僼傿乕儖僪偑堘偆楬慄傪曕傒巒傔傞偙偲傪嫲傟偨傝丄傑偨僠儏乕僽儔乕儀儖僘偺柤慜傪嵞嶰偵傢偨傝巊偆偙偲偱丄僐儅乕僔儍儖僸僢僩傪慱偭偰偄傞偲偄偆斸敾偑婲偙偭偨丅帠幚帺暘傕彮乆怱攝傪偟偰偄偨丅弶傔偰暦偄偨偲偒偼丄嘦偺僙儞僥傿僱儖偵憡摉偡傞偲偙傠偱丄傗偭傁傝壒偵嬅傝偡偓偰偄傞偐側偲偄偆報徾偑偁偭偨偑丄慡懱揑偵偼岲堄揑偵庴偗巭傔偨丅偦偺屻丄壗搙傕暦偄偰偄偔偆偪偵丄嘦偺帪偲摨條偵偐側傝傂偳偄拞撆徢忬偵娮偭偰偟傑偭偨丅暦偒廔傢偭偨屻偱丄傑偨偡偖偵暦偒偨偔側偭偰偟傑偆偺偩丅侾嬋栚偺桳柤側僠儏乕僽儔乕儀儖僘偺僼儗乕僘偑偲偭偰傕偐偭偙傛偔傾儗儞僕偝傟偰偄偰丄偦傟偵懕偄偰偄偔嫮庛庢傝崿偤偨儊儘僨傿偵偳

傫偳傫堷偒崬傑傟丄拞娫偱偺媣乆偺償僅乕僇儖嬋Man In The Rain偱偼丄偦偺旤偟偝偵枺椆偝傟丄The

Top Of The Morning偐傜嵟屻偺Far Above The Clouds偺僋儔僀儅僢僋僗偵帄傞傑偱丄寗娫柍偔堷偒崬傑傟懕偗偰偟傑偆丅夵傔偰僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺嵥擻偵扙朮偟偨丅

TB2偑TB偺峔惉傪拤幚偵嵞尰偟丄怴偨側儊儘僨傿偲僥僋僯僢僋傪惙傝崬傫偩偺偵懳偟丄偙偺俿俛俁偼The

Source Of Secrets偑TB偺僼儗乕僘傪棙梡偟偰偄傞偩偗偱丄偁偲偼TB偺峔惉偵偙偩傢偭偰偄傞傢偗偱偼側偄丅偨偩偟丄帄傞強偵崱傑偱偺僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺僼儗乕僘偑棙梡偝傟偰偄傞丅Ommadawn,

Amarok, The Song Of Distant Earth偼偦偺尠挊側椺偱丄摿偵慡懱揑偵The Song

Of Distant Earth偺報徾偑嫮偄丅拞偱傕Man In The Rain偼Moonlight Shadow偺儕儊僀僋偱偁傝丄償僅乕僇儖偺俠倎倰倎偲偄偆恖偺惡偼丄儅僊乕丒儔僀儕乕偵晧偗側偄丄偁傞偄偼偦傟埲忋偺枴傢偄怺偄暤埻婥傪弌偟偰偔傟偰偄傞丅儕儊僀僋偱偼偁偭偰傕丄暿偺嬋偲偟偰丄償僅乕僇儖嬋偲偟偰柍忦審偵岲偒偵側偭偨丅乮擔杮岅栿偁傝乯乮Man

In The Rain偼Heaven's Open偺嵺偵廂榐偑専摙偝傟偨傜偟偄丅夁嫀丄斵偼偙偺嶌昳傪壗搙傕専摙偟偰偒偨傛偆偩丅乯僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺崱傑偱偺廤戝惉揑側嶌昳偩偲巚偆丅崱傑偱僆乕儖僪僼傿乕儖僪傪垽偟懕偗偰偒偨僼傽儞偱偁傟偽偁傞傎偳丄偙偺嶌昳偺悘強偵尰傟傞夁嫀偺嶌昳偺僼儗乕僘偵姶摦偡傞偙偲偩傠偆丅

帺暘偲偟偰擄傪尵偊偽丄嬋娫偵庒姳偺嬻敀偺帪娫偑偁傞応崌偑偁傞偙偲丅僲儞僗僩僢僾偱嵟屻傑偱懕偄偨曽偑丄傑偲傑傝偑偁傞偐側偲巚偆丅傑偨丄傗偭傁傝彮乆僒僂儞僪偵嬅傝偡偓偰偄傞偐側偲傕巚偆丅僐儞僺儏乕僞傪巊傢側偄丄庤嶌傝偺嶌昳偑夰偐偟偄偲傕巚偆丅偙傟偐傜偢偭偲偙偺楬慄偱峴偐側偄偱丄愄側偑傜偺悽奅傕崿偤偰偄偭偰梸偟偄偲傕巚偆丅

侾儢寧抶傟偱擔杮斉偑敪攧偝傟偨丅偦偺拞偵Man In The Rain偺擔杮岅栿偑偁偭偨偑丄偁傑傝偺傂偳偝偵湵慠偲偟偰偟傑偭偨丅乮徻嵶偼擔杮岅栿偺儁乕僕傪偛棗偔偩偝偄丅乯

Guitars (1999)

Guitars (1999)

儅僀僋偺怴嶌偺儁乕僗偼偙偺偲偙傠俀擭枅偩偭偨偑丄偙偺嶌昳偼Tubular

Bells嘨偺敪攧偐傜侾擭傕偨偨側偄撪偵儕儕乕僗偝傟偨丅TB3敪昞帪偵偡偱偵偙偺嶌昳傪梊崘偟偰偄偨偐傜丄TB3偲偐側傝廳側偭偰嶌傜傟偰偄偨偺偩傠偆丅僞僀僩儖捠傝丄僊僞乕傪慡柺偵弌偟偨僀儞僗僩儖儊儞僞儖彫昳廤偱偁傝丄Vayager偺峔惉偲帡偰偄傞偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄偦偺拞恎偼偦偺柤偺捠傝丄儅僀僋偺僊僞乕傪枮媔偱偒傞撪梕偵側偭偰偄偰丄Vayager偺傛偆側働儖僩偺廘偄傗丄僋儔僔僇儖側廘偄偼嫮偔側偔丄儅僀僋偺捠忢嶌昳偺僊僞乕偺晹暘偺僄僢僙儞僗傪嬅弅偟偨傕偺偲偄偊傞丅嵟弶暦偄偨偲偒偼傾僐乕僗僥僢僋怓偑嫮偄僀儊乕僕偑偁傝丄彮乆嶶枱側報徾偑偁偭偨偺偩偑丄儅僀僋偺嶌昳偺懡偔偺傛偆偵丄悢夞暦偄偰偄偔偲偦偺枴傢偄偑偟傒偙傓傛偆偵側偭偰偒偨丅儅僀僋偺憈偱傞僊僞乕偺壒怓偼傑傞偱壧帉偑偁傞偐偺傛偆偵挳偔傕偺偵嫮楏側儊僢僙乕僕傪梌偊偰偔傟傞偑丄偙偺嶌昳傕偦傟偑傂偟傂偟偲姶偠偰偔傞丅傾僐乕僗僥僢僋嬋傕偁傝丄僴乕僪側嬋傕偁傝丄恄旈揑側嬋傕偁傝丄尦婥偺偱傞嬋傕偁傝丄儅僀僋偺僊僞乕偺壒傪廫暘偵妝偟傓偙偲偑偱偒傞丅Muse(壒妝偺恄偺柤慜傜偟偄乯偺椳偑弌傞傛偆側慁棩偐傜巒傑傝丄Summit

Day偺忣姶偁傆傟傞墘憈偵姶摦偟丄係偮偺嬋傪偁傢偣偨傛偆側Four Winds偐傜儔僗僩偺From

The Ashes傑偱偺揥奐偵偺傔傝崬傫偩屻丄偁偭偲尵偆娫偵俠俢侾枃廔傢偭偰偟傑偆丅

帺暘偺憐憸偩偑丄Tubular Bells嘨偺偨傔偵偄偔偮偐嶌偭偨嬋偐傜嵦梡偟側偐偭偨傕偺傪丄僊僞乕傪慜柺偵偟偰墘憈偟偨傕偺偺傛偆偵姶偠傞丅乮Cochise偼Serpent

Dream偺偵偍偄偑偡傞偟丄Out Of Sight傕丄Out Of Mind傕TB3偵崿偠偭偰傕堘榓姶柍偄傛偆偵巚偊傞丅乯

婜懸捠傝偺傛偄嶌昳偩偑丄偟偄偰偄偊偽丄Muse偺傛偆側丄弶婜俁晹嶌傗Amarok偺拞偵弌偰偔傞傛偆側僩儔僢僪宯偺傾僐乕僗僥僢僋偺嬋傪傕偆彮偟崿偤偰梸偟偐偭偨丅

The

Millennium Bell (1999)

The

Millennium Bell (1999)

儅僀僋丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺嶌昳偺摿挜偲偟偰丄堦搙挳偄偨偩偗偱偼偦偺杮摉偺椙偝偑傢偐傜側偄偲偄偆偙偲丄偦偟偰壗搙偐挳偔偲傂偳偄拞撆徢忬丄偮傑傝壗搙偱傕挳偐側偄偲偡傑側偔側傞偲偄偆偙偲傪偡偱偵庡挘偟偰偒偨丅偦偺摿挜偑傕偭偲傕尠挊側偺偑Amarok偩偲巚偆偑丄偙偺嶌昳傕偦偆偄偆摿挜傪廩暘偵傕偭偰偄傞丅僆乕働僗僩儔丄僐乕儔僗偑懡偔巊傢傟偨偙偺嶌昳偼丄弶傔偰挳偄偨偲偒偵偼偁傑傝儅僀僋傜偟偝傪姶偠傞偙偲偑偱偒偢丄彮乆偑偭偐傝偟偨僼傽儞傕懡偄傛偆偵尒庴偗傞偑丄壗夞偐挳偔偲丄偦偺枴傢偄怺偄儊儘僨傿偲怺偄壒偺廳側傝偺枴傢偄偵枺椆偝傟丄廳搙偺拞撆徢忬偵娮偭偰偟傑偆丅帺暘偺応崌丄峸擖偟偰1廡娫丄偙偺嶌昳埲奜慡慠挳偐側偄偲偄偆偔傜偄孞傝曉偟挳偄偰偄偨丅

Tubular Bells 嘨埲崀偺儅僀僋偺怴嶌偺儁乕僗偼栚妎偟偄傕偺偑偁傝丄摨偠擭偵2嶌偑敪昞偝傟傞偲偄偆偺偼幚偵媣偟傇傝丅僼傽儞偵偲偭偰偼偁傝偑偨偔丄偐偲偄偭偰寛偟偰幙偺掅偄傕偺傪棎敪偟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅傑傞偱帺暘偺嶌昳偼儘僢僋丄僾儘僌儗僢僔僽側偳偺僕儍儞儖偱妵傟傞傕偺偱偼側偄偲丄偁傝偲偁傜備傞暘栰偐傜偺傾僾儘乕僠傪寽偗偰偄傞偐偺傛偆偱偁傝丄偦傟偑僼傽儞偵傛偭偰偼巀斲椉榑偁傞偲偄偊丄偙偲偛偲偔惉岟偟偰偄傞偲偄偊傞偩傠偆丅

1999擭偺枛丄偮傑傝傂偲偮偺1000擭婭偺廔傢傝偵敪昞偝傟偨怴嶌偼暥帤偳偍傝乽愮擭婭偺忇乿丅夁嫀2000擭傪怳傝曉傝丄怴偨側愮擭婭偵偮側偘傞偲偄偆憇戝側峔憐偺傾儖僶儉偩偭偨丅慜嶌偺Guitars偲傕丄偦偺慜偺Tubular

Bells 嘨偲傕傑偭偨偔僀儊乕僕偼堘偄僐乕儔僗偲僆乕働僗僩儔偑慡懱偵懡偔巊傢傟偰偄傞丅僕儍働僢僩偵偼偁偺儀儖偺儅乕僋偑偁傞偐傜丄Tubular

Bells偺棳傟偐偲岆夝偟偦偆偩偑丄慡偔堘偆丅CD僕儍働僢僩偵偼Mike Oldfield偺柤慜偺婰嵹偼側偔丄偁偺徾挜揑側儀儖偺儅乕僋偑柍偗傟偽丄儅僀僋偺嬋偩偲偼傢偐傜側偄偐傕偟傟側偄丅儅僀僋傪椙偔抦傜側偄恖偵嵟嬤偺3嶌昳傪揔摉偵暦偐偣偨傜丄摨偠恖偺嶌昳偩偲偼巚傢側偄偐傕偟傟側偄丅撪梕偼堦挳偡傞偲The

Songs Of Distant Earth偺傛偆側報徾傪梌偊傞偑丄慡嬋傪捠偟偰暦偔偲丄崱傑偱偺儅僀僋偲偼偪傚偭偲堘偆丄怴偨側嶌晽偩偲姶偠傞丅偨偲偊偽傾僨傿僄儅僗偵帡偰偄傞晹暘偑偁傞丅偙傟傎偳僋儔僔僢僋偵嬤偄嶌晽偼弶傔偰偱偼側偄偩傠偆偐丠

奺嶌昳偼婭尦0擭偱偁傞Peace On Earth偐傜巒傑傝丄僀儞僇掗崙丄傾儊儕僇戝棨敪尒丄搝楆惂搙丄傾儖僇億僱丄傾儞僱僼儔儞僋側偳偺夁嫀2000擭偺僩僺僢僋偵怗傟偰偄偒側偑傜丄嵟屻偺2嬋偱柌偲婓朷偺枹棃傪憈偱偰偄傞丅乮奺僞僀僩儖偲偦偺堄枴偼僞僀僩儖廤偵宖嵹乯嵟弶偱側傫偲傕怱抧傛偄晜梀姶傪枴偁傢偣偰偔傟偨偁偲丄Pacha

Mama偱傾儖僶儉慡懱偺庡戣傪暦偐偣偰偔傟傞偑丄偙傟偑傑偨慺揋丅儅僀僋側傜偱偼偺儊儘僨傿偵悓傢偣偰偔傟傞丅(僐乕儔僗偱僙僋僔乕僂乕儅儞偲暦偙偊傞晹暘偑偁傞偑丄偙傟偼Saqsaywaman乮僒僋僒僀儚儅儞乯偲尵偭偰偄傞丅儁儖乕偺桳柤側愇忬堚愓偱丄専嶕偡傟偽偄偔偮偐儁乕僕偑弌偰偔傞偐傜嫽枴偑偁傞曽偼扵偟偰傒偰壓偝偄丅傑偨Pacha

Mama偼儔僀僫乕偱偼Mother Earth(曣側傞戝抧)偲偄偆堄枴偺儁儖乕偺屆戙岅偲徯夘偟偰偄傞偑丄娾傗嶳傪偮偐偝偳傞戝抧偺彈偺惛楈偩偲偄偆偙偲傜偟偄丅)Sunlight

Shining Through Cloud偱偼Horse Guards偱偺儔僀僽偱搊応偟偨Pepsi偑弶傔偰僗僞僕僆斦偱偦偺惡傪斺業偟偰偔傟傞偑丄偙傟偑慜敿偺僴僀儔僀僩丅拞娫晹偼傗傗僋儔僔僇儖側孹岦偑嫮偔側傞偑丄偙傟偧儅僀僋丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪偺儊儘僨傿偲偄偊傞嬋傪僆乕働僗僩儔偺憫尩側壒偱暦偐偣偰偔傟傞丅Liberation偱偼儅僀僋偲傾僯僞丒傊僕儍乕儔儞僪偺娫偺柡Greta偑僫儗乕僔儑儞偲偟偰搊応丅Greta偑傾儞僱丒僼儔儞僋偺擔婰偺堦愡傪慺杙偵岅傝丄傾僨傿僄儅僗偱旤偟偄惡傪暦偐偣偰偔傟偰偄傞Miriam

Stockley偺僐乕儔僗偑捛偭偐偗偰暦偙偊偰偔傞晹暘側偳偼丄揤忋偐傜偺壒妝偲偝偊姶偠偰偟傑偆偔傜偄丅偦偟偰儔僗僩2嬋偱丄杮摉偵柌偲婓朷偺枹棃傊傓偗偨揥奐偵偮側偑偭偰惙傝忋偑偭偰僄儞僨傿儞僌傪寎偊傞丅偙偺偁偨傝偺揥奐偼Far

Above The Clouds偲帡偰偄側偔傕柍偄丅儔僗僩偺The Millennium Bell偼偦傟傑偱偵暦偄偰偒偨嬋傪傾僢僾僥儞億偱師乆偲暦偐偣偰偔傟丄柧傞偄婓朷偵怱傪枮偨偣側偑傜戝偄偵惙傝忋偑偭偰偄偔丅

嶌昳偲偟偰偼椙偔傑偲傑偭偰丄幙偺崅偄傕偺偱偁傞偙偲偼娫堘偄側偄丅偨偩丄愭弎偺捠傝傑偝偟偔儅僀僋丒僆乕儖僪僼傿乕儖僪側偺偩偑丄偄傢備傞Tubular

Bells1,2,3, Amarok側偳偲偼戝偒偔堎側傞僐儞僙僾僩偱偁傝丄墘憈壠偲偟偰偺儅僀僋偲偄偆傛傝丄僐儞億乕僓乕偲偟偰偺儅僀僋偺幚椡傪慜柺偵弌偟偨傾儖僶儉偲偄偊傞偩傠偆丅偦傟偑僼傽儞偺娫偱巀斲椉榑傪弌偟偰偄傞尨場側偺偐傕偟傟側偄丅偟偐偟偦偆偄偭偨媍榑偼媍榑偲偟偰丄偄偢傟偵偟偰傕寙嶌偱偁傞偙偲偼娫堘偄偼側偄丅偁偲婓朷傪尵偊偽丄慡懱偱45暘偲抁偄偙偲丅2000擭偺夁嫀傪怳傝曉傞偺偩偐傜丄傕偭偲偄傠偄傠惙傝崬傫偱傎偟偐偭偨丅偁偲僕儍働僢僩傕昡敾偑埆偄丅2000擭偺楌巎傪僀儊乕僕偟偨偐偭偨偺偩傠偆偑丄嬋偺撪梕偲偼傑偭偨偔儅僢僠偟偰偄側偄丅

Tres Lunas (2002)

Tres Lunas (2002)21悽婭弶偺怴嶌偼乽俁偮偺寧乿偩偭偨丅慜嶌偺儈儗僯傾儉儀儖敪攧屻丄Music Vr偲偄偆償傽乕僠儍儖儕傾儕僥傿僎乕儉偺僾儘僕僃僋僩傪奐巒偟丄偦偺僎乕儉偺僨儌償傽乕僕儑儞CD偲偺2枃慻CD偲偟偰敪攧偝傟偨丅嬋偺撪梕傕僞僀僩儖傕偦偺僎乕儉偺僒僂儞僪僩儔僢僋偲偟偰偺傕偺偵側偭偰偄傞丅儅僀僋偵偲偭偰偼The Songs Of Distant Earth埲棃偺擮婅傪壥偨偟偨偙偲偵側傞偩傠偆偟丄僎乕儉偲壒妝傪僙僢僩偱敪攧偡傞偲偄偆偺偼儅僀僋偑弶傔偰側偺偱偼側偄偩傠偆偐丠儅僀僋偑壒妝埲奜偵償傽乕僠儍儖儕傾儕僥傿偵椡傪偦偦偖偙偲偵偼僼傽儞偺娫偵晄埨偺惡偑偁偭偨丅僎乕儉傪嶌傞傛傝傕偳傫偳傫怴嶌傪弌偟偰梸偟偄偟丄嶌昳偺幙傕掅壓偟偨傝偟側偄偩傠偆偐偲丅帺暘傕偦偆偩偭偨偑丄偄偞弌棃偁偑偭偨Music Vr傪尒偰丄偦偟偰偙偺嶌昳傪挳偄偰傒偰丄偦偺晄埨偼偲傝偁偊偢夝徚偟偨丅偙偺嶌昳偼僎乕儉偵搊応偡傞晽宨傪昞尰偡傞偐偺傛偆偵丄慡懱揑偵尪憐揑側暤埻婥傪偐傕偟弌偟偰偍傝丄挳偄偰偄傞偲墦偄悽奅偵柪偄崬傫偩傛偆側晄巚媍側暤埻婥傪姶偠偝偣偰偔傟偰丄儕儔僢僋僗偟偰暦偗傞丅僞僂儔僗偲僠儏乕僽儔乕儀儖僘偺慁棩傪崿嵼偝偣偨傛偆側僼儗乕僘偺Misty偐傜巒傑傝丄儅僀僋側傜偱偼偺怱抧傛偄慁棩偑懕偔丅Turtle Island偵偍偗傞傾僐乕僗僥傿僋僊僞乕偺僼儗乕僘偺屻傠偱丄儕乕僪僊僞乕偑捛偄偐偗傞傛偆偵墘憈偝傟偰偄傞偺偵偼怱偑恔偊偰偟傑偆偟丄柧傞偄枹棃傪婜懸偝偣傞傛偆側桞堦偺償僅乕僇儖嬋To Be Free傕慡懱偺拞偱偆傑偔梟偗崬傫偱偄傞丅僞僀僩儖嬋偺Tr3s Lunas偱偼丄儊僀儞僼儗乕僘傪丄傾僐乕僗僥傿僢僋僊僞乕偐傜僄儗僋僩儘僯僢僋僊僞乕丄僺傾僲偱愗傝懼偊偰暦偐偣偰偔傟側偑傜惙傝忋偑偭偰偄偔丅Thou Art In Heaven偼僞僀僩儖偺捠傝丄傾乕僩僀儞僿僽儞僐儞僒乕僩偺儔僗僩偱墘憈偝傟偨儀儖儕儞2000傪傾儗儞僕傪戝偒偔曄偊偰偄傞嬋丅嵟屻偺Sirius偺備偭偨傝偲偟偰偄側偑傜僪儔儅僥傿僋偝傪姶偠傞偺傕偲偭偰傕偄偄丅慡懱偲偟偰攈庤側惙傝忋偑傝偼側偄偑丄僊僞乕偲僺傾僲偑懡梡偝傟丄怱傪棊偪拝偐偣偰挳偔偙偲偑偱偒傞壚嶌偵巇忋偑偭偰偄傞丅扤偵偱傕暦偒傗偡偄儊儘僨傿偑拞怱偲側偭偰偍傝丄儅僀僋偺僼傽儞偱側偔偰傕偐側傝岲堄揑偵庴偗擖傟傜傟傞嶌昳偺偼偢丅21悽婭偺嵟弶傪偄偄嶌昳偱僗僞乕僩偟偰偔傟偰偆傟偟偄丅偨偩擄傪偄偆側傜偽丄懪偪崬傒傪偁傑傝懡梡偣偢偵丄懡彮峳嶍傝偱傕偄偄偐傜丄慺杙側儅僀僋偺壒偺傛偝傕傕偆彮偟巆偟偰傎偟偄偲偙傠丅嵟屻偵儃乕僫僗僩儔僢僋偲偟偰To Be Free偺僔儞僌儖償傽乕僕儑儞偑擖偭偰偄傞偑丄偙傟偼幹懌偐傕丅 偪側傒偵Music Vr傕帋偟偰偄傞偑丄傕偲傕偲僎乕儉偵偼偝傎偳娭怱偑側偄帺暘偩偑丄儅僀僋偑嶌偭偨堎師尦嬻娫偺拞傪儅僀僋偺嬋傪挳偒側偑傜偝傑傛偆偺傕妝偟偄傕偺偩丅帋偟偰傒傞壙抣偁傝丅偙偺俵倁俼偺拞偵偼偦傟偧傟偺僉乕億僀儞僩傪捠夁偡傞偲丄俠俢偵偼廂榐偝傟偰偄側偄儅僀僋偺嬋偑棳傟傞丅偦傟偑傑偨崅昳幙偺嬋偱偁傝丄僎乕儉傪偦傟偧傟僋儕傾偟側偄偲挳偔偙偲偑偱偒側偄偺偼偮傜偄丅偙傟傜偺嬋傪儕僢僺儞僌偟偨傕偺傪挳偔婡夛偵宐傑傟偨偑俠俢1枃暘偵憡摉偡傞偺偩偐傜偨傑傜側偄丅

抶傟偰敪攧偝傟偨擔杮斦偵偼偝傜偵To Be Free偺暿儈僢僋僗偑俀嬋捛壛偝傟偰偄傞丅乮愒帤晹暘乯丂偙傟傕幹懌偺幹懌偐傕偟傟側偄偑丄Pumpin'

Dolls Radio Friendly Edit偼柧傞偔僥儞億偺偁傞傾儗儞僕偱丄嵟嬤偺夁寖側儈僢僋僗偑懡偄拞偱傕丄岲堄揑偵暦偗傞丅傑偨擔杮斦偼Music丂Vr傕娷傔偰侾枃偺CD偵廂傔偰偍傝丄嬃偄偨丅奀奜偺僐儗僋僞乕偵偲偭偰偼偙偺擔杮斦偵偼娭怱偑崅偄偩傠偆丅

Tubular Bells 2003 (2003)

Tubular Bells 2003 (2003)Tubular Bells敪攧屻丄30擭丄儅僀僋偑30擭偺僉儍儕傾傪愊傫偩屻丄偦偟偰尰嵼偺僥僋僲儘僕乕偺傕偲丄Tubular Bells偺儕儊僀僋偑幚尰偟偨丅Tubular Bells偺儕儊僀僋偲側傞偲丄Tubular Bells 嘦傕傑偝偟偔儕儊僀僋偱偁偭偨偼偢偩偑丄偙偪傜偼丄僗僐傾傪懜廳偟丄壗傕堷偐偢丄壗傕懌偝偢丄偦偺傑傑偺Tubular Bells傪儕儊僀僋偟偰偄傞丅儅僀僋濰偔丄摉帪偺榐壒偺偁傗偱偁傞偲偐丄僠儏乕僯儞僌偺堘偄偲偐丄摉帪偺媄弍偱偼弌棃側偐偭偨偙偲傪丄崱夞偼廋惓偟偨偐偭偨偙偲偑偒偭偐偗偩偲偄偆丅

敪攧偝傟傞慜偼屆偄塮夋偺儕儊僀僋偑丄傎偲傫偳偺応崌偼媽嶌傪挻偊傞偙偲偑弌棃側偄傛偆偵丄僆儕僕僫儖偺Tubular

Bells偵偼偐側偆偙偲側偔丄傓偟傠僀儊乕僕傪懝偹偰偟傑偆偺偱偼側偄偐偲偄偆怱攝傪偟偰偄偨丅乮崱傑偱儅僀僋偺怴嶌偵偼忢偵怱攝傪棤愗傜傟偰偄傞偐傜丄偦傟傎偳怱攝傪偟偰偄側偐偭偨偑乯

偟偐偟丄傗偼傝梊憐偑揑拞偡傞偙偲側偔丄偙偺儕儊僀僋償傽乕僕儑儞偼娫堘偄側偔寙嶌偵巇忋偑偭偰偄傞偲偄偊傞丅僆儕僕僫儖偺Tubular Bells偺偡偽傜偟偝傪懝偹傞偙偲側偔丄傓偟傠嵞擣幆偝偣偰偔傟傞丅壒偼偳偙傑偱傕僋儕傾偱丄慁棩偼埨掕偟丄儅僀僋偺僊僞乕偺壒怓偑壗傕幾杺偝傟傞偙偲側偔慡恎偵愼傒搉偭偰偄偔丅Tubular Bells摿桳偺僩儔儞僗忬懺偵埨怱偟偰擖傝崬傔傞丅摿偵Part俀偺Harmonics偲Peace偼埑姫偩丅屄恖揑偵傕僆儕僕僫儖偺偙偺晹暘偑Tubular Bells偺拞偱偼嵟傕岲偒偱丄婅傢偔偽偙偺晹暘偩偗偱傕尰嵼偺儅僀僋偺僥僋僯僢僋偱嵞尰偟偰梸偟偄偲巚偭偨偙偲偑偁傝丄偙偺婅偄傪廫擇暘偵偐側偊偰偔傟偨丅偙偺晹暘傪暦偔偩偗偱傕丄怺偄壒偺墱偵擖傝崬傫偱偄偔偙偲偑弌棃丄墦偒屆戙偺尪憐悽奅偵偄傞傛偆側婥暘偵側傟傞丅傑偝偵杻栻偺壒妝乧丅偙偺傛偆側柤嶌丄傑偝偟偔恖椶偺堚嶻偲傔偖傝崌偊偨婌傃偵姶幱偟偮偮丅乮偙傟偑偗偭偟偰戝偘偝側昞尰偱偼側偄偙偲偼丄偙偺儁乕僕傪朘傟偰偔偩偝傝丄偙偺儗價儏乕傪撉傫偱偔偩偝偭偰偄傞曽偼擣傔偰偔偩偝傞偩傠偆乯

償傿償傿傾儞X僞儞僔儍儖偺妝婍徯夘僷乕僩偑塸崙偺僐儊僨傿傾儞丄僕儑儞丒僋儕乕僘偵曄傢偭偰偄偨傝丄Caveman偺欞欿偑傗傗桪偟偔側偭偨偐側偲偐丄妝婍偺壒怓傗偡偙偟偩偗堘偆僼儗乕僘傪尒偮偗偨傝偲偐丄僆儕僕僫儖偲偺斾妑傪偡傞偙偲傕妝偟偄丅傕偪傠傫僆儕僕僫儖偺Tubular

Bells傪傕偆挳偐側偔側傞偙偲側偳側偄丅偁偺峳嶍傝偝偑丄傑偨慺杙偝傪弌偟枴傢偄傪弌偟偰偄傞偺偩偐傜丅丂丂怴偟偄Tubular

Bells偼傂偲偮偺姰惉偝傟偨巔傪傢傟傢傟偵尒偣偰偔傟偨偲偄偊傞偩傠偆丅姶幱両丅偦偟偰偝傜偵婅傢偔偽丄Hergest

Ridge, Ommadawn傕儕儊僀僋偟偰梸偟偄丅偦傟偐傜偙傟傪挳偔偲柍惈偵懕偗偰Tubular

Bells 嘦傕挳偒偨偔側偭偰偟傑偆丅

乮怴嶌偼OMS4偱弶傔偰挳偄偨丅怴嶌傪戝壒嬁偱丄偦傟傕儅僀僋僼傽儞偺拠娫偲偲傕偵暦偗傞偲偄偆婌傃傕崱夞枴傢偊傑偟偨乯

丂

丂 Light + Shade丂(2005乯

Light + Shade丂(2005乯CD1 - LIGHT : Angelique / Blackbird / The Gate / First Steps / Closer /

Our Father / Rocky / Sunset / Pres De Toi

CD2 - SHADE : Quicksilver / Resolution / Slipstream / Surfing / Tears of an Angel / Romance / Ringscape / Nightshade / Lakme (Fruity Loop乯

慜嶌偐傜2擭敿傕宱夁偟丄儅僀僋偺怴嶌偼偄偮偱傞偺偩傠偆丅怴嶌偼僆儅僪乕儞偺5.1僠儍儞僱儖傜偟偄偲偄偆塡偔傜偄偱丄傎偲傫偳忣曬偑棳傟傞偙偲偑柍偐偭偨丅偙偺5寧偔傜偄偵儅僀僋偑Mercury

records偵堏愋偟偨偲偄偆忣曬偑棳傟丄偦偺屻斾妑揑憗偔偙偺嶌昳偺忣曬偑棳傟偨偟偩偄丅怴嶌偼彫昳廤偲偟偰偼弶傔偰偺2枃慻傒偱丄乽岝乿偲乽塭乿偺懳偵側偭偰偄傞僐儞僙僾僩偵側偭偰偄傞丅堦晹乽Surfing乿偱償僅乕僇儖偑擖偭偰偄傞嬋偑偁傞傕偺偺僄僼僃僋僩偑嫮偔妡偐偭偰偍傝丄慡嬋僀儞僗僩偲偄偊傞偩傠偆丅僐乕儔僗偼僐儞僺儏乕僞偵傛傞憿嶌偱偁傝丄堦晹儅僀僋帺恎偺惡傪儀乕僗偵偟偰偄傞丅

乽岝乿偼桙偟宯偺備偭偨傝偨嬋挷丄乽塭乿偼傾僢僾僥儞億偱傗傗埫偄嬋挷偲偄偆僐儞僙僾僩偲側偭偰偼偄傞傕偺偺丄偦傟傎偳嬌抂側堘偄偱偼側偔丄慡懱揑側暤埻婥偼惷偐偱棊偪拝偄偨揥奐偺嬋偑拞怱偲側偭偰偍傝丄戝恖偺壒妝偲偄偆報徾偱丄儅僀僋偺嶌昳偺拞偱偼偍偦傜偔丄傕偭偲傕堦斒庴偗偡傞嬋偑懡偄偲傕偄偊偦偆側婥偑偡傞丅偮傑傞偲偙傠丄柍擄側弌棃偱偁傝丄壜傕柍偔晄壜傕側偔偲偄偆姶憐丅偟偨偑偭偰丄儅僀僋偺挿擭偺僼傽儞偵偲偭偰傒傟偽丄儅僀僋偺嶌昳偺摿挜偱偁傞杻栻揑梫慺丄怺傒偵偼傑傞梫慺偑傗傗寚偗偰偄傞偲偄偆報徾偼斲傔側偄偐傕偟傟側偄丅僀儞僷僋僩偑傕偆彮偟梸偟偄偲偙傠丅丅丅丅偲嵟弶偺僐儊儞僩偱偼婰嵹偟偨偺偩偑丄挳偒崬傫偱偄偔偆偪偵丄傗偭傁傝儅僀僋偺摿挜偱偁傞椙偝偑偳傫偳傫燌傒弌偰偒偨偐傜晄巚媍丅偁傞偲偒倝倫倧倓偱僔儍僢僼儖偟側偑傜懠偺傾乕僥傿僗僩偺嬋傪挳偄偨偁偲丄Sunset偑弌偰偒偨帪偵偼丄巚傢偢椳偑偙傏傟偦偆側偔傜偄偺旤偟偝傪姶偠偨丅壗搙傕挳偄偰偄偔偆偪偵偦偺椙偝偑傢偐偭偰偔傞丄儅僀僋摿桳偺孹岦偑偙偺嶌昳偵傕尠挊偵尰傢傟偰偄傞丅傑偨丄倀俲斦偺儃乕僫僗僩儔僢僋偺2嶌昳乮愒帤乯偼丄儃乕僫僗僩儔僢僋偲偼偡傞偵偼傕偭偨偄側偄偔傜偄偺弌棃丅Press丂De丂Toi偼屻弎偺儅僀僋偺僐儊儞僩偵偁傞傛偆偵丄Closer偺暿僥僀僋丅偙偺僥僀僋偑偄傑偄偪偩偭偨偐傜曄偊偨偲彂偄偰偄傞偑丄偦傟偱傕儃乕僫僗僩儔僢僋偵偟偨偺偼丄儅僀僋偲偟偰傕幪偰抲偒偨偐偭偨偺偩傠偆丅

嶌昳偺棳傟偲偟偰偼Tr3s Lunas偺棳傟傪媯傫偱偄傞偲偄偊丄幚嵺丄堷梡傕懡偔丄偍側偠偔僎乕儉嶌昳乽Maestro乿偺拞偺嬋傕嵦梡偝傟偰偄傞偑丄偦傟傪偝傜偵徃壺偝偣丄崅昳幙偺嶌昳偵傑偲傔忋偘偨偲偄偊傞偩傠偆丅挿擭偺僼傽儞偵偲偭偰丄妋偐偵暔偨傝側偄偲偄偆晹暘偼偁傞偺偐傕偟傟側偑丄偦傟偱傕儅僀僋偺嶌昳偺庬椶偺傂偲偮偱偁傝丄崱屻彨棃偵傢偨傝丄曮暔偲側傝偆傞嶌昳偩丅弶婜偺崰偺Platinum丄QE2偺棳傟傪媯傓丄尰嵼偺儅僀僋偲巚偊偽丄晄帺慠偱偼側偄丅

偙偺偲偙傠儅僀僋偼偢偭偲丄Tubular Bells 僔儕乕僘偵偼偝傓傛偆偵彫昳廤傪弌偟偰偒偰偄傞偑丄偙偺師偼傑偨Tubular Bells娭楢側偺偩傠偆偐丅偦傟偲傕塡偺僆儅僪乕儞儕儊僀僋偐丠

儅僀僋偺岞幃僒僀僩偐傜儅僀僋帺恎偵傛傞嬋偺夝愢傪彺栿偟偰傒傑偟偨丅

乽岝乿僒僀僪

Angelique丂乮僄儞僕僃儕乕僋乯

巊梡偟偰偄傞僔儞僙僒僀僓乕偵偁傜偐偠傔僙僢僩偝傟偰偄傞儕僘儉丠偺柤慜丅乽捠忢丄妝嬋傪慻傒棫偰偰偄偒丄偦偟偰丄壒偺僺乕僗傪揤巊偺壒妝偺傛偆偵曄偊偰備偔丅偦傟偑偳偆偟偰傗傞偐偼愢柧偱偒側偄偑丅偨偩僉乕傪偨偨偔偩偗偲傕偄偊傞偩傠偆丅3擔偛偲偵僗僞僕僆偐傜偙偺僩儔僢僋傪帩偪弌偟偰偒偨偑丄溰湭偟偒偭偰偟傑偭偨丅傑傞偱弌嶻傪偟偨傛偆側婥暘偩偭偨丅

Blackbird丂乮偔傠偮偖傒乯

偙偺嬋偼僺傾僲偱傗傝偨偐偭偨偺偩偑丄帺暘偑帩偭偰偄傞傕偭偲傕屆偄傕偺偺傂偲偮1928擭傕偺僗僞儞僂僃僀傪巊梡偟偨丅嬋偺僞僀僩儖偼帺暘偺僶僀僋儂儞僟僽儔僢僋僶乕僪偐傜庢偭偨丅嬋偼備偭偔傝偟偨僥儞億偩偑丄僗僞儞儕乕僉儏乕僽儕僢僋偺2001擭塅拡偺椃偵偍偗傞乽旤偟偒惵偒僪僫僂乿偺傛偆側揥奐傪恾偭偰傒偨丅僶僀僋偵忔偭偰偄傞偲偒偼丄僗僺乕僪傪忋偘傞偲帪娫偼備偭偔傝摦偔傛偆偵姶偠傞丅僶僀僋傪崀傝傞偲嬻傪旘傃偨偔側傝丄柶嫋傕庢偭偨偑丄偙傟偼寢峔僗僩儗僗偑偨傑傞傕偺偱偁傝丄僶僀僋偺傎偆偑儕儔僢僋僗偱偒傞丅

The Gate丂乮栧乯

乽Vocaloid乿偲屇偽傟傞償傽乕僠儍儖儕傾儕僥傿偵傛傞償僅乕僇儖嶌惉僜僼僩傪巊偄偨偐偭偨丅慺嵽偺壒傪巊偆偲偁傑傝偨偄偟偨偙偲柍偄偑丄偄偔偮偐偺僾儔僌僀儞傪尛偆偲壒偑偲偭偰傕偒傟偄偵側偭偨丅僞僀僩儖偼僐乕僋弌恎偺慶晝偺乽Michael Liston乿偐傜偒偰偄傞丅斵偼偁傞栭峴曽晄柧偲側傝丄3擭屻偵尒偮偐偭偨丅戞堦師悽奅戝愴帪偵儅儞僗僞乕壩懪愇廵暫偲偟偰弌暫偟丄僼儔儞僗偱愴偭偨丅愴屻丄婰擮偺栧偑寶棫偝傟偨Ypres偲偄偆奨偱偺愴偄偩偭偨偦偆偩丅偦偙偺攷暔娰傪朘傟偰丄偦偺嵺偺峚丠傪尒偰偒偨丅偦偺偲偒偺暤埻婥傪嬋偵偟偨傕偺偩丅

"

First Steps丂乮嵟弶偺堦曕乯

Tres Lunas.僎乕儉偐傜偺壒尮傪巊梡偟偨丅僎乕儉傪巒傔傞偲丄嵒敊偺拞偺僒儃僥儞偺慜偵棫偭偰偄傞偑丄摦偒弌偡偲壒妝偑巒傑傞丅僨傿儗僋僞乕偩傝僉乕儃乕僪僾儗僀儎乕偺Robyn Smith偑傾儗儞僕傪彆偗偰偔傟偨丅

Closer丂乮傕偭偲嬤偔偵乯

Ypres傪椃偟偰偄傞娫偵憭媀偺嵺偺惞壧傪挳偔偙偲偑偁偭偨丅Pres de Toi偲偄偆嬋偱偁傞偙偲偑傢偐傝丄偦偺働儖僥僢僋償傽乕僕儑儞傪嶌偭偰傒偨丅偗傟偳償傽僌僷僀僾偺壒偑榐壒偟偨壒偵忋庤偵崌傢側偐偭偨偺偱僽儖乕僗偵曄偊偰傒偨丅

Our Father丂乮傢偑晝乯

Tres Lunas.偐傜偺壒尮丅儘乕儅朄墹偑柍偔側偭偨偲偒偵偙偺嬋傪嶌偭偰偄偨丅斵偺恖惗偼側傫偲枺椡揑偱丄慺惏傜偟偄傕偺偩偭偨偩傠偆丅斵偑朣偔側偭偨帪丄偦傟偑怣偠傜傟偢丄斵偼偨偩帺暘偺堄幆偺拞偵偟傒偙傫偱偄偭偨偺偩偲巚偄偨偔丄偙偺僞僀僩儖偵偟偨丅帺暘偲偟偰丄斵偺恖惗偡傋偰偲巰傪僇僾僙儖壔偟偨傛偆側婥帩偪偩丅

Rocky丂乮儘僢僉乕乯

偙傟偼帺暘偺攏偺柤慜偩丅旤偟偄傾儔價傾儞僐儖僩偱丄偄偮傕帺暘偺偲偙傠偵傗偭偰偒偰丄書偒偮偄偰偔傞丅斵傪嫀惃偟側偄傑傑偱偄傟偽丄斵偼傕偭偲枺椡揑側摦暔偵側偭偰偔傟傞偩傠偆丅

Sunset丂乮梉擔乯

償傽乕僠儍儖僎乕儉2嶌栚"Maestro"偱偼丄僎乕儉偵偍偗傞彑幰偵側偭偰弶傔偰暦偗傞壒偑偁傞丅偙偺壒傪償傽儕僄乕僔儑儞偵偟偨嬋丅 乽側偛傒乿偺傾儖僶儉傪峫偊偰偄偨偺偱丄偙偺僞僀僩儖偼偪傚偆偳傆偝傢偟偄偲偄偊傞偩傠偆丅

乽塭乿僒僀僪

Quicksilver丂乮悈嬧乯

帺暘偵偲偭偰偼偙偺嬋偼僟儞僗壒妝偱偼側偄丅僟儞僗價乕僩偑偁傞嬋偩丅悈偺拞偱偄傞偐偲朅偲偄偭偟傚偵孞傝曉偝傟傞傛偆側僀儊乕僕丅僀價僓偵廧傫偱偄偨偲偒丄偄傞偐偑慏偵岦偐偭偰偍帿媀傪偟偰偔傟傞偺傪尒偨丅偦傫側摿暿側僀儊乕僕偩丅

Resolution丂乮寛怱乯

Chalfont St. Giles偲偄偆奨偵廧傫偱偄偨偙偲偑偁傞偑丄偙偙偵偼僉儍僾僥儞僋僢僋偺婰擮旇偑偁傞丅帺暘偼姰慡側僩儕僢僉乕乮僗僞乕僩儗僢僋僼傽儞乯偩偑丄僇乕僋慏挿偼僉儍僾僥儞僋僢僋偑儌僠乕僼偵側偭偰偄傞丅戝惣梞傪峲奀偟偨偦偺慏偺柤慜偼Resolution偩丅偙偺嬋偼昘傪僀儊乕僕偟偰偄傞偑丄儗僐乕僨傿儞僌帪偼僀儔僋愴憟偺嵟拞偱丄偄傠傫側晹暘傗抐曅偼偦傟偵塭嬁偝傟偰偄傞偲巚傢傟傞丅

Slipstream丂乮僗儕僢僾僗僩儕乕儉乯

FL Studio偲宊栺偟偨偲偒偵丄偦偙偺FruityLoops software偵擖偭偰偄傞僨儌壒妝傪巊梡偟偰傕傛偄偐朘偹偨丅偦偺儕僼偑岲偒偩偭偨偐傜偩丅斵傜偼傕偪傠傫椆夝偱丄偦傟偱Slipstream偲偄偆柤慜偵偟偨丅

Surfing丂乮僒乕僼傿儞乯

儘儃僢僩揑側壒傪弌偟偰偔傟傞Cantor偲偄偆僜僼僩傪巊偭偰帺暘偺償僅乕僇儖傪傾儗儞僕偟偰傒偨丅偲偭偰傕億僢僾側姶偠偵側偭偨丅

Tears Of An Angel丂乮揤巊偺椳乯

偙偺嬋偼扤偐傜偑偲偭偰傕斶偟偄偲偒偵丄偁側偨偑壗傕彆偗偰偁偘傜傟側偄偲偒偺婥帩偪傪昞尰偟偨傕偺丅Vocaloid僜僼僩傪弶傔偰巊偭偰僆儁儔挷偵巇忋偘偰傒偨丅帺暘偺惡傕巊偭偰偄傞丅偲偭偰傕岤偄崌彞偑椙偔弌棃偨偲巚偭偰偄傞丅

Romance丂乮儘儅儞僗丒嬛偠傜傟偨梀傃乯

僗僷僯僢僔儏僊僞乕傪弶傔偰廗偆偲偒偵懡偔偺恖偼偙偺嬋傪妎偊傞丅儅僀僫乕僐乕僪偲儊僕儍乕僐乕僪偱丅偩偐傜偙偺嬋偺僟儞僗償傽乕僕儑儞傪嶌偭偰偄偨丅偟偐偟儊僕儍乕偼偆傑偔偄偐側偐偭偨丅偦傟偱儘儅儞僗偺埫偄晹暘偩偗偱偺巇忋偘傞偙偲偵側偭偨丅楒垽偑偆傑偔偄偐側偔側偭偨偲偒丄僇僢僾儖偼曎岇巑傪屬偄丄偍屳偄傪峌寕偡傞偙偲偵側傞丅

Ringscape乮儕儞僌僗働乕僾乯

Tres Lunas偐傜偺暿偺嬋丅嵒敊傪墇偊丄僩儞僱儖傪敳偗丄昘偺悽奅偵偄偨傞摴偱丄傆偔傠偆偑偁側偨偺椃傪埬撪偡傞僔乕儞偐傜偩丅Robyn Smith偑傾儗儞僕傪忋庤偵傗偭偰偔傟偨丅

Nightshade丂乮栭偺塭乯

"Christopher von Deylen 偲巹偼偍屳偄偺嬋偱1嬋偢偮嫤椡偟崌偆偙偲偵偟偨丅斵偺僶儞僪Schiller偺傾儖僶儉偱偼帺暘偼斵偺僊僞乕傪抏偒丄斵偼偙偺嬋偱儀乕僗偲僪儔儉傪墘憈偟偰偔傟偰偄傞丅Robin Smith's 偑堦晹傗偭偰偔傟偰偄傞埲奜偼偡傋偰巆傝偼帺暘偑墘憈偟偰偄傞丅

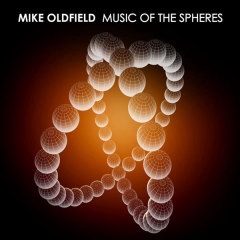

丂Music of the Spheres (2008乯

丂Music of the Spheres (2008乯Part1: Harbinbger / Animus / Silhouette / Shabda / The Tempest / Harbinbger

Reprise / On My Heart

Part2: Aurora / Prophecy / On My Heart Reprise / Harmonia Mundi / The Other

Side / Empyrean / Musica Universalis

Mike Oldfield偺壒妝偺僕儍儞儖傪偁偊偰掕媊偡傞偲偡傟偽丄僾儘僌儗僢僔僽儘僢僋丄偁傞偄偼僔儞僼僅僯僢僋儘僢僋偱偁傝丄偙傟偼偮傑傝丄僋儔僢僔僢僋挷壒妝傪儘僢僋挷偱墘憈偟偨壒妝偲帺暘偼彑庤偵夝庍偟偰偄傞丅

Tubular Bells偑屻偵僆乕働僗僩儔偺墘憈偱儕儕乕僗偝傟偨傛偆偵丄Mike Oldfield偑壖偵18悽婭摉偨傝偵惗傑傟偰偄偨偲偟偨側傜丄儁乕僩乕儀儞丄僶僢僴丄僔儏乕儀儖僩側偳偺戝嶌嬋壠偲摨條偵丄偦偺嶌昳偺偡傋偰偼僆乕働僗僩儔偱墘憈偝傟戝偒側昡壙傪摼偰偄偨偵堘偄側偄丅偟偨偑偭偰丄偙偺嶌昳偼弶傔偰僆乕働僗僩儔偱偺墘憈偝傟偨傕偺偲偟偰榖戣傪屇傫偱偄傞偑丄摿偵嬃偔傋偒偙偲偱偼側偔丄斵偺壒妝偺堦昞尰曽朄偲偟偰偼摉慠偺寢壥偩偲巚偆丅

僀儞僩儘偐傜偄偒側傝Tubular Bells偺慁棩偐傜巒傑傝丄奺僠儍僾僞乕枅偵揥奐傪曄偊偮偮丄枺榝揑側彈惈僐乕儔僗偑嫴傑傟側偑傜丄傑偝偵揤忋偺慁棩傪姶偠偝偣傞償僅乕僇儖嬋偱慜敿偑廔傢傝丄屻敿傊側偩傟崬傫偱備偔峔惉偼丄廬棃偺Mike

Oldfield偺嶌昳偺僷僞乕儞偺傑傑偱丄偝傜偵奿挷崅偔丄怱抧傛偔尐偺椡傪敳偄偰暦偔偙偲偑偱偒傞丅

奺僠儍僾僞乕偺嬋柤偼偁傑傝堄枴偑柍偔丄Part1丄Part2偲2嬋峔惉偲峫偊偰挳偔偺偑惓夝丅帪乆嫴傑傟傞儅僀僋偺僊僞乕偺慁棩丄僺傾僲丄償僅乕僇儖側偳偼丄傑偝偵揤忋偺備傝偐偛偵梙傜偝傟偰偄傞偐偺傛偆側晜梀姶傪姶偠偝偣偰偔傟傞丅傾僨傿僄儅僗偺僇乕儖丒僕僃儞僉儞僘偺僾儘僨儏乕僗偺塭嬁傕偁傞偺偩傠偆偑丄慡懱揑偵柍擄側旤偟偄巇忋偑傝偱偁傝丄嬌忋偺僸乕儕儞僌儈儏乕僕僢僋偺暘栰偵傕擖傞嶌昳偲側傞偩傠偆丅

偟偐偟丄擄傪尵偊偽丄Mike Oldfield偺嶌昳偵傛偔偁傞丄撈摿偺撆偺晹暘丄偮傑傝杻栻揑側晹暘偑傎偲傫偳側偔丄偳傫偳傫偺傔傝偙傫偱偄偔傛偆側拞撆惈偑偁傑傝姶偠傜傟側偄丅偨偊偲偊偽戞堦報徾偑嬌傔偰埆偄偑丄傗偑偰偼椄偵偝傟偰偟傑偭偨Amarok偺懳嬌偵偁傞嶌昳偲姶偠傞丅偨偲偊傟偽Amarok偼丄偝偟偰旤偟偔偼側偄偑丄傂偲偨傃崨傟偙傫偱偟傑偄丄怺傒偵偼傑偭偰偄偭偰偟傑偆埆彈偩偑丄偙偺嶌昳偼扤偐傜傕旤偟偄偲偄傢傟偩傠偆偑丄怱傑偱偼怺偔扗傢傟側偄旤彈丅丅丅

傕偆堦枴僗僷僀僗偑梸偟偄偲偄偆偺偼嬉戲偩傠偆偐丅