MTRの録音をコンピュータに取り込み、トラックダウンとマスタリングをおこないます。

MTRのエフェクトを使ってマスタリングするので、実際には取り込みとトラックダウン・

マスタリングが一つのプロセスで完了します。気に入らなければこのプロセスをやり直

すことになる。奥が深〜い世界。(^^;;;)

トラックダウン

MTRのパンとフェーダーを適当に設定する。

3点吊りのワンポイントとステージ上のマイクのバランスが問題。

クラシックでは一般に、ワンポイントステレオ録音が基本。最も全体をバランスよく録れ

る一点を探し出すことが大切。全体の定位やホールの奥行きを捉えるのはワンポイントな

らでは。

ステージ上のマイクは、ワンポイントで「足りない音を補う」つもりで使うとよい。

だが全てオンマイクでミキシングしたい誘惑も・・・楽器の音は直接音だけでなく、空間

に反響した音を聞いている。オンマイクをやりすぎると平板な音像になるので気を付けよ

う。(^^;)

各楽器のsoloやハープなど音量の小さな特殊楽器はオンマイクで補助する。この場合も、

オンマイクの直接音とオフマイクの反響音の「つながり」が不自然にならないように。

(写真)左からワンポイントL,R,Vn,Va,Hrp,solo,ChorL,R。右端はマスターボリューム。

マスタリング

トラックダウン時にDPS内蔵エフェクトでマスタリングを行う。

*エフェクトはコンピュータに取り込んでソフトでかけてもよい。

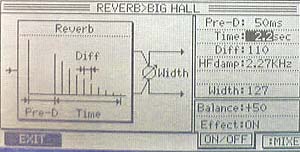

・REVERB>BIG HALL

ホールトーンを補うために「REVERB>BIG HALL」をかけた。プリセット通りでよいが、

場合によりプリディレイ、残響時間等のパラメータを調整する。

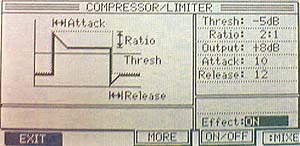

・COMPRESSOR/LIMITTER

DPS16はダイナミックレンジが驚くほど広い。このため時として弱音と強音の落差が

大きすぎたり、歌のフレーズの途中で一音だけ不自然に音量が増えたりする。(演奏に

もよる)より聴きやすくするために「COMPRESSOR」をかけた。

DPS16のコンプレッサーには、一般的なスレショルド、レシオ、アタック、リリースに

加えて「OUTPUT」パラメータもあるので、レベル調整もできる。

*DPS16 Ver.2から「ノーマライズ」「レベルチェンジ」が加わった。またVer.3では

ビットレート・サンプリングレートコンバーターも加わり、外付けCD-Rに直接焼ける

ようになった。しかし筆者はVer.1.5からアップデートしていないので、コンピュータ経

由で焼く方法を採っている。

コンプレッサーも「奥が深い」世界で、最初はプリセットを試して、深くかけすぎない

ようにする。

*『サンレコ』誌2000年末頃のレビューにもあったが、DPS16のコンプレッサーはす

べらかなかかり具合がすばらしく、音質劣化が少なく自然な仕上がりになる。

コンピュータへの取り込み

オーディオカードとソフト

DELTA Audiophile2496と付属のLogicDELTAを使ってMacに取り込んだ。

DPS16とAudiophileをS/P DIF同軸ケーブルで接続する。同軸デジタルケーブルは、もの

によってノイズが入る製品もあるので、コネクタ部分がノイズ対策の特殊な形状になってい

るものを選ぼう。筆者はノイズのないSONYのビデオ用同軸ケーブルを愛用している。同軸

デジタルケーブルはビデオ用もオーディオ用も共通(75Ω)だ。

M-Audioのカードは抜群のコストパフォーマンスと音質で売れているインターフェイスだ。

上位機種のDELTA1010はプロフェッショナルにも好評だが、ローエンドモデルから24Bit/

96kHz対応なのもうれしい。

Audiophileはアナログ、デジタル、MIDI I/Fが付いており、LogicDELTAがバンドルされて

いる。(MicroLogicAVの2496対応版。LogicAudioPlatinumへアップグレード可能)

Mac用ドライバは若干不安定な部分*もあるが、何度もサポートに問い合わせるうちに使える

ようになった。

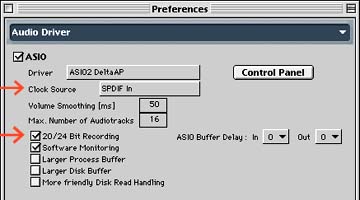

*「不安定」とは、マスタークロックを「S/P DIF」にするとサンプリングレートが44.1k

に固定されてしまう、ドライバ設定を保存してもLogicを起動したとたんにドライバ設定が

無効になる、等の症状だ。これらの症状は、DELTAコントロールパネルではなく、Logic上

から直接設定することで解決した。DELTAコントロールパネルはなるべくいじらないで、

Logicから設定できる項目はLogicで設定するとよい。(コントロールパネルで設定するのは

入力ミキサーと、SCMSやエンファシス位だ。)

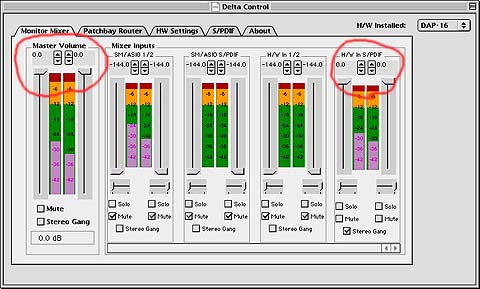

(写真)Audiophileの「デルタ・コントロールパネル」ミキサー画面

左端「Master Volume」、右端「S/P DIF IN」のフェーダーを上げておく。

*Audiophileのデジタル入力でサンプリングレートを44.1k以外に設定する方法。

LogicDELTAで、まずクロックを「Internal」にしてからサンプルを「48k」「96k」に

設定。それからクロックを「S/P DIF」に変えるとOK。(逆は不可)

また、デジタル入力時はミキサーの入力を「Input3-4」にしておかなければならない。

(写真)LogicDELTAのAudioPreferenceウインドウ

クロックソースをまず「Internal」でサンプリングレートを96000に設定した後、

「S/P DIF In」に戻すとサンプリングレートが望み通りに固定できる。(裏技)

「20/24Bit Recording」にもチェックを入れておく。

(写真)LogicDELTAのミキサーウインドウ・録音中

入力を「Input3-4」(デジタル入力)に設定する。(重要)

CD化するには「AIFFインターリーブステレオ」フォーマットにしておく。(下矢印)

DPS16のプレイボタンを押してLogicの録音ボタンを押す。

アナログ取り込みの方法

別の入力方法として、MTRから直接アナログ16Bit/44.1kHzで取り込むことも可能だ。

サンプリングレートコンバートが不要になるぶん音質的に有利だろうか?

2種類のインターフェイス/ソフトの組合わせで試みた。

(1) Onkyo SE-U55 + YAMAHA WaveEditorTWE

DPS16側を16Bit/44.1kHzと24Bit/96kHzの2通りで録音したものを、USBイン

ターフェイスのSE-U55とTWEでアナログ16Bit/44.1kHzで取り込んだときの音質を

比較してみた。

アナログ16Bit/44.1kHzで取り込んだときも、ソースが24Bit/96kHzのほうが

16Bit/44.1kHzのソースからの取り込みより、明らかに音がよい。24Bit/96kHz

独特の「空気感」がある。つまり、コンサートホールの空間があって、その空間を

満たした空気が響いている、アコースティックな響きが捉えられている。

それに比べると16Bit/44.1kHzソースからの録音は情報量が少なく、響きに乏しく

感じられた。これはこれで、音の芯だけがあってわかりやすい音には違いないのだが。

(2) KORG1212 I/O + Digital Performer

Digital Performer2.72と、ダイレクトサポートのKorg1212 I/OでDPS16から

アナログ取り込みを試みた。カードとソフトの相性は抜群で、設定も簡単。

Digital Performerの録音はなかなかシャープな音質である。が、アナログ取り込

みはS/P DIFデジタル取り込みに比べてどうしても劣ってしまう。デジタルでは正確

に再現できるハープのアルペジオが、アナログでは音の立ち上がりが不明瞭で、不均

等に聞こえるといった具合。S/N比の点てもアナログは不利である。

以上のことから、

(1) 16Bit/44.1kHzでアナログ取り込みをするなら、ソースが24Bit/

96kHzのほうが16Bit/44.1kHzより良い結果が得られる。

(2) 24Bit/96kHzソースから16Bit/44.1kHzアナログ取り込みと24Bit/96kHz

デジタル取り込みを比べると、解像度、S/N比の点でデジタル取り込みの方が

良い結果が得られた。

そこで、次項ではデジタル入力のデータコンバートについてみてみよう。