|

|

|||||||||

|

|||||||||

| 2004.11.23晴れ。今日はいよいよ甲州街道最初の難所といわれる標高548mの小仏峠を越える。 小仏峠は当時は鬱蒼とした山道であったが、富士の眺望がよかったので「富士の峠」と言われていた。 さて今日は峠から、あの美しい姿の富士山が見えるだろうか。 |

|||||||||

| 区間経路 | |||||||||

| (小仏宿)一般道→山道(小仏峠)→20号線(小原宿)→一般道→20号線(与瀬宿)→20号線→一般道 | |||||||||

|

|

|||||||||

| 小仏峠の地名由来:奈良時代、行基菩薩が寺を建て、小さな仏を安置したところからつけられたという。 | |||||||||

| 小原と与瀬の地名由来:一説によると、1200年ほど前に天台宗の僧隆弁僧正が諸国遍歴の途路、 この付近が京都の大原、八瀬に似通うため、大原をとって「小原」、八瀬をとって「与瀬」の地名を つけたと言われている。 小原宿と与瀬宿:小原と与瀬の間は1.8kmでともに片道継立の宿で、甲州へは小原から吉野へ継ぎ、 江戸方面には小原を通り越して小仏宿へ継ぐ、2宿で1宿の役割を果たしていた。 |

|||||||||

| 小仏峠 | |||||||||

|

|||||||||

| 京王バス終点小仏停留所から出発して、山道に入っていく。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 約300m行くと左側に宝珠寺の参道階段があり、登っていくと鮮やかな紅葉に飾られた本堂がある。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 本堂の左手には、都天然記念物の樹高約23mのカゴノキがある。 幹が鹿の子模様(写真左)になることから、漢字で「鹿子の木(カゴノキ)」と書くクスノ木科の木。 本堂の右手の墓地には、「甲府三度飛脚」と刻まれた1862年(文久2)建立の常夜燈がある。 毎月江戸と甲府の間を定期的に三度往復したので、「三度飛脚」と呼ばれていた。 ちなみに三度飛脚が被ったつばの深い笠を、「三度笠」という。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 元の道に戻り数分歩くと、左手に何やら建物が見える。 「当分の間休業します。暖かくなりましたら開店しますのでよろしくお願いします。お休み処 こめや」 と、門扉に断り書きが掲げられている。 多分来春まで、茶店は休業なのであろう。 |

|||||||||

|

|||||||||

| さらに数分行き舗装道路と分れを告げると、右側に「←子仏峠 小仏バス停→」の道標がある。 その先の電柱には「裏高尾町」とある。ということはここはまだ東京都ということ。 右に左に折れ曲がった山道を登って行く。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 周囲が太陽の光で明るくなると、小仏バス停から2.8kmの地点にある峠に辿りつく。 山道は構えて登ったこともあってか、思ったほど険しく感じなかった。 ただ当時は道も整備されてなく、また山賊などの出没する大変な峠だったと伺い知ることができる。 峠は広場になっていて、片隅に「旧甲州街道 相模湖 相模湖町」と書かれた標識が立っている。 相模湖町は神奈川県なので、峠が東京都と神奈川県との境になっているようである。 そして周囲の山々の緑がとても気持ちよく、思い切りその緑を吸い込んでしまった。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 広場には、昔この地に関所があった頃道行く人に安全を祈って建てられたというお地蔵さまがある。 また、何故か数匹のタネキに囲まれて、「小仏峠 頂上560m」の標識が立っている。 ただ市販地図では標高548mとあるので、この560mの意味するところは不明。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 広場には只今休業中の茶屋の建物があり、その奧の「小仏峠 青木」看板がかかっている出入口を潜と そこも小さな広場となっていて、1795年(寛永7)建立の「右高尾山道」と刻まれた道標がある。 高尾山参りが盛んであった名残であろう。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 遠くには、きっと昔の旅人も見たに違いないあの富士山がはっきり見えた。 やはり富士山はどこから見ても感動を与えてくれる。 そして今日はもうひとつ、青空に真紅の葉が一つ二つ・・・・。 |

|||||||||

|

|||||||||

| ここからは、小原宿を目指し「小仏峠富士見茶屋」の前を通って峠を下る。 ちなみにこの茶屋の品揃えは(単位円)、ずいき600、山芋500、なめこ汁250、銀杏300、ゆず50、 コーヒー250、うめづ500、梅干500、どくだみ300、くるみ200、目薬の木300、ビール400、ジュース200と、 ビックリするほど豊富である。 多種多様の顧客の要望に応えているのであろが、それにしてもこんなものまでと思うものもある。 下り口には、「旧甲州街道 相模湖町」の白い標識が立っているので迷うことはない。 標識によるとここから、底沢バス停まで3.5km、相模湖駅まで5.5kmとある。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 下り道は切石と砂利道多くとても歩きにくい。登ってきた道とは造成の方法が違うように思える。 ようやく周囲が太陽の光を浴びて明るくなると山道は終わり、舗装道路の丁字路に出る。 丁字路手前の山道の左側に、「小仏峠1.8km 底沢バス停1.?km」と刻まれた倒れ掛かった道標と 「旧甲州街道 相模湖町」の標識が立っている。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 丁字路から今来た山道を振り返り峠にサヨナラして、左折して舗装道路を下る。 下りきったところで道は右と左に別れるので、右にUターンすると、 「相模湖駅へ 底沢バス停1・7km」の道標と並んで「美女谷温泉」看板が立っている。 美女谷の地名の由来は、「小栗判官と照手姫」で知られている絶世の美女照手姫が生まれた土地なので その名の通り「美女」という地名になったと、「新編相模国風土記稿」に記されているという。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 道なりに右に左に坂道を下って行くと、今が盛りの紅葉があちこちで出迎えてくれた。 時には眼下にJR中央本線を見ることもできる。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 舗装道路を10分ほど下ってくると道は平坦になり、 右側に「相模湖駅3.8km 底沢バス停1.0km」道標が立っている。 その先に美女谷橋(写真左中)がかかっていて、橋の上から下を見ると可憐な滝が一生懸命落ちている。 この辺りは黄葉ごとても目立つ。 小仏峠の紅葉はとても素晴らしく、いつか機会があったらまた訪ねてみたいと思う。 |

|||||||||

|

|||||||||

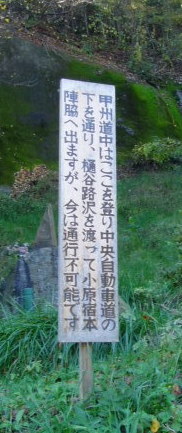

| 平坦な道をただひたすら歩いて行くと、巨大な中央自動車道の支柱が現われたりする。 美女谷橋から3分ほとの右側の支柱の草むらに馬頭観世音碑と並んで、 「甲州街道はここを登り中央自動車道の下を通り、 樋谷路沢を渡って小原宿本陣脇へ出ますが、今は通行不可能です。」との説明板が立っている。 要するに写真(写真右中)の左奥の崖のようなところを登り中央自動車道を縫うような経路で、 小原宿に出るのが本来の甲州街道ということのようです。 |

|||||||||

|

|||||||||

| ということは、ここから先は旧甲州街道ではないということなので、 何故か急に気が楽になりただただ景色を楽しんで歩くのみ。 相変わらず眼下にはJR中央本線、そして3分も行くと今度はその中央本線線のガードを潜ることになる。 なぜあの眼下にあった中央本線が突然頭上になるのか、その因果関係が今でも謎である。 ガードを潜ると、「←小仏峠 小原宿への迂回路→」の道標が出ているので、右折する。 |

|||||||||

|

|||||||||

| なおも数分平坦な道(写真左)を歩くと、国道20号線(写真右)に出る。 合流点の左側は底沢橋(写真左中)、そして右角には底沢バス停。 峠を下る途中何度も案内のあった底沢バス停に出会って、何だかようやく思いを遂げたような気分。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 右折して20号線を3分ほど歩くと、丁字路の右角に小原の郷と書かれたヤグラが現われる。 小原の郷は相模湖町の歴史文化に関する資料の展示を行っているところで、33台収容の駐車場もある。 この敷地から見る中央自動車道は絵になっている。 |

|||||||||

| 小原宿 | |||||||||

| 往時は2町半(273m)の宿内に本陣と脇本陣が各1軒、7軒の旅籠と29軒の家が並んでいたというが、 明治28年8月7日の大火で、本陣を含む4軒を残し全焼してしまった。 |

|||||||||

|

|||||||||

| さららに20号線を数分行くと右の歩道に、「甲州街道小原宿 これより二町半」道標が立っている。 そうすると、この辺りから再度旧甲州街道になるのかもしれない。 |

|||||||||

|

|||||||||

| そのすぐ先の右側に、立派な構えの小原宿の本陣だった清水家の建物がある。 東海道、甲州街道あわせて神奈川県下に26あった本陣で唯一つ現存している貴重な本陣で、 神奈川県の重要文化財となっている。 この本陣は、高島藩、高遠藩、飯田藩の大名と甲府勤番の役人たちが、江戸往来で利用していた。 道路に面した垣根には、高札場(写真左の右端)が立っていて、 門の右には、当時のものと思われる「甲州街道 小田原本陣」と刻まれた大きな標石(写真左中)がある。 中に入ると広い芝生の庭と、正面には約200年前に造られた91坪の立派な建物がある。 とても大きな鬼瓦とかぶと屋根。 当時の本陣の座敷構えをした内部は、無料で公開されている。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 20号線を西へ進み、2町半(273m)の宿場通りがあっという間に過ぎようとすると、 右側の法面に、1819年(文政2)に建立された頭部が欠損した南無阿弥陀仏と刻まれた石碑がある。 この仏碑は、相模川北部地帯の村々に多く見られる特徴を持っているいうが、当然私には全く分らず。 そして並ぶように、「これより2町半 甲州街道小田宿」道標。 ここで宿場通りは終わり。 この辺りから旧甲州街道は小手沢川を渡るため左手の南へ下ったといくことだが 現在は人造湖の相模湖の下になってしまっている。 |

|||||||||

|

|||||||||

| そのまま20号線を数分進むと、右手に巾の狭い登り坂道(写真左中)があり 登り口の角の「旅館ひらの」の大きな幟の脇に、 「甲州道中はここを上がって、中丸三叉路を経て、えんどう坂を下り、桂北小学校へ出ます」 と書かれた木の案内板が遠慮深く立っている。 20号線の反対側で、中央自動車道の下から横断歩道を目がけて登って来る細い道(写真左)が、 先ほど南下した旧甲州街道で、この登り坂道とつながることになる。 坂道を数分で登りきると看板の通り三叉路があり、角にある石垣の家が正面に見える。 |

|||||||||

| 与瀬宿 | |||||||||

| 与瀬宿には、本陣1軒、旅籠が6軒あった。 |

|||||||||

|

|||||||||

| そこから平坦な道を少し歩き、今度は長い坂道(写真左)を下る。 坂道の途中に来ると、右に階段(写真左中中)があり、 与瀬宿の道標と階段の手摺に「甲州道中は、この階段を降り、えんどう坂を下り桂北小学校前に出る」 と書かれた案内看板(写真左中)が立っている。 看板に従い、階段(写真右中)を下りて道なりにゆるいえんどう坂を進んで行く。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 階段から3分ほど歩くと横断歩道橋があり、その先の桂北小学校前で20号線と合流する。 合流点には何故か与瀬宿の先の吉野宿の道標が立っているが、ここが既に与瀬宿であるからと思う。 道標に従い右折して進み正面に見える20号線は、与瀬の宿場通りであろうか。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 20号線を2分ほど歩くと、412号線との相模湖駅前交差点となり、 右手のJR相模湖駅方向には相模湖と船を現した大きな看板が見える。 なお相模湖駅は、以前は与瀬駅と称していた。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 右手の家々の間からの中央自動車道をながめながら、さらに20号線を進む。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 交差点から5分ほど歩くと 右手に階段(写真右)があり登りきったところに旧本陣の坂本家の2本の門柱が残っている。 階段に隣接して「明治天皇與瀬御小休所址」碑があり、その先の右にゆるい登り坂がある。 これが旧甲州街道で、20号線と別れ右折して進む。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 少し登って行くと馬頭尊、二十三夜などの古い石碑群がある交差点に出て、旧甲州街道は左折する。 左折して石碑群の前を進むと、右手に大きな鳥居が立ちその奧には白い階段が見える。 この階段は慈眼神社と與瀬神社の参道階段で、中央自動車道を横断している。 中央自動車道の造成で甲州街道は寸断され、また消滅してしまい、 さらにこのように神社仏閣までその犠牲になってしまっているが、これまた仕方ないことかも知れない。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 寄り道して、与瀬神社に参拝する。 白い長い階段を登りきると、そこは広くて何故かアンツーカー色の踊場となっている。 正面には慈眼神社、踊場から見下ろす中央自動車道、そして背後には目の前に逆光に輝く相模湖。 旧甲州街道は相模湖の北側沿いに走っているが、道からは湖をなかなか見ることができない。 はからずもこの踊場から、神々しくもある相模湖を見ることができて感激。 与瀬神社は慈眼神社の左側の鳥居の階段を登る。 |

|||||||||

| 相模湖:相模川を堰き止め多目的ダムとして造られた人造湖で、満水時面積680万㎡ 周囲 約12km。 昭和22年にダムと発電設備が完成し、相模湖と命名された。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 鳥居からさらに急な階段をつないで登る。これだけ階段を登ってくるとさすがに疲れる。 |

|||||||||

|

|||||||||

| 登りきったところの境内の正面に、与瀬神社の拝殿がある。 与瀬神社は、祭神が日本武尊で創建不明。ただ神像の台座には享禄(1682年頃)の記載があるという。 昔は相模川北岸に祀られていたものを、1682年(天和2)に現在地に遷座した。 吉野山の蔵王権現を勧請した古社で「与瀬の権現様」呼ばれ、街道往来の旅人は必ず参拝したという。 例祭と8月1日湖上祭で披露される、県内最大の直径2mの大太鼓が演ずる「権現太鼓」は有名。 |

|||||||||

|

|||||||||

| さて帰ろうと今登ってきた階段に戻り下を見たら、 なんと90度のゲレンデを、スキーで直滑降するような急斜面!! 本当にこんな命がけの階段を誰が、どういう目的で作ったんでしょうね。 単に土地がなかっただけ? 罰が当たるといけないのであまり文句も言わず、元の鳥居の旧甲州街道まで戻ることにした。 |

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||