|

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ���̋�Ԃ�2005.7.18��19���ɕ������B 34���̉��V���̃I�j�M���P�ŁA�����̂��Ƃŕ����ƐH���ׂ��Ȃ蓹���̐������𗊂�ɕ������B ������N�܂ł͐��̑���Ƀr�[������ŁA�r�[���������Ă���悤�Ȃ��̂ł������B ���̋�Ԃɂ͍b�B�X���̂قڒ��Ԓn�_�̍]�˂����100�����ɂ���A��ƌ�������q��������B ���̍��q���ł͉z����܂ł̖�3.5���ԁA�S���l�Ԃɉ���Ƃ��Ƃ��Ȃ������Ԃƃo�C�N������ʉ߂��������B �܂��������O�ꂽ�����͑S���̏b���ŁA�G���œ����Ȃ���������R���Ղ��ł͕������Ă���Ȃ� ������̂Ƃ��ɂ́A�������̐��ɂ���Ȃ�Ǝv�������炢���a�Ȏ��ɂ͋��|�̘A���ł������B �J�œ����G��Ă���Ƃ��̂P�l�����́A�b��������Č�����i�����悢�Ǝv���B �@�@ |

||||||||

| ��{�I�o�H �i�匎�h�j����20�����i����c�h�j����212���i���e���q���j���i�ߐ��h�j20�������i�����h�j38������34���� |

||||||||

|

|

||||||||

| �@�@�@�@ | ||||||||

|

||||||||

| �V��18���������l���o������JR�匎�w�ɂV�F�T�T�����B ��������O��������Q�O�����匎�����l�M�������_��8�F10�����B ���b�B�X���͐M������E�܂��ĉ����ŋ���n��20�����ɖ߂邱�ƂɂȂ邪�A ���݂͓����Ȃ��̂ŐM���i���ĂQ�O�����̑匎����n���Đi�ށB �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

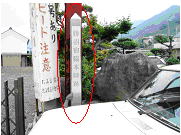

| �匎���i�ʐ^�E���j�̒��قǂɁu��������95�����v�u�����܂�26�����v�W�������� ����������j���i�ʐ^���j�̓����ʂ�������Ƃ��̐��JR�����{���̐��H�B ����n�肫���20�����i�ʐ^�E�j�͉����ƂȂ�A�O���ɒ��������ԓ��̕W����������B �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �⓹������i�Ƃ���̍����ɁA�앧��n���ϐ����Ȃǂ̐Δ�Q�i�ʐ^���j�A �������m�ԋ��ƍM�\�������сA�E�[������Ԉꗢ�ːՐ����������ނ�ɉB��Ă���B �@�@�@�@ |

||||||||

| ���ԍ�h�F�����̏�ԍ�h�Ƃ̍��h�ŁA�{�w�P���A�e�{�w�Q���A����22���̏h��ł������B �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ����ɐi�ނ����ԍ�h�i�ʐ^���j�ƂȂ�A�E���ɕ�����b�w��d�v������������ƏZ���i�ʐ^�E�j������A ���̏Z��O�ɐ^�V�����u�����V�c�ԍ�䏬�x���v�Ɓu�{�w�v�̐Δ肪����ł���B ����Ƃ͖{�w�A�����A�≮���Ƃ߂����ƂŁA���݂̌����͂P�W�R�U�N�i�V�ۂU�j�ɏĎ��������̂� ���̌㒉���ɍČ��������̂ŁA�{�w���z�̐��i���悭�\���Ă���Ƃ����B ���̕ӂ肪���ԍ�h��ʂ�̒��S�ł������̂��낤�B �@�@�@�@ |

||||||||

| ���ԏh�F���ԍ�h�Ƃ̍��h�ŁA�{�w�P���A�e�{�w�Q���A���ĂP�R���̏h��ł������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �����400���قǐi�ݒ����������ւ̐i���H������ƁA��ԍ�h�̏h��ʂ��i�ʐ^���j�ƂȂ�B �ʂ�̒�����̒����H����E�֓���A���q��ɂ���������������O�i�ʐ^���j��������{�w���������悤���B �����H�̐�̍����ɍ����̌��E������A�����̗x��ɂ͊g�����A���e�i�Ȃǂ��ݒu����Ă���B ���̂悤�ȑ��ړI�ɗ��p�������������̂��ƁA���߂Ċ��S�B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �h��ʂ���߂���Ɠ��͂�邢�o���ƂȂ邪�A�ȍ~���q���܂Ŋ�{�I�ɂ͉��X�Ɠo���ƂȂ�B �������H�̂Q�̃K�[�h�i�ʐ^���j�����300���قǍs���ƁA�Q�O�����͍�����JR�����{���ɐڋ߂��A �匎�x�@���O�����肩�獶���͒����{��������贕��i�ʐ^���j���n�܂�B �����250���قǐi�ނƍ����������{���̉�����铹������A���ꂪ���b�B�X���ł��邪�A �����s���~�܂�ƂȂ��֍s���Ȃ��̂ŁA���̂܂�20������i�ށB �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ���q��ɂ�����^�؋���n��A�A�b�v�_�E�����J��Ԃ��Ȃ���o����z�̓���i�� �匎���^�̏W���̒[�ɂ���^�ؐ�ɂ������������i�ʐ^���j��n�荶�܂���20�����i�ʐ^�E�j��i�ށB �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ����������400���قǍs���A20�����ƕ�����č��܂����q���JR�����{���ɂ����錹�����i�ʐ^���j��n��B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ����n��Ƃ������ʂɍb�B�Ӑ·�����z�Ə��֍s�����̃Q�[�g�����邪�A ���b�B�X���͂��̎�O�̉E�܂��铹�ŁA���H�����ɂ��܂ǂ������������������ɂ��d�������Ȃ���i�ށB ���炭�s�����Ȃ�ɍ��܂��A�z�Ə����炭��������̓��ƍ����i�ʐ^�E�j���Đi�ށB �@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �����s��JR�����{�����������f���Ē��i���A200���قǂ̂Ƃ���ʼnE������Q�O�����ƍč������A ���뒬������̏W����i�ށB �@�@�@�@�@�@ |

||||||||

| ������h�F�����̒�����h�ƍ��h�ŁA�{�w�Q���A�e�{�w�Q���A����12���̏h��ł������B �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �Â��ƕ����U�������������h�ʂ�̒�����̉E���ɁA�傫�Ȍ����i�ʐ^�E�j������B ���̌����̑O�̃K�[�h���[���̂Ƃ���ɁA�u�R�{���ܘY�̐��a�V�n�v�ƍ��܂ꂽ�Δ肪����A ���̂�����̊K�i�e�ɂ��Ԃ��X�փ|�X�g���̂ǂ��Ȓʂ�ɁA�ЂƂ��͖ڂ����ė����Ă���B ����ɂ��̐�����̍⓹�̂Ƃ���ɋv���U��ɔq���������O�铃�����邪�A �ǂ�������ȂɌÂ����̂Ƃ͎v�����A����������������̌����Ƃ݂���B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �H�T�ɂ��m�E�[���J�Y��������ɍ炫�A�����������w�O�M�������_�����荶�܂���Ə���w�B �Q�O������i�ݏh��ʂ�̊O��̋{��ɂ������{�싴��n��ƁA���뒬������ƂȂ�B �@�@�@�@�@ |

||||||||

| ������h�F������h�Ƃ̍��h�ŁA�{�w�P���A�e�{�w�Q���A����25���̏h��ł������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ����n���V�P�Q�����Ƃ̒����H���߂����ӂ肩��������h��ʂ��i�ʐ^���j�̂悤�ŁA �ʂ�̉E���̉ƕ��݂̏I���̂Ƃ���������V�c�䏬�x��Ք��������Ă���B ���̔�̌�ɂ͌Î��R�Ƃ�����\�����c����Ă���̂ŁA�������{�w���Ǝv���B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �h��ʂ���߂��A����n��ƍ����̐Ί_�̏�����Z�铃�Ȃǂ̐Δ�Q�i�ʐ^���j������A �E�[�ɋv���U��Ɍ���P�V�V�V�N�i���i�V�j�������H�t�R��铕�i�ʐ^�����j������B �Δ�̔N������̂悤�ŁA���H�����Ȃǂł�����������W�߂Ă����Δ�ł͂Ȃ����Ǝv���B �����350���قǐi�ݍ��q��ɂ������D����n�蓹�Ȃ�ɍ��܂��������̘H�T�� �u��M�Ώ��ݒn�n�]�����O�E�ԗ]�v�ƍ��܂ꂽ�Δ��������A���̕ӂ̓u�����h�̎Y�n�̂悤���B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �����̍��q�쉈���ɑ���Q�O�����𐼂i��ōs���ƁA�O����JR�����{���̍����������Ă���B ���b�B�X���͂��̎�O���������Ŕ���E���i�ʐ^�E�j���邪�A ���݂͓r���œ������ł��Ă���̂ł��̂܂܂Q�O������i�ݍ��ˉ������B �@�@�@�@�@ |

||||||||

| ����h�F����A����ɊC���A����c�͂��Ƃ͂R�ňꋽ�ł���A�e�X�̏h��͐ڋ߂��Ă���B �{�w�P���A�e�{�w�P���A���ĂS���̏����ȏh��ł������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ���˂����300���قǍs�����E�֕�����铹�i�ʐ^���j������A���ꂪ���b�B�X��������h�̏h��ʂ�ł���B �����قǗ��Ŕ���E�܂������́A���̕���_�̎�O�ō�������B �h��ʂ��i�ʐ^�����j��500���قǂ̂̂ǂ��Ȓʂ�ł��邪�A�����̖ʉe�͑S���������Ȃ��B �ʂ�̉E���̘H�T���M�\��������̂����߂Ă��̈Ԃ߂Ƃ����Ƃ���B �h��O��ōēx�Q�O�����ɍ������Đ��i�ށB �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �Q�O������100���قǐi�ݐΈ�H�Ə������E�܂��铹�i�ʐ^���j���A���b�B�X���ł���B �E�܂��đO����JR�����{���K�[�h�����A���܂����⓹��o��B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �o�肫��Ƃ�����Ə�������n�ŁA���q������̏W���i�ʐ^�����j�𐼂i�ށB ����ɂ��Έ�t�̎R�X�A�E���͏Z����ѐΊ_�̏���ݗ쓃�i�ʐ^�E���j�������Ă���B �W���̊O��ɗ���ƒn���͋g�v�ۂƂȂ�A����������ƂȂ�B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ��̓r���̉E������_���������A�����ɂ���������R�ɕ�����Ă������A ���̌���������̐Δ������сA���̍��[�ɂ͎��R�ŏo�����j�����A���̂����c�_(�ʐ^�E���j������B ���c�_�̍��̕������낢��Ȋp�x����ʐ^���Ƃ��������܂��\���ł����A���݂܂���B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �⓹������100���قǍs���ƉE���ɔ����Ŕ̗��������H�i�ʐ^�E�j�ɂȂ�B ���b�B�X���͒����H�i���邪�A�r��JR�����{���œ������f���ł��Ă���̂� �����ō��܂�JR�����{���K�[�h�������Q�O�����ɍ������Đi�ށB �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �r�����b�B�X���ƍ������Q�O������600���قǐi�ނƁA���q��ɂ��������̎�O�œ��͕��������i�ʐ^���j�B ���b�B�X���́A����̂Q�O�����ƕ���A�E��̓���i�ނ�100���قǂ̂Ƃ���������H�i�ʐ^�E�j�ƂȂ�B ���i����̂����b�B�X���ł��邪���q���w�Z�̍Z��œ��͏��ł��Ă���̂ŁA �����H�����܂����q�싴��n��A�����قǂ��Q�O�����ƍ����i�ʐ^���j����B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �Q�O�����ɏo��Ɠ��̔��Α��ɁA������̑傫�ȊŔ̍H���������������B ���I�j�M�����P�H�ׂ������ň��ݕ������ɂ��Ȃ��ʼn��V��������Ă����B ���͂P�P�����߂��A�����o�銾���Ȃ����ƂɋC�����A�Q�Ăđ������֔�э��݁A �Ӓn�������C���̎����������玟�ւƓn������A�قǂ悢�ȏ�ɐ������܂�����̂� �Ō�͂ƂĂ��₦�������q���̐����A�K�u���݂����Ă����������B���ӊ����B �������A�t�����ɂȂ�A�������W���{�W���{�B ���������Ŕ�ꂪ�ǂ��Əo�Ă��܂������A�ڑł���GO�I �����ł��������������Ď�����L�����L��������ƁA�����̍��ɃM�l�X�u�b�N�ɓo�^���ꂽ�Ƃ��� �u���E��̑呾���v������ł͂Ȃ����B���Ȃ݂Ɍ��a4.8���A����4.95���A�d�ʖ�Q�g���B �@�@�@�@ |

||||||||

| ����ɊC���h�F�{�w�P���A�e�{�w�P���A���ĂS���̏����ȏh��ł������B ����ɊC�����Ƃ����������h�ꖼ�́A�����Ɉ���ɓ������������Ƃ��疼�Â����Ƃ����B �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �����������C����S�䂭�܂Ŏ��������Ă������������ƂɁA�S�ł���������č�����o���B �Q�O������i�ނƂ����A�E���̍��q��ɂ����鈢��ɊC�����炭�铹�ƍ������邪�A ���炭��قǍ��q���w�Z�ŏ��ł������b�B�X���ł͂Ȃ����Ǝv���B �������100���قǂŁA���q���g�v�ۂ�����q������c�ƂȂ���������106�����W���B ���̕ӂ������ɊC���h�̒ʂ��ł���Ǝv���邪�A���̐Ռ`���C�z���S���������Ȃ��B ����c�ɓ���200���قǂ̂Ƃ����JR�����{���̃K�[�h�i�ʐ^�E�j������A ���̎�O���獶���̓o���̓˂�������ɏ��������q�w�̉w��������B ���b�B�X���̓K�[�h�����Q�O�����𐼂i�ށB �@�@�@�@ |

||||||||

| ����c�h�F�{�w�P���A�e�{�w�P���A���ĂP�S���̏h��ł������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �K�[�h��������Ƃ�������c�h�i�ʐ^�E�j�ŁA�Ȃ�ƂȂ������̕��͋C������������ʂ肩������Ȃ��B �����ق��߂���ƍ����ɁA�P�W�T�T�N�i�����Q�j�n���ƍ��܂ꂽ�R���s�ڂ��}���n���������Ă���B �q������Ɠ��ɏ���Ă��镪�����Ί}�̏d���ɕK���ɑς��Ă��邢���悤�Ȋ�̕\��Ɍ����A �����̂���̑�n�k�A��Q�[�Ȃǂŋꂵ�߂��Ă��閯�O�̐g�ւ�ƂȂ��Ă���̂����m��Ȃ��B �n�����߂���Ɠ�������107�����̕W��������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ����c�h���߂����q��ɂ���������c���i�ʐ^���j��n��Ƃ����E���̕����T�@�̖和�e�ɁA �^�V�����u�]�˓��{������25���v�ꗢ�˔��i�ʐ^�����j�������Ă���B ���Ȃ�ɍ��܂��Đi�����q���i�ʐ^�E�j�ɂ������I�Ȗ��O�����e���i�ʐ^�E���j��n��B ����ɐ��e�ł��f��̂��Ɖ��̐�ʂ�����ƁA�����ȑꂪ�����ɂ���@���ɂ������ɗ�����B ���͑匎�����肩���邢�o��ł��邪�A����c����͂��̌��z���}�ɂȂ�B �@�@�@�@�@ |

||||||||

| �i���q���j | ||||||||

| ���b�B�X���̈�Ԃ̓�ŁA���̕W����1093�� �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �}���z�̓������V�����������A���U��������Ƃ��A�f�W�J�����\���邱�Ƃ� �����ɂȂ���������ƕ���������B ���̓�����O�̍��q��ɖʂ����E���ɁA�L�����ԏ�̂���t�@�~���[�}�[�g��������B �����Ńy�b�g�{�g���̐���10�{�d����A���Ԉ��݂��ē�����U�肩���A ��R�O���x�e��̂P�R���ɁA�c�����T�{�z���悤�Ƀ��b�N�T�b�N�ɓ���ďo���B �Q�O�����̓t�@�~���}�[�g�̑O�łQ�ɕ���A���F���h��ȊŔ̏㕔�̓��W�́u�����q���v�� ���q���͍���̓��������A�����łQ�O�����ƕ��ꍶ�܂����������e���q���ɓ���B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �����i�ʐ^���j�͍����Q�O�����Ƃ��炭���s�ɑ���A150���قǍs�����Ȃ�ɍ��܂����쐼�i��ōs���B ���͂͟T���Ƃ����т̒��̓��ƂȂ�A���x�����x���܂�Ȃ���Ȃ���o���Ă����B ���ꂩ�瓻���z�����R����30���̊ԁA�l�Ԃɂ͂P�l���o���Ȃ��ƂĂ��₵������ �����Ԃ�o�C�N����������ʂ�߂��Ă��������ł������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ���炭�⓹��o���čs���ƁA���������q�����R�V�����Ŕ��i�ʐ^���j�������Ă���B ���̓������b�B�X���ł��肱���ł����ܑ����ꂽ�����ƕ���A�R����i�ށB ���ɂ́u����̐��@���q�w���v���W���A���Â��Ƃ���ɗ����Ă���B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �����ȗ���ɂ������̋��A�E���̗т̒��������V�c��엧���ՐΔ��̑O��ʂ�A �ۑ��̑e���ȋ���n��A�͗t�̓��Ȃ�����o�葱����B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �ˑR����̃x���`���p�ӂ��ꂽ�����ȍL��ɋ����،�����B �u���w��V�R�L�O�����q���̖�̽���v�W���������Ă��āA ���m���o�w�̂Ƃ�������̽�ނɂ������ĕ��^���F�������Ƃ���A��̽�ނƌĂ�Ă���Ƃ����B ����14.8���A������26.5���ŁA���̒��͋ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��邪�A�`���̂͂����������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ����ɓo�葱���s���ƁA�O�����ܑ����ꂽ�����i�ʐ^���j�������Ĉ��g����B ���������x���܂�Ȃ���Ȃ���A���܂ɎԂ��ʂ肷���A�悤�₭�O�������q�g���l����������B �g���l���̚��ɂ͂������ɏo���̖����肪������̂ŁA����Ȃɒ����g���l���ł͂Ȃ������B �g���l���̑O�ʉE�����g���l���i���q詓��j������������ �u���a�P�R�N�Ɋ������R�卶�E�ɂ���m�����z�I�ȂQ�{���т̒��`�����������I�B �匎�s���q�������a�����e�Ԃ̖�10�������̓��z���͕����������Â�܃J�[�u�̓�ł������� ���a�R�R�N�V���q�g���l�������ł��̑�����I���A�Î�̒��ɂ���v�i�v���j�Ƃ����B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �����Ŕ̉E��ɍL�ꂪ����A��������g���l���̏�ɍs���ׂ��⓹�����֓o������i�ʐ^���j�ł���B �����ɂ͂��낢��ȊŔ������Ă��钆�ŁA ���̉��F���Ŕɂ͂Ȃ�Ɓu���Ӂ@���̕t�߂ɂ͌F�o�v�v�Ƃ���ł͂Ȃ����I ���Â��⓹��o���čs���ƁA�g�̂��߂ɂ��ĕ����⓹�A�E���������Ȃ������ꓹ�B �i�����ꓹ�͐��ӏ����邪�A�g���l�����߂ɉ��f����悤�ɍ���A�܂��͍��O���i�ނ̂������j �ȂǂȂǔ@���ɂ��F���o�����ȉ������C�z�ŁA�Q�ĂĂ��˂ď������Ă����Z�g���W�I�ɃX�C�b�`������B �������̂Ƃ����������̉���̎��ԑтŁA�j�̃{�\�{�\���B �F����Ɋ����ȂǗ����ł���͂����Ȃ��ƁA�����쎌��Ȃ́u�F����A���Ȃ��ŁI�v��吺�ʼnS��������B ���s�Ȏ��̐����A�l�Ԃ̂��Ȃ��R�ɍ��炩�ɋ��������A���̂������Ēp���������Ȃ������̂ł����B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ���傤�ǃg���l���̐^�オ���̒���̂悤�ŁA�₽��ƕ����̑������̕W���������Ă���B �̂́A�z�K�_�Е��ЂƓV�_�l���J���Ă��čL��ɂ͏펞�A�n��20���قnjq����Ă����Ƃ����B �����œo��̍⓹�͏I���A���ꂩ��͉��X�Ɖ����ŏ����A�Θa�܂ő������ƂɂȂ�B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �F����ɗ��Ȃ��ŁI�Ɨ���ł���W������A��ڎU�ɓ��������Ƃ܂����ꓹ�i�ʐ^�E�j�B �����͎��͕��G�ł�����Ɩ����Ƃ���ł��������A�ӂ������č��̓�������Ƃ����ɋ��������� �u�b�B�E�E�E�E�E�v���W�����Ă����Ă���A�ԈႢ�Ȃ��ƐS�����Ȃ�B ����̓��͊R����������o����댯�ȂƂ��낪����B �ቺ���g���l���̓����ƕܑ����ꂽ�����������āA�F����Ɋ��ӂ��ق��Ƃ���B �o�H�Ƃ��ẮA�g���l���̉E������o��A���Α��̍����ɏc�f���ĉ���邱�ƂɂȂ��200���̋����B �R�������肽�Ƃ���ɁA��a���̋��E�W���i�ʐ^���j�������Ă���B �����匎�s�Ƃ̋��E�͒n�}��͓��̒���̂悤�ł��邪�E�E�E�E�B �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �����ɏo�ĐU��Ԃ��Č����g���l���̊O�ς́A��قǂ̓������Ƃǂ����Ⴄ�悤�ł��������s���B �g���l���̍������匎�s�̋��E�W���������Ă���B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �g���l������������100���قlj��荶���̃K�[�h���[������Ă���Ƃ���ɁA �u�b�B�X�������v���W�����苌�b�B�X���͂����������A�����������܂ʼn���B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �J�։����Ȃ���b���̂悤�ȂƂ��������A�X�������A�G�����[���Ȃ������s���ɂȂ�� �E�����ܑ����ꂽ������������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �ڋ߂����Ƃ���ň�U�����ɏo�āA�G���̒��ɗ����b�B�����Î𒃉��Ք����ʂ��B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �ēx�b���ɖ߂��⓹������A�i�X�G�����ĕ���Ȃ�����i�݁A �����ēˑR�b�B�X���������W�̂Ƃ���ŁA���������o�����Ė��̒ʂ�i�ށB �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| 100���قǕ����ƁA�E���Ɂu�c�������v���W�Ɓu�b�B�X�������v���W�����A���̒J�̕����w���Ă���B �Ƃ���ł��̔j�������Ŕ͒N����������ł������̂ł��낤���A ���������Ȃ�n���̐l�����̕K���̓��̐����ɂ��邯�������s�ׂł���B ���W�ɏ]���A����������E�܂����т̒��̋}�X���̓�������B ���̓��̗����͂ƂĂ��[���R�ɂȂ��Ă���������ŁA�R���Ղ���ʂ�Ƃ�������� �Ƃ��ɂ������h�~�̖ڈ�̃��[�v�������ɒ����Ă���Ƃ��������A���͐[���_���B �i�X�������������Ȃ� �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �������ĕ����������Ȃ��앧���A�[���J�ɂ��������A�ǂ�����ĕ����̂�����Ȃ��}�X�Γ��A ���ɕ����������Ă���R�ӂ��̋������ł́A�ʐ^���Ƃ�ǂ���ł͂Ȃ������B �i�X���E�ɋ߂Â���������ŏb���͏��ŁB �@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ����ȂɌÂ��Ȃ��n���ϐ������A�o���Ă���l�̂��߂ɂ���u�E�b�B�X�������@�����Q��V�����v �u���Q�v�Ȃǂƕ����ƁA���E�̖����ł��������̂ł��낤���B �@�@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �o���̐������ɋ߂Â����́A�����ǂ��ň�ʂ��Ԕ��̕S��㇗��B �Ⴆ�Ύʐ^������A�z�^���u�N���A�I�J�g���m�I�A�n�M�ȂǂȂǁB �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ���q�����z���āA�����ɓ����Ă���⓹��56�������悤�₭�����ܑ̕����������Ă���B ���a�Ȏ��ɂ͂��̋����͂ƂĂ����|�Ȓ������Ԃł��������A �����ƂĂ��ω�����A�X��������Ȃ̂ŕ��ʂ̐l�ɂ͂ނ���y�������Ȃ̂����m��Ȃ��Ƃ��v�����B ����ɂ��Ă��A�S�����b�L�[�Ƃ��������Ȃ����Ƃł��邪�A�ւ�^�ɑS���o���Ȃ��������Ƃł���B �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �����������i�ʐ^���j��U��Ԃ�A�������i�ʐ^���j��n�茧���Ȃ�ɂЂ����牺��čs���B �Ȃ��肪���X�Ƒ�������⓹�ɁA���̂܂ɂ�������ɂ߂Ă��܂��Ă����B ������5���قlj���ƁA�E�������̖ؒ��������������Ă��邪�A��͊R�ł悭�܂�����ȏ��ɁA�ł���B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ����ɗ̍⓹�����葱���A���̗���Ă��Ȃ��厝���i�ʐ^���j��n��A�Ȃ���p�����x���J��Ԃ��ƁA ��������a�������w�Z���̑傫�ȊŔ������Ă���B ��w�n�́A���q�m�L�ŁA�Ԃ��ԏ����G�ؗтƕ\������Ă��āA�A�ы���̈�Ȃ̂ł��낤�B �����悤�Ȍi�F�̉���₪����ɑ����A�E���̒ɂ݂��Ђǂ��Ȃ鍠 �E���ɉ��E���J���A�����������Ƃ̉��������������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �悤�₭���q���ɂ�����ŋߌ��ւ����V�狴�ɒH����B ���̋���n��Ɠ˂�������Ɂu��JR�b���a�w�@����2�����v���W�������Ă���B �������瓹�Ȃ�ɍ��܂���Ƌ�h�ɓ���B �t�@�~���[�}�[�g�O�̓��̓�������A�����܂Ŗ�3����30���B �@�@�@�@�@ |

||||||||

| ��h�F���c���̎n�c�ɂ�����b�㌹���̖q�ꂾ�������Ƃ���A���̖��������Ƃ����B �{�w1���A�e�{�w�P���A���ĂU���̏h��B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ���܂���ƑO������h�̏h��ʂ��i�ʐ^���j�ŁA�܂��⓹�������B �����E���ɍŋߌ������ꂽ�悤���m�ԋ���u�a���Ӑl��x�̉Ė�Ɓv������ ���̐�̍����̒��ԏ�ɂ́A�e�{�w�Ք��������Ă���B �@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ����ɐ�̍�������{�w�Ք��������A�����̉ƁX�̉������L����Ă�����h�ē���������ł���B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �⓹�̏h��ʂ��i�ʐ^���j��i�݁A ��܂Ƒ��c�o�X�����e�o�X���̎�O����A�����ƕ������܂��č⓹������čs���B �����Ƃ͌㍏20�����̂Ƃ���ōēx��������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �⓹�i�ʐ^���j�̓r���̉E���ɁA�v�������Ȃ��b�B�X����h���������Ă���B ���̂悤�ɂ�����Ƃ����W��������ƁA�{���ɂ��肪�����B ���̐�̉E���̐Ί_�̒�ɂ́A�f�l�ł��|�p�I�p�Ɏv�����̖�������B �Ȃ����̐Ί_�́A���q���̓��ɓ����ď��߂Đl�Ԃɏo������L�O���ׂ��Əꏊ�ł��������B �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �⓹�̓˂�������̍��܂���p�ɁA���b�B�X�����W�����Ă��Ă��ĕ���₷���B ���Ȃ�ɍ⓹��������q���ɂ�����Ó�����n��i�ނƁA���Ƃ̒�ɍ炭�A�A�W�T�C�A�A�W�T�C�A�A�W�T�C�B �@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ��������������A�O�������������ԓ��K�[�h�������Ƃ��������̈�p�ɂ��앧��������ł���B ���̈�Ԛ��ɁA��Ȃ��n���i�ʐ^�E�j������B �̋����ɏP��ꓷ�̂����c�����Z���i����̍s�r�m�j���A ���l������1708�N�i��i5�j�ɓ������Ăċ��{�����n���B �n���̌�ɂ���l�͒n���̂��������ő|�����B���������Ēʂ����ǂ��Ă����������Ƃ��ł��Ȃ������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �悤�₭�O������������20�����i�ʐ^���j��������B �������āA��قǓ��e�o�X��ŕ��ꂽ�����ƍ������A �K�\�����X�^���h�O����a�����l�M�������H��20�����ƍ����i�ʐ^�E�j����B ���b�B�X���͍��܂��Đi�ށB ����17�F02�B �����Œɂ߂��E�����Ђǂ��A�قƂ�Lj�������悤�ȕ������ɂȂ��Ă��܂����X�Ƀz�e���֍s�����Ƃɂ����B ���̎��ӂɂ̓^�N�V�[��ЂȂ��B �����H�̃K�\�����X�^���h�X��Ƀ^�N�V�[��Ђ̓d�b�ԍ����āA��������^�N�V�[���ĂѐΘa����ցB �����͗\����5,6�����قǏ��Ȃ������̂ŁA�����͂��������ƂȂ邱�Ƃ��o�債���B |

||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@ | ||||||||

|

||||||||

| ��19���A�^�N�V�[��ߖ�ŐΘa����w����b���a�w�܂�JR�𗘗p���A9�F22�����B ������܂肵���b���a�w����A�O���ɂ����������ԓ������߂Ȃ���20�����܂ō⓹������A �����20�����𐼂i�݁A����ɂ������a����n�����̏I�_�̑�a�����l�����H�ɏo��B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �����H�̍���ɂ́A�������Ă����⓹�������ƍ�������Ƃ��낪������B ���b�B�X���́A��a�����l�M������20�����i���č⓹�𐼂։���B �@�@�@�@�@�@ |

||||||||

| �ߐ��h�F�A�����ߐ��Ɏ���n��́A���c�����̍Ȏq�ƂƂ��Ɏ��n�������c���I���̒n�B �{�w1���A�e�{�w�Q���A����4���̏h��ł������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| 20�����̍��������i�ʐ^���j�𐔕������A����ɂ�����20����������ƕ��s�ɑ��鋴��n��B ���̉��Ɍ��������i�ʐ^���j�ɂ́A���̎����w�ǐ��̗��ꂪ�Ȃ��B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ����n��˂�������Ȃ�ɍ��܂����ߐ��h�i�ށB ���̉E�܂���R�[�i�[��O�̍����� �召�̂Q�̌Â��Δ�̉E�ɁA�܂��V������������n�����̐Δ�Ɣ��W��������ł���B ���̒n�͊G��̋���������������ʂɒn������`�����Ƃ���ŁA���݂͊���ŏ��ł��肾���Ƃ̂��ƁB ���Ȃ�ɒʂ���E�܂���ƉE�����ߐ��֏��Ք��������Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̐���ēx20�����ƍ����i�ʐ^���j����B�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| 20�����𐼂i�ނƂ����E���ɁA�傫���ߐ��n��Δ��Ɣ����b�B�����ߐ��h��������ł���B ���ʂ����������ԓ����˂�����20�����i�ʐ^�����j��i�݁A�ߐ��������i�ʐ^�����j�̉E����n��B �ȍ~20�����͖w�ljE���ɂ����������Ȃ��̂ŁA�E���ʍs�Ői�ށB ���������ԓ����˂̎�O���瓹�Ȃ�ɉE�܂��āA �����ɓ���A�E���̎R��̊Ԃ��⓹�i�ʐ^�E���j�����X�Ɖ��葱����B ���̍⓹�͍��q������n�܂�Θa�ӂ�܂ʼn��X�Ƒ����A����̐����ɂ�����Ȃ�ɉe�����邾�낤�B ���ɂ̓_���v�J�[�̔����ɂ��т��Ȃ���i�ނƁA�g���l���i�ω�詓��j������B ���b�B�X���́A�g���l����O�̉��f�����̉E������K�i�ŎR�֓o�铹�̂悤�ł���B ���������̏ڍׂ��s���ɂ��A���̂܂�20������i�ށB �g���l���ɓ���Ɠr���ʼn��̂��������Ȃ��Ȃ� �������g���l�����NJJ�����i�ʐ^���j����O�֏o�Đi�݁A20�����ɏo�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

|

||||||||

|

||||||||

| ���X�Ƒ���������ɁA����ɂ߂��E�����ɂ��w�Ǎ��������̕��s�ƂȂ��Ă��܂����B �܂��g���l��������A���蔲���Đi�ނƁA��������������117�����W�������B �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �g���l������10���قǕ����ƁA �O�������@�g�������@�������Đɂ����q�Ɏ�������Ă����悤�ȋ�������j�������g��������B �Ȃ낤�ƁA�{���Ƀr�b�N�����ċߊ��Ɗ�̕ӂ�Ɂu��a���v�̕\���ŁA�v����ɋ��E�W���ł������B ���̐�E���ɂ́u�������v���E�W���ŁA�������珟�����ɓ���B �������čs���ƁA�������[������M�������_�B ���b�B�X���i�ʐ^�E�j�͂��̌����_����E�܂��Ă��炭�s���Ă��狴��n��߂��Ă��邪�A ���݂͋������ł��Ă���̂ŁA���̂܂�20�����i����B �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ���f�������X�������̍����ɁA�u�ߓ��E�@�����Ð���v����������������������ŗ����Ă���B ����ɂ����e�̔������̕t�����ɏ����ȍL�ꂪ����A�ߓ��E�����������Ă���B ���̋ߓ��E���͂Ȃ�ƂȂ��ʎ������Ȃ��A���{�������v�킹��悤�Ȍy�������B ���{���ōb�B�ɉ��������ߓ��E������b�z��������1868�N�i�c���S�j3���U�����̒n�Ŋ��R�ƌ���̖��j�� ��͂̐V��g����ŏ�ԂƂȂ�ߓ��E�͍]�˂֔s�������B���̌�ߓ��E��4��25���ɏ��Y����Ă���B �������i�ʐ^�����j�����[����i�ʐ^���j������ƁA�S�ʗΈ�F�Ő��͂ǂ������̂��ƒT���B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ����n���āA�E����̋����ƍ�������20������i�ށB �������Ԃǂ����̖ڗ��Ŕ����o�}���Ă���āA�������Ԃǂ��̏����ƔF������ ����ɐi�݁A�E���ɂ���K�i��o��Ɩ��������A����ɂ��̚��̎Q�w�K�i�̏����P��������B ������{������Ă��邽��20������������Ɩ߂�A�I�Ēʗp��i�H�j�������B ���@�֍s�����Ƃ�����Ւf�Q�[�g������A���ꗿ��Ȃ��l�̓_���B �{���͍���Ƃ������Ƃł��邪�A�Q�[�g�܂ō\���ĎՒf��������ɂ͗]��ɂ������ߑ��ŋ��������ꂽ�B �@�@�@�@�@ |

||||||||

| �����h�F�]�ˎ��ォ�炷���ꂽ�Ԃǂ��Y�n�Ƃ��Ēm���Ă����B �{�w1���A�e�{�w�Q���A����23���̏h��ł������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �����i�������M���œ��͕����A ���܂�20�����ōb�{�E�Θa���ʂցA�E�܂�38�����ŏ����E�R�����ʂցA�ƂȂ�B ���b�B�X���͉E�܂�20�����ƕ�����Đi�ށB 38�����͋}�ȉ�����ŁA���̕ӂ�ł͒ɂ߂Ă����E�����w�Ǔ����Ȃ���ԂɂȂ�B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ��̓r���̉E�����A�앧���ƕ���ŁA 1621�N�i���a�V�j�b�B�X�����ҋؒn���Ƃ��Ē�߂�ꂽ�u�������v�W���i�ʐ^�����j�������Ă���B �ǂ������̂����肩�������h�ɓ����Ă���悤�ł���B ��ɐi�ނ������H������A38�����͉E�܂������Ԃǂ����w�ցA ���b�B�X���͒��i����214�����ƂȂ�Θa���ʂցA�B 38�����̒����H�p����s��������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �����H���߂���������ɁA�m���e�{�w�Ղ��������͂��ƍs�����藈����T�����������炸�A ���炢����̂�E���̒ɂ݂��ō��ɂȂ�B �����đO���㒬�M�������_��O�́A�����ɒ��Ԃ��Ă���ԂɉB��Ă����e�{�w�Ք����悤�₭�����B �悭�������̐^�ɓ��X�ƒ��Ԃ��Ă�����̂Ƃ悭����ƁA���Α��̃K�\�����X�^���h�̓����z���ԁB ���̒ɂ݂̂���������A�{��S���B�����Ȃ��I �ӂƔ�̚�������ƁA�Ȃ�ƂȂ��䂩�����y���̎p�B �܂����̔��Ε����ɂ͏������ِՂ����邪�A���̒ɂ݂ŖK�⊄���B �@�@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �㒬�M�������_����͋��b�B�X����34�����ƂȂ蒼�i����B �����_���߂����h��ʂ��i�ʐ^���j�͋��ƂƎv����ƕ��݂������A�������v�킹�镵�͋C���Y���B ���̉E���ɁA�{�w���|���̏����ЂƂ��͖ڗ��B �����ɂ́A�]�ˎ������̓����~�Ɩ�������̐����~��2�����̏��ƌ��z����Ȃ�������������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �h��ʂ������ɐi�ނƉE���ɁA�ƂĂ�����ڂ��3�K���y���B �����ł͂����������Ȃ��������A�ʐ^�Ō���Ƃ����ɂ��݂��ڂ炵���p�B ���̐�̋��c����s�O�o�X��O�ɁA�m�����z�̖��c���������c����s�Љ��i�ʐ^�E���j������B ����30�N��㔼�ɏ����X�ǂƂ��Č��Ă��A�吳9�N��菺�a7�N�܂ŎR���c����s�Ƃ��ė��p���ꂽ�B ����ɐ�ɂ��ꌩ�V�����y�������邪�A�悭����ƌÂ��y���ɊO����Ȃ����Z���ɂ��ė��p���Ă���B �����ɂ͖{���ɓy���������B �����̓y���́A�Ў��̉��Ėh�~�̋@�\���ʂ������߂ɍ���Ă���A�Ƃ�����������B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �h��ʂ�͍��q�����牄�X�Ƒ����⓹�ŁA�h��̂͂��ꂠ����ɂ���ƌX���}�ɂȂ�B ��̓r���̉E�����C���l00���W���i�ʐ^���j�ƕ�����悤�������i�ʐ^���j������B �����h���ōł��}�ȍ�Ƃ������ƂŁA����U��Ԃ��Č�����͊m���ɋ}�ł���B ���̗R���́A�p�L�ƌĂю~�߂����Ƃ���Ƃ��A�V��{���̉Ƃ��߂��ɂ��������߂Ƃ��`�����Ă���B ���̐�̍H��ւ̓������H�̍����ɁA�����V�c�����s�ݏ���������B �܂�������t�G���X�O�ɂ������w�Z�和���c���Ă��āA���̍H��͏����w�Z�̐Ւn�B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| �}�ȍ⓹�����菟�����w�Z�����M�������f����34������i�݁A������������M���i����B ���͂���͏h��I���͋C�������邱��A�E��������X�͐_���A�Ȃ�ƂȂ����Ɖ��~���̕��̈��B �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ���낻�돟���Ƃ��ʂ�Ǝv������A�܂������ŏd�v�ȂԂǂ������Љ�Ă��Ȃ����ƂɋC�����A �Ƃ肠�������H�����ɂ����Ԃǂ����̎ʐ^���B�点�Ă����������B ����ɐi��ōs���ƁA�E������铕�B�ǂ����݂Ă����̏�铕�́A���h�Ȑʼn������p�����������́B �㐢�̂��߂Ɏc���Ă����������Ɨ������A���ӁB �@�@�@ |

||||||||

|

||||||||

| ���X�͐M�������_�ɂ����Ƃ��́A�E���������Ȃ����ߖw�Ǖ����Ȃ���ԁB ���̌����_�����肪�h��͂����ŁA���D�ꂪ�������Ƃ����B ���b�B�X���͐M���i�����������411������i�ށB ���f�����Ƃ��Ƀo�X�₪����A���R�Θa����w��ʉ߂���o�X�ォ��ǂ������Ă��Ă��ꂽ�I �����́A���͂₱��܂ŁB����12�F19. �ȍ~�͎���Ƃ��AJR�Θa����w���牡�l�ցB |

||||||||

| �@�@�@�@ | ||||||||

|

||||||||

|

||||||||

| �@�@�@�@ | ||||||||

| �@�@ | ||||||||

| �@�@�@�@ | ||||||||