|

||||||||||||||||||

| この区間は、2017年10月18日に歩いた。 | ||||||||||||||||||

| 2011年4月20日に歩いたときに目印としていた、大立看板が撤去されていて道に迷い、ロスタイム約30分。 | ||||||||||||||||||

| 前回歩いた時も、目印にした看板が廃業で無くなっていて右往左往したが、 6年も経つと世の中は結構変化しているということを、改めて思い知らされた。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 2017.10.18 7時14分 東武東上線坂戸駅に到着。 タクシーで、前回の迂回経路途中の「鳩山中学校前」バス停へ。 |

||||||||||||||||||

| (前回の)迂回経路ー10 | ||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 旧道との接続点から右折し、大橋川にかかる新橋を渡り鳩山町大橋地内の県道41号線を左にカーブして進み、 左側に絵図入りの「鎌倉街道(上道)みちすじ」案内板。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| ゆるい坂道の41号線を上り、白い柵の切れたすぐ先の坂の頂上付近で、道がちょっと草叢に切れ込んだ辺りで旧道は左折し 鳩山町須江の「須江奥田地区土地改良竣工記念碑」前あたりまで続いていたが、 この間の約250mが消滅している。 前回6年前に来たときは、左側の草むらに大きな「コマイ建設株式会社」立看板があり目印となっていたが、 この看板は撤去されている。ここでは、迂回する。 |

||||||||||||||||||

| 迂回経路ー1 | ||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

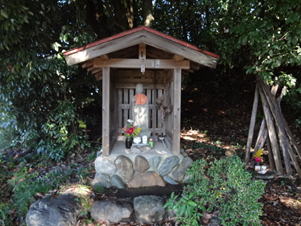

| 「須江奥田地区土地改良竣工記念碑」前辺りの旧道との接続点から、鳩山町の須江と奥田との境界道を進み、 すぐ先の丁字路右角に、小さな祠に地蔵尊の羽黒堂。 羽黒(はぐれ)堂:昔家来にはぐれたため射られた大将の首を埋めたので、「はぐれ」となったという。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 道なりに進み左にカーブするところの右側に、海道端沼(現地標識は、街道ではなく、海道とある。念のため)。 あまりにきれいな水面に、思わず湖!と呼びたくなるほど。 須江地内に入り、ゆるい坂道を上る左側に「至笛吹峠」道標。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 坂道を上り続け、 鳩山町(須江)と嵐山町(将軍澤)の境界にある標高80m峠頂上に、「史跡笛吹峠」碑とメルヘン調トイレ、 そして大きな休憩所。 笛吹峠:1352年(正平7)、新田義貞の三男義宗と宗良親王連合軍が、足利尊氏軍との決戦場の武蔵野合戦で大敗し、 この峠に最後の陣を張ったところ。 この時、宗良親王は、月明かりに誘われて笛を吹いて敗戦の心の乱れを慰めたということから、 笛吹峠と呼ばれるようになったという。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 頂上から比企郡将軍澤地内の坂道を下り、下り切ったところで林道将軍澤線の基点となっている小さな橋を渡り、 坂道を上る。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 道なりに進み、右側に「明光寺」石柱。 石柱から右手奥に、寺院の表示のない明光寺?と、境内に1260年(鎌倉時代、文応元)建立の阿弥陀三尊種子板石塔婆。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 道なりにゆるい坂道を下り右側に日吉神社鳥居。 そこから大蔵地内の坂道を下り、開けたところに出てさらに坂道を下る。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 左側に、「縁切橋」標識と案内板。 縁切橋:征夷大将軍坂上田村麻呂が、軍を率いて当地で岩殿の悪龍退治の準備をしていたとき、 京の奥方が心配のあまり訪ねてきたが、追い返した。 坂の下のこの地で田村麻呂は、奥方に「大命を受けて出陣をしているのに、追い来るとは何事だ。 今より縁を切る。」と宣言したという。 それからこの橋は、縁切橋と言われ、縁起をかついで婚礼の際の新郎、新婦は今でも通させないようにしている。 注:現地にはどこにも川も橋もない。 その先左側に、大行院神明宮。 ただ、鳥居のところに、「関係者以外立入禁止」バリケード。 私は関係者でないので参拝は遠慮したが、ここの神社の神様の関係者とはどういう人? 続く右側に、「源義賢の墓 この先130m」案内板。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 県指定史跡「源義賢の墓」と「五輪塔」 源義賢:平安時代末期の河内源氏の武将で、源為義の二男。(長男は、義朝) 京にいたが、南関東で勢力を伸ばしていた義朝に対抗すべく、父為義の命で北関東に下りこの地に館を構えた。 1155年(久寿2)、義朝の子の源義平によって居館の大蔵館を襲撃され、大蔵合戦の末討死した。享年30才前後。 源義賢の墓:祠には、義賢ゆかりの人たちが供養のため建立した県内最古の五輪塔が収められている。 五輪塔:密教の宇宙観より、上から空、風、火、水、地として、五大の考え方をあらわしている。 墓の中の五輪塔は、火輪部と水輪部のみが当時のもので、空輪部と地輪部は後世に補われ、風輪部は欠損している。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 元の道に戻り、すぐ先の鎌倉街道碑の立つ信号交差点を直進する。 なお、信号を左折した約150m先に、「大蔵館跡」碑と館跡に建てられて大蔵神社。 大蔵館:源義賢の居館で、東西170m、南北200mの規模で、現存遺構として土塁・空堀がある。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 元の信号に戻って大蔵地内の坂道を下り、途中左側参道入口に「広徳寺」石柱。 広徳寺:鎌倉時代創建で、本尊の1249年(宝治3)鋳造の阿弥陀如来と両脇侍立像は、国宝に指定されている。 板碑(板石塔婆)群:山門右脇の囲いの中に、1250年頃から1400年にかけての18基の板碑が並ぶ。(本堂内と合わせると38基) |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 坂道を下り切ったところで左にカーブするが、旧道は直進して都幾川を渡河し学校橋を渡った先辺りまで続いていたが、 この間の約350mが消滅している。 ここでは、学校橋を渡り迂回する。 |

||||||||||||||||||

| 迂回経路-2 | ||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 旧道との接続点から左にカーブし、菅谷地内の坂道を上り、国道245号線との信号交差点を直進する。 この信号で左折して、245線を約500m進んだ先に菅谷館跡。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 菅谷館跡:郭、土塁、空堀などが当時のまま残っていて国指定史跡。館をはじめに築いたのは、鎌倉幕府の重鎮畠山重忠。 「菅谷館跡」碑と案内板。空堀道(郭)。嵐山史跡博物館をバックに建物跡杭。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 元の信号に戻り、菅谷地内を道なりに進み、T字路を直進し、その先で右にカーブする。 旧道はカーブを直進し、約150m先の嵐山駅(東)信号辺りまで続いていたが、この間が消滅している。 ここでは、迂回する。 |

||||||||||||||||||

| 迂回経路-3 | ||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 旧道との接続点から菅谷地内の県道296号線を進み、嵐山駅入口信号交差点続いて嵐山三叉路信号丁字路を直進し、 東武東上線踏切を渡って左折し武蔵台2丁目地内に入る。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| むさし台信号交差点を直進して志賀地内に入り、志賀小学校前の横断歩道橋下を進み、 その先嵐山町役場(西)信号交差点を直進する。 信号左手に蓮の葉が一杯の小さな沼。ただ、6年前に通ったときは、大きな池のようなきれいな水面だったが、 埋立整備したみたい。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 信号の先右側に、「比企西国観音霊場二十八番」札所として賑わた志賀観音堂と、 境内に江戸から明治までの庚申塔、馬頭観世音などの石仏群が多数。 その先で玉ノ岡中学校(南)入口信号交差点を直進する。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 右側民家の庭に、ぽっかり浮かんだ白い雲をバックに「雨降山」と刻まれた石灯籠。映えます。 庭にご主人の姿が見えましたが、きっとご自慢の石灯籠なんでしょうね。 ところで、雨降山とは? 「雨降山大山寺」の山号ということで、よろしいのでしょうか? 派手な色彩のパチンコ店角の信号丁字路を直進して比企郡小川町中爪地内に入り、 右側路傍にひっそりと「庚申塔」2基。奥の庚申塔に、「元文五年」と刻まれているので、 1736年の江戸時代に建立されたものでしょう。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 中爪地内の296号線を進み、嵐山小川IC信号交差点で県道11号線を横断し、 道なりに進んで下横田地内に入り小さな橋を渡り上横田地内に入る。 その先で上横田と奈良梨との境界道を進み、 右側の雑草の中に、倒れないように必死に耐えている野仏像。もうちょっとだから、頑張ってね! |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 八和田郵便局脇の民家庭に、新しい花が供えられている平成23年3月建立馬頭観世音。 6年前訪れたときは、本当にピッカピカでした。 その先で奈良梨地内に入り、奈良梨信号交差点で何故かもう一度県道11号線を横断する。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 296号線を道なりに進み能増地内に入り能増信号交差点で左手から来る県道184号線と合流して進む。 信号手前右側墓地に、地蔵尊2体と多数の古石碑群。 県道を進み高見地内に入り、丁字路横断歩道に、「← 県指定史跡 四ッ山(高見)城跡」立案内板。 四ッ山城:築城年代不詳(1400年代)、築城者不明。太田道灌の書状や「新編武蔵風土記稿」に城名が登場する。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| その先で市野川にかかる金塚橋を渡り、県道から分かれる左手の道を進む。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 道なりに進んで左にカーブして市野川沿いに進み、次の分かれ道も左手を進み、川沿いの道、突当りで右手の坂を上る。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 上りって車道に出て左折し、大里郡寄居町今市地内の桜並木の通りを進み、右側に兒泉神社鳥居。 2011年4月20日に通ったときは、東北大地震の損傷で仮補強中で、「危険表示」貼札と通行禁止の縄張りがされていた。 無事復旧されていて、よかった!。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 桜並木通りを進み、分かれ道は市野川と別れて右手の坂を上って鉄塔脇交差点を直進し、次の丁字路も直進する。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 左に右にカーブして「クリーン精米所」横を通り、すぐ先の鉄塔から右折し、道なりに進む。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 突当りで県道296号線を左斜め横断し、石碑群の左側の道に入る。 石碑群;左から2番目の大きな碑は、1790年(寛政2)建立「百万遍供養」 今市、続いて赤浜地内の道を進む。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 左にゆるくカーブし、約100m先のカーブミラーの立つ丁字路を左折し、道なりに進む。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| いつの間にか空から青色が消え、丁字路を直進し次の交差点も直進する。 なお、交差点を右折すると、三嶋神社。 三嶋神社の県指定文化財鰐口:鋳銅製で、直径19.9cm、厚さ6.9cm。 室町時代の「応永二年」刻印があり、当時の鎌倉街道上道の塚田宿にあった三嶋神社に奉納されたもの。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| その先の三叉路は、旧道は直進し約300m先の普光寺墓地の北西角辺りへ続いていたが、墓地などで消滅している。 ここでは迂回する。 |

||||||||||||||||||

| 迂回経路ー4 | ||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 旧道との接続点から右に曲がり、畑道を進み、途中の丁字路は直進し突当りで県道81号線に出る。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 81号線を右斜めに横断して、反対側の細い道に入り突当りを右折し、山王坂を下る。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 左手眼下に荒川を見ながら(生憎く曇天で見難い)、 確かこの辺りの右側法面に平成15年建立の「鎌倉街道上道」道標があったはずと探しながら山王坂を下り、 ついに見つからないまま坂を下り切って車道に出る。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 下り切った車道の反対側電柱脇に昭和54年建立「鎌倉古街道」道標。 前述の普光寺門前の案内板にある「山王の渡し」への道は、 この道標辺りから真っ直ぐ進んで荒川まで通じていたのではないかと思う。 ただ、現在は凄い草むらで道の影も形もないので、行くことはできない。 車道を左折して坂道を下り橋を渡って、汚泥再処理センター前で右手に分れる細い道に入る。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 左にカーブして荒川の土手道を進み、右側に「車両進入禁止」札。現在は車両どころか、人間さえ歩けない草むら。 6年前に通ったときも禁止札はあった。ここから荒川へ通じる公道があったのかもしれない。 そしてそれが、旧鎌倉街道だったりして? などど懸念して道なりに進む。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 数分先右手川岸に、旧赤浜村の渡河点(赤浜の渡し)だった獅子岩。○で囲んだ岩は、対になる対岸の旧荒川村渡河点の大岩 この巨岩の間は当時浅瀬であったため、当初は徒歩で渡っていたが、後年舟渡し(赤浜の渡し)ができた。 注;この日撮った獅子岩の写真が、曇天で岩と周囲の草むらとは判別しにくかったため、 前回2011年4月20日に撮った写真を掲載してある。 対岸には渡るため、ここから花園橋経由で迂回する。 |

||||||||||||||||||

| 迂回経路ー5 | ||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 旧荒川村側の渡河点、大岩。(2011年4月20日撮影) |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| バリケードから今来た草むらを掻き分けて戻り、坂道を上って車道に出て左折し、荒川地内の荒川沿いの道を進む。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 花園橋高架を潜り、その先の分かれ道は左手の坂道を上り、道なりに進んで左にカーブする。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 荒川沿いに進み、墓地の石垣横を通り、墓地角の交差点を左折する。(交差点を直進しやすいので、要注意。) |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| すぐ左側に1807年(文化4)建立石碑など多数の古い石碑群。道なりに進み、突当りで右折する。 旧道は、直進して約800m先の小前田の住宅地の一般道コーナー辺りまで続いていたが、消滅している。 ここでは、花園消防署前裏手を通り迂回する。 |

||||||||||||||||||

| 迂回路ー6 | ||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 旧道との接続点から今来た道を戻り、交差点を直進して、墓地の脇の道を進む。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 丁字路を直進して坂道を上り、その先で右からの道と合流して坂を上り、右にカーブする。 旧道は、右にカーブする辺りから左折して約350m先のヤマダ電機の南西角の交差点手前辺りまで続いていたが、 消滅している。ここでは、迂回する。 |

||||||||||||||||||

| 迂回経路-7 | ||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 旧道との接続点の左手の斜面に、「お茶々が井戸」とその案内板。井戸には、今でもちゃんと水がありました。 お茶々が井戸:どんな干ばつでも枯渇したことがないと言われている井戸。 茶店に「ちょう」という客あしらいの上手な美しい娘がいて、街道筋で大変評判となり繁盛したので、 「お茶屋の井戸」と呼ばれるようになった、とのこと。 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| 旧道との接続点から坂道を上って、突当りを右に少し折れ、道なりに進んで、 突当りで国道140号線彩甲斐街道を横断し反対側の道に入る。この国道には、近くに横断歩道がないので、横断には要注意 |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

| その先で大里郡寄居町(桜沢)と深谷市小前田の境界道に入り、突当りで国道140号線秩父往還を横断し反対側の道に入り 道なりに進む。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 株式会社サイト―前を通り、秩父鉄道踏切を渡る。 | ||||||||||||||||||

| 今日は、ここまで。 時は、16:11. 今朝、7:54に鳩山中学校前バス停を出発してから 所用時間は約8時間。 |

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||

| 秩父鉄道小前田駅から、横浜へ。 | ||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 参考までに; 歩く 鎌倉街道上道 (高崎→ 鎌倉) | ||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||